你不知道的開心麻花

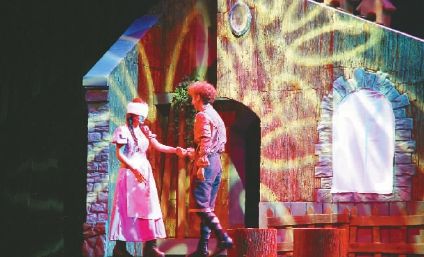

http://www.donkey-robot.com 2014年02月24日10:32 來源:中國藝術報 西園 開心麻花新戲《小丑愛美麗》在今年春晚后票明顯比之前賣得快

開心麻花新戲《小丑愛美麗》在今年春晚后票明顯比之前賣得快創業:一場演出只有七個觀眾買票

2003年,創作了話劇《翠花,上酸菜》的田有良導演找到遇凱、張晨,想把遇凱出版的小說《鉆石王老五的艱難愛情》改編成電視劇,本應是躊躇滿志的籌備過程,卻遭遇了“非典” ,電視劇拍攝計劃擱置,三人將目光投向話劇市場。那時候的電影,既有嚴肅的作品,也有輕松的作品。反觀話劇市場,清一色的嚴肅作品。三人一拍即合:“要做,就做喜劇。 ”

于是,第一部爆笑賀歲喜劇《想吃麻花現給你擰》就這樣誕生了。這部作品在今天看來,是開心麻花打響的第一炮。但每個故事的開始都十分不易。

第一輪在中戲逸夫劇場的40多場演出,沒有多少觀眾買賬。最冷清的一場,只賣出了7張門票。那是一個雪天,劇院經理勸遇凱、張晨退了這一場,也好省了這一天的場租。開心麻花連同創始人、演員、工作人員在內的七個人,站在劇院門口,給前來看戲的觀眾道歉、退票,并且賠給觀眾來回的路費。

這40多場演出,只賣出了幾千元錢的票。遇凱、張晨想盡各種辦法動員觀眾來白看戲,甚至用大巴車去一批一批地接觀眾。值得欣慰的是,演出效果很好。

《想吃麻花現給你擰》情節爆笑,臺詞幽默,盤點全年時事,于笑聲中批判了社會上的種種不良現象。最終的結局亦圓滿溫暖,傳遞著正能量。這種風格在后來的開心麻花作品中一直延續了下去。當時,觀眾看到這樣的話劇感到十分新鮮好看。

有一場演出,麻花租了中戲逸夫劇場最大的貴賓室,能裝50人,演出前和觀眾說了散場后可以去貴賓室參加演員見面會。結果演出結束后, 700人的劇場,有500人沒走,只能在臺上擺了一排椅子,導演演員和觀眾現場交流。

主持人問一位觀眾:“您愛看話劇嗎? ”“我不愛看。 ”這位觀眾說了四個字。“那您看過什么話劇會讓您這么不喜歡呢? ”“我沒看過。 ”又是四個字。“您都沒有看過,為什么就說不愛看呢? ”“我印象中的話劇就是端著架子,拖著長腔,邁著臺步,跟實際生活完全兩回事。但我沒想到,你們的話劇能這樣演,挺新鮮,挺幽默,如果話劇都是這樣,我愿意一直看。 ”

就因為這樣, 《想吃麻花現給你擰》要加演。遇凱說:“通過這四十多場,我和張晨覺得市場是有,但是不像我們估計的那么簡單。當時我們兩個覺得公司的主業不妨轉到喜劇類型的話劇上去,在北京海淀劇院我們就賭一把,成,我們就做下去。 ”

雖然《想吃麻花現給你擰》是開心麻花的開山之作,遇凱回憶起來卻是步步驚心:“這第一部戲一下就定了40多場演出,其實應該分成輪,一上來先開十幾場,歇一歇再接著開,這樣我們有磨戲的時間,宣傳也能分梯度。但這些在當時都想不到。別人一聽說你們一個新戲一上來就演將近50場,就兩個字的評價:‘瘋子’ 。但是也是因為這個瘋狂的行為,救了我們。因為如果一開始就開了十場八場,推不起來,我和張晨就撤了。因為我們想做電視劇,如果不是賠得翻不過身來,我們也不會背水一戰。 ”

模式:麻花一出生就是商業化的

開心麻花兩位創始人張晨、遇凱對于“開心麻花”的期許,是把小眾的東西變成大眾的東西,所以開心麻花一出來就是商業化的。遇凱提到麻花創業時期的營銷說:“當時各種研討會、論壇上都拿麻花當一個案例來解剖。因為,從第一個戲開始,即使是賠錢的,我們的宣傳意識在全國演出市場上也是很超前的。 ”

從第一部戲《想吃麻花現給你擰》開始,開心麻花就接到了商業客戶的包場。2003年冬天,一個公關公司聯系遇凱說:“我這有一個客戶要包場演出,你們一場包下來多少錢? ”遇凱問什么客戶,公關公司說:“這個不用管,價錢你隨便開。 ”遇凱琢磨著報了一個價,客戶根本就沒有還價。到開演的時候,遇凱到劇場才發現,原來這個客戶是諾基亞。公關公司對整個劇場都進行了重新布置,所有的立柱上都包上了諾基亞的形象,所有的椅套、印刷品都重新制作。遇凱說:“這個公關公司很有眼光,這是上海的一個公關公司,他們聽說有這么奇怪的一個戲,專門從上海飛過來先看了一場,然后就拍板決定提供我們的戲給客戶。當時也有很多文化消費領域的意見領袖包場,他們的口碑可能比一些廣告更有用。 ”這是開心麻花的第一個商業客戶,也是開心麻花意識到文化產品可以與商業合作。

2007年年底,海淀劇院里,觀眾看著開心麻花的賀歲劇《誰都不許笑》的婚禮一幕正笑得前仰后合,演員何子君忽然走下臺,將雀巢的一款巧克力撒給觀眾。觀眾又驚又喜,大笑著起哄。一直到走出劇場,幾乎所有觀眾都津津樂道著這一幕。這是開心麻花最早的一個商業植入,這時便已確定了植入絕對不能傷劇情的硬規定,所以就有了觀眾既和演員做了互動、又吃到巧克力的設計。開心麻花并沒有因為這個植入獲得經濟收益,而是以易貨的方式換了很多箱巧克力。

同樣是《誰都不許笑》 ,廣汽本田飛度車的營銷團隊給了開心麻花10000元用于節目單制作,作為回報,開心麻花的節目單做成了這款車的形狀,這是開心麻花收到的第一筆現金費用。

從第一個包場到收到第一筆票款以外的收入,整個過程持續了四年。開心麻花商業合作上的困難一直在于,很多品牌并不認為話劇是個可以商業化的藝術形式, 2008年、 2009年的金融風暴是一個轉變的契機。很多品牌發現消費者在金融危機中不僅沒有減少娛樂消費支出,反而提高了支出,這也印證了經濟學中知名的“口紅效應” 。尤其是開心麻花這個平臺可以直接和消費者面對面接觸,這是傳統媒體沒有的優勢。

隨著開心麻花影響到更多的人,可口可樂開始在開心麻花演出現場做新產品派發活動,全北京的麥當勞在早餐時段做和開心麻花劇目相關的抽獎,中國電信攜《白日夢》全國巡演, MINI Coo - per、攜程、聯想、 Kappa都陸續和開心麻花建立了合作關系。

開心麻花在商業合作方式上的創新亦給觀眾帶去了許多驚喜。 《烏龍山伯爵》中的Alen警官將一輛由MINI Cooper改裝的警車開上舞臺時,給觀眾帶去了極強的感官刺激。這個精彩的植入獲得觀眾的認可后,開心麻花又與BMW展開了一系列創新性十足的合作。與BMW合作的“開心贏一系看誰最有戲”活動在BMW內部被作為經典案例用于新員工培訓,被視為商業案例和文化的完美結合。

開心麻花負責商業合作的總監閆平說:“從易貨,到付費,再到與國際品牌有一定現金量級的合作,也是這些品牌在提高對開心麻花這個媒體的認可。 ”

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室