中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

袁敏:寂寞而寧靜地和歷史重逢

http://www.donkey-robot.com 2014年02月21日10:58 來源:文學報 傅小平“總理遺言”制造者李君旭去世,事件親歷者、作家袁敏追憶往事——

寂寞而寧靜地和歷史重逢

2月9日清晨8:30,1976年“總理遺言”制造者李君旭因肺梗塞搶救無效,在杭州城東醫院悄然辭世。

從北京飛回杭州的出版人、作家袁敏,剛下飛機,打開手機就看到了這條短信。

走出機場,天空開始飄雪。

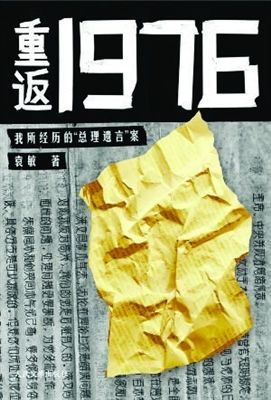

袁敏想起38年前,也是2月上旬,也是這樣飄雪的寒冷冬日。一封偽造的“總理遺言”在全國人民手中迅速傳抄,一樁單純由幾個年輕人游戲般起始的事件升級為國家級重大政治案件,一場強烈的政治風暴改變了無數人的命運。事件親歷者袁敏追憶往事,寫下了《重返1976——我所經歷的“總理遺言”案》。近日,人民文學出版社正在緊急加印此書。

袁敏表示:自己所寫的盡管是個人的歷史,卻未嘗不可以深化歷史,彌補宏大敘事留下的邊角空白。“普通人不帶任何目的的記憶,他們共同的追索,或許能為恢復歷史的整體風貌提供具有史料價值的筆墨。”

“我是在講述一段塵封的歷史,也試圖架構一座歷史與現實的橋梁”

記者:看完全書,感覺挺震動的。這種震動,與其說來自你講述的“總理遺言”案本身,不如說來自你經由這一事件引發開去的對時代、人性和命運等深層命題的感悟和反思;與其說是你完成了對這一事件的追溯,不如說你追蹤記錄了那一重要時刻,及在當事人心靈和命運中投下的光和影。從這個意義上來說,這本書講述的“往事”,已經遠遠超出了這一事件本身,時間才是它真正的主角。

袁敏:我在沉默三十年后首次觸碰那段不堪回首的往事,不僅僅是為了完成對那段歷史的追溯和記錄。它所涵蓋的一切超越了“總理遺言”案所帶來的種種創痛和災難,而更多帶給我們的是從創痛和災難的土壤中生發出來的美麗的花朵,它和人的個體的心靈有關,也和時代的大命運密不可分!這些美麗的花朵靜悄悄地開放在大時代的角角落落、隙隙縫縫,你要回過頭去尋找它采擷它,你就得切切實實地重新回到那個已經久遠的過去,把當下的熱鬧和喧嘩拋卻,寂寞而寧靜地去和歷史重逢。你會發現,當時忽略或者看不清的種種,在重返的途中會不可思議地變得清晰起來。

記者:在當下某一特定的時刻,與歷史或自己的過往“相遇”,很多時候總讓人心潮澎湃、感慨萬千。如你這般的“寂寞而寧靜”特別耐人尋味。那是怎樣一種心緒?

袁敏:這樣的心緒就像遠山頂上的皚皚白雪,又像林深幽處掠過耳際的風,面對的是無人的空曠,當下這個時代太熱鬧了,人很容易變得浮躁,而那種重返歷史的途中,喧嘩與嘈雜被屏蔽在外,心特別的清明、安靜,沒有干擾。

記者:書名中的“重返”一詞,重返就意味著重新返回“現場”:一是人的現場,你寫這本書時,事件的主要當事人尚且“健在”,且介入到了你的寫作過程當中;二是物的現場,醉白樓、留椿屋等見證了“總理遺言”案的舊跡都在,且都留下了當事人與你一起重返的身影。

袁敏:這些年,“總理遺言”制造者李君旭,也就是書里的蛐蛐兒,數次病危搶救,他的狀況一直很不好。最初的起因是摔跤了,造成植入在身體中的不銹鋼股骨折斷,引起感染,炎癥后來又轉移到肺部,雖然一次次被搶救回來了,但我們去看他時,發現他的植入股骨的腿肉都發黑了,也就是說肌肉幾乎都壞死了。這樣的狀況真的讓人心酸。在我和當事人一起重返1976的過程中,我最最遺憾的就是:不能和蛐蛐兒一起重返。我一直期待蛐蛐兒有一天能重新站起來,我們能一起再次重返1976,他能開口說出當年的事實真相。沒想到他竟然這樣不辭而別,匆匆離去,帶走了一代人的記憶和未解的心結,也帶走了至今未破的真相。

記者:這本書是你在 《收獲》“親歷歷史”欄目發表的系列文章的結集。也因為此,幾個章節里開頭你都提到了寫作的過程,及前后發生的故事,使得通篇有很強的代入感。在讀者的感覺里,或許他們并非只是聽你在講述一段塵封的歷史,他們的印象和判斷也參與和改變了你敘述的過程。

袁敏:這是一段遙遠的歷史,三十年后重述這段歷史有什么現實意義?如今大多數年輕人沉溺于物欲、拜金、娛樂、八卦,對理想、抱負、青春、前途,完全有了我們當年不同的解讀。但我還是覺得,無論這個社會走到什么時代,有一種精神是亙古不變的,有一種追求是永恒的。我是在講述一段塵封的歷史,但我也試圖架構一座歷史與現實的橋梁,過來人可以回顧和反省,年輕人可以了解那個時代青年的熱血與情懷。當下的讀者對這段歷史的印象和判斷,從某種意義上說確實參與和改變了我敘述的角度,這種角度的選擇我以為不僅僅是文本的,更是內涵的。

“歷史洪流中,個體的命運對后人來說或許更真實、更可感,更有血肉,也更讓人難以釋懷”

記者:寫個人的歷史,多半會碰到一個疑惑:我寫下的這段歷史,對于更廣泛的人群來說有何價值?你是否有過這樣的考量?

袁敏:雖然我寫的歷史是渺小的個人的歷史,和史學家們宏大敘事的歷史相比,我寫的一切可能微不足道,但我相信,在歷史洪流面前,親歷其中的個體能從不同的獨特角度回憶歷史、挖掘歷史、記錄歷史,恐怕某種程度上也能深化歷史,彌補歷史宏大敘事留下的邊角空白。我們現在看到的共和國的歷史,尤其是文化大革命的歷史,有許多環節似乎被遺忘了,被遮蔽了,普通人不帶任何目的的記憶或許能彌補這些環節,他們共同的追索,或許能為恢復歷史的整體風貌提供具有史料價值的筆墨。

也許正因為我始終清醒地意識到自己是在寫歷史,而不是講故事,所以我要求自己盡可能呈現客觀敘述,我不希望有太多文學色彩的東西,那可能會使人產生歧義。曾經有人稱我在《收獲》上發表的第一篇文章《我所經歷的1976》為“壓縮餅干”,覺得太濃縮了,一定還有很多東西沒有或者不便寫出來;還有人問我,文章發表時是不是做了刪節,為什么總是讀到關鍵時刻就戛然而止,像有很多未盡之言?假如讀者在“打住”的地方停下閱讀的腳步思索一下,我的目的就達到了。

記者:多數回望歷史的書總會匯聚多人的視角,即使是一個人寫的,通常也是勾畫群體的形象,章節之間是獨立的。而你從個人的視角聚焦某一事件,章節之間是有機聯系的;構成此類圖書的人物通常是有很大關注度的知名人物,逃不開“精英敘事”的質疑,而你這本書的人物,其實是造就這一事件的普通而又不普通的人,盡管他們都有一定的家世背景。

袁敏:我從未想過“精英敘事”和“百姓說話”區別在哪里。說實話,我寫 《重返1976》 的文字的時候腦袋里好像沒有寫作的概念,只是有一種噴涌而出想傾吐的欲望,有一種想打撈,想趕緊拽住,不拽住就會轉瞬即逝的恐慌。尤其是當那些“總理遺言”案的當事人開始從這個世界上一個個消失,剩下的人也在慢慢老去的時候,這種恐慌尤甚,真的有一種和死神賽跑的感覺!

記者:你在書里寫到,蛐蛐兒炮制“總理遺言”案的當兒,正經歷感情的嚴重受挫。換言之,如果沒有他在感情上的這一波折,或許就沒有了改變很多人命運走向的“總理遺言”案。

袁敏:在宏大的歷史洪流中,個體的小人物的命運對后人來說或許更真實、更可感,更有血肉,因而也更讓人難以釋懷。

記者:回憶那個時代,人們大多會聯想到“青春”、“理想”、“激情”等壯懷激越的詞匯,卻少有日常生活的描繪。而你的這部書里多次寫到很細致的生活場景。在那種特殊的時刻,這樣的生活細節似乎有一種拯救性的力量。

袁敏:假如沒有生活中瑣瑣碎碎點點滴滴平平淡淡的日子,我真的不知道如何捱過那段艱難的時光,你說“拯救”是貼切的。正因為有過那樣的經歷,我不會再對生活中的一切漠視,哪怕是做飯洗碗這樣平凡的家務事,你都可以從中找到樂趣。

“命運是一條長河,人是長河上的一只小船”

記者:在強調虛構與非虛構兩種體裁有所區別的同時,我們更需要看到其融合的部分。一些紀實作品之所以引人入勝,正是因為充分利用了小說的元素。總體看,在國內,通常也是小說家,而非傳統意義上的報告文學作家,寫出了更好的紀實文學作品。我了解到你之前就寫過1976年的故事,那時你寫的恰恰是小說。

袁敏:那時,我還沒有自信直面這一歷史事件,然而發生在我生活中的種種已經在腦海里盤旋不去。也是《收獲》,也是李小林,讓我提筆寫“總理遺言”案中發生的故事,小林說,你都不用編造什么,你只要將生活中發生的故事原原本本寫下來就是小說。于是我將1976年發生的故事寫了下來,那是我第一次在《收獲》上發表的中篇小說《天上飄來一朵云》。

將近三十年后,還是《收獲》,還是李小林,讓我用紀實的文字為當年的“總理遺言”案留下記錄。說心里話,與當年的小說相比,我更看重自己寫下的《重返1976》的紀實文字,寫小說《天上飄來一朵云》時我好像飄在空中,有一種凄美的心緒在心中流動,而寫《重返1976》時感覺自己是踩在地上,很踏實,很有底氣。我覺得這些紀實的文字更真切,更具沖擊力,有更多思考。但同時我也承認,紀實作品有它的局限和束縛,當事人記憶產生的偏差,所處角度不同,或者有意回避,是構成紀實文學最具懸念也最有深挖意義的部分,卻也是寫作中最為艱難的地方。

記者:從題材上看,本書講述的往事的確是小說的好素材,書里充滿了種種玄機。比如,你書中提到的蛐蛐兒和你哥哥瓜子之間的很多奇妙的重合,還有瓜子大病初愈,救他性命的沈醫生卻跳樓身亡。發生在生活中的這些玄機,總讓人發出命運無常的慨嘆。

袁敏:經歷了人生旅途中的種種,走近了老馬識途的年輪,大概可以對命運說點見解了。我從來都以為這個世界背后有許多看不見的,我們尚不了解的東西,這種東西并不因為我們看不見或者不了解它就不存在了。這種東西是和每一個人的命運有關聯的,它是不可抗拒的。命運是一條長河,人是長河上飄搖的一只小船。長河流向哪里,天地間有著一定之規。就像一個人生下來就注定要走向死亡,每一個生命的盡頭都是一座寂寞的墳塋。

記者:評論家賀紹俊說,你之所以能寫出這樣一部有歷史感的書,是因為你本身就是一個充滿歷史內容的人。你的人生經歷多少讓人感覺有些另類,最終走上編輯、出版這條路,是出于一種什么樣的契機?

袁敏:這個契機倒真的和1976年的“總理遺言”案有關。我高中畢業后分配到杭州織錦廠當工人。案件發生時,我是半夜三更被公安人員從廠里帶走的。粉碎“四人幫”后,省里的文學刊物《東海》要充實“新鮮血液”(這是那年頭的說法),他們覺得“總理遺言”案是“四人幫”搞的冤假錯案,我是受迫害者之一,就到廠里來調我了。那時后剛剛恢復高考,我一心想考大學,不愿意到《東海》去,來調我的老編輯說,你先調過來,將來我們單位送你去讀書。我這才同意調過去。一個沒上過大學,也沒發表過什么像樣作品的小工人,憑什么調進省級文學刊物,這不是因禍得福么?進雜志社后,我在編輯之余開始寫小說,第一部中篇小說寫的就是“總理遺言案”里發生的故事。后來,單位送我到中國作協的文學講習所編輯評論班學習,后來又進入北京大學首屆作家班學習,同學中有許多優秀的作家和編輯,我向他們學到了很多東西,也從此真正走上了文學的道路。

袁敏:浙江省作協副主席、《江南》雜志主編。70年代末開始文學創作,發表詩歌、散文、小說、報告文學等數百萬字。1976年“文革”末期,因卷入轟動全國的“總理遺言”案,全家三人被捕入獄,她也被公安部門軟禁傳訊。粉碎“四人幫”后,其先在《收獲》雜志上發表了中篇小說《天上飄來一朵云》,講述了“總理遺言”背后的故事;2006年起,又在《收獲》 開設專欄——“重返1976”,影響頗大。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室