中國作家網>> 舞臺 >> 舞臺人物 >> 正文

“美猴王”遠去,傳奇能否依舊?

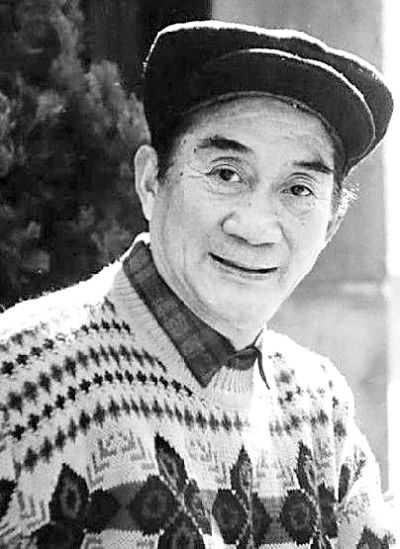

http://www.donkey-robot.com 2014年02月12日10:07 來源:光明日報 嚴紅楓 朱海洋 “南猴王”六齡童章宗義 資料圖片

“南猴王”六齡童章宗義 資料圖片他開創了猴戲“活、靈”的南派風格,被譽為“南派猴王”;他活躍于舞臺幾十載,2013年被授予“中國戲劇獎·終身成就獎”;他廣受戲迷熱愛,毛澤東、郭沫若看完其表演后,都撰詩稱贊……他就是紹劇大師“六齡童”章宗義。

大年初一晚上7時10分,曾給國人帶來無數歡樂的六齡童,在其故鄉浙江紹興離開人世,享年90歲。消息一經公開,頓時引來全國戲迷的哀悼,人們似乎都不愿意接受,這位活靈活現的“美猴王”永遠離開了舞臺。連日來大家通過不同方式懷念著這位藝術家。

承載著無數榮譽和贊美,六齡童走了,同時他也帶走了一個鮮為人知的“遺憾”。

自稱“猴賊”卻揚名世界

扎根于紹興本土的紹劇是浙江三大地方劇種之一。雖出于江南水鄉,但唱腔高亢,令人血脈賁張。魯迅先生的文章《社戲》里面的鐵頭老生,能連翻84個跟頭,說的就是紹劇里的動作。

六齡童被公認為是紹劇承前啟后的關鍵性人物。1961年,他率領浙江紹劇團進京演出《孫悟空三打白骨精》。53年前的這場戲,讓紹劇真正紅遍全國,甚至走向世界。

毛澤東主席在看完《孫悟空三打白骨精》后,欣然撰寫詩詞:“金猴奮起千鈞棒,玉宇澄清萬里埃。今日歡呼孫大圣,只緣妖霧又重來”。該戲被拍攝成彩色戲曲影片,發行到72個國家和地區,在國際上產生了很大影響。

揚名世界的六齡童卻自稱是“猴賊”,他主張打破門戶之見,博采眾長,自成一家。

出身于戲劇世家的章宗義,從小就喜歡在紹興老家看社戲,總會偷偷模仿翻筋斗、拿大頂等技藝。那時,其哥哥七齡童已走紅,被譽為“神童老生”。章宗義吵著要上臺與兄長一比高低,雖然父親極力反對,但終究拗不過他,全家就集體遷往上海,住在父親老閘戲院的三樓。

作為七齡童的弟弟,又是六歲登臺獻藝,章宗義當場就被定了“六齡童”的藝名,可逐漸走紅后,父親仍不希望他學戲,也不安排正式師傅。此時已對戲癡迷的六齡童就偷偷學,到處看猴戲,邊看邊學。他甚至還養了一只小猴子,模仿它的動作,與它形影不離。

六齡童“偷學”技藝,更懂消化和創新。《孫悟空三打白骨精》中的第三打,他就完全創新,頗有些野氣。當孫悟空被逐時對唐僧的跪拜,為六齡童所獨有,跪著跳起,再跪著跳倒,連跳連拜,很見功力,為行家們稱許。他塑造的角色集人、神、猴于一身,表演形神兼備,獨樹一幟。

令人動容的是,六齡童于戲曲藝術一生的追求,即使到了70歲高齡,他仍登臺演出。照顧父親六齡童30年的章金山回憶說,這幾年,父親金箍棒耍不動了,他就畫猴。老人去世前兩個月,胃口不好,章金山都是靠“你要吃飯,才能下床,只有恢復體力了,才能練功,再上舞臺”來哄老人吃飯。他知道,父親就是為演戲而吃飯的。

六齡童把《孫悟空三打白骨精》帶到了全世界,又將中國戲曲文化成功地向世界作介紹,而他一生都為之奮斗的紹劇,近年來也越來越為世人熟知。

老人應該無憾!

兩代“美猴王”完美接力

令人欣慰的是,老人家的事業有繼承者,那就是他小兒子章金萊。由于其藝名“六小齡童”太有名了,使得很少有人記得他的本名,他正是電視劇《西游記》中孫悟空的扮演者。

六小齡童在許多場合都說過,他是接下哥哥的“金箍棒”。六齡童的二兒子“小六齡童”最得父親真傳。1957年在中蘇友好大廈小禮堂演出時,周總理就抱起過演羅猴的小六齡童。不幸的是,17歲那年,小六齡童的生命被一場突如其來的白血病奪走。

兒子的去世讓六齡童很傷心,他深知戲曲演員不容易,有時表演還很危險,但同時又希望有人來繼承,內心很矛盾。看到六小齡童學戲興趣濃厚,六齡童就下定決心培養他。那時,年幼的六小齡童也在心底許下心愿——在哥哥倒下的地方,重新拾起金箍棒,繼承父親和兄長的事業。

談到父親對自己的影響,六小齡童說:“父親經常說,觀眾永遠是良師益友,不管是在舞臺還是生活中,父親都十分重視觀眾的意見,哪怕是路人,只要提起有可以改進的地方,他都會很認真地聽。”

父親對于藝術的執著和信仰,對六小齡童產生了重要影響。老人曾多次給小兒子談這樣的想法:猴戲不是章家獨有,不要有門戶之見,一切都是為藝術服務,要歡迎各界人士用各種方式傳承中國的猴文化。

當年,正是在父親的極力舉薦之下,盡管最初并不被導演楊潔看好,但憑借著非凡的毅力和演技,六小齡童最終塑造了熒幕經典。六小齡童說,最感激的是父親。

電視劇《西游記》在美國、日本、德國、法國及東南亞各國播出后,受到廣泛好評,六小齡童從此家喻戶曉、名揚中外。此后,他又主演了《孫悟空三借芭蕉扇》《美猴王大鬧龍宮》《武松打店》《三岔口》等戲,被譽為中國30年最具影響力電視劇演員之一、中國30年30個難忘經典熒屏形象之一。

父子兩代被世人譽為“美猴王父子”,老人也應該無憾。

那老人的遺憾,又是什么?

愿“絕藝”不要成為“絕唱”

章家是猴王世家,出了四代猴王。從祖父章廷椿開始演猴戲,被稱為“活猴章”;開劇院的父親章益生,也會在農閑、逢年過節時演戲,演得最多的還是猴,被稱為“賽活猴”。

六齡童有11個孩子,從小都學過戲。演猴戲的時候,每當舞臺上的“小猴子”數目不夠的時候,他總會把家里的孩子都拉到臺上去表演。但在他的兒子輩中,除了六小齡童,已再無人演戲。據了解,其孫子輩中也無人學猴戲。

這意味著“猴王世家”將面臨后繼無人,這是老人生前在親人面前不止一次流露出的深深遺憾。

一代“美猴王”這鮮為人知的遺憾,讓記者在深深的緬懷之余,不禁陷入沉思,這何嘗不是傳統戲曲乃至很多非物質文化遺產所面臨的窘境?

浙江是曲藝大省。千百年來,藝人們在城鎮的書場茶館和農村走村串戶,曲藝成了人民群眾最受歡迎的文藝形式之一。但如今,記者在基層采訪了解到,有不少曲藝因后繼無人,面臨曲終人散。

愿“絕藝”不要成為“絕唱”!(本報記者 嚴紅楓 本報特約記者 朱海洋)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室