中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

看見世界——品傅旭明作品

http://www.donkey-robot.com 2014年02月08日11:41 來源:中國文化報 朱振剛 《靶臺》 紙本設色 32×41厘米 2013年

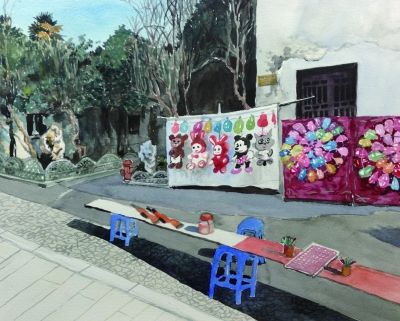

《靶臺》 紙本設色 32×41厘米 2013年 《彼岸》 紙本設色 32×41厘米 2013年

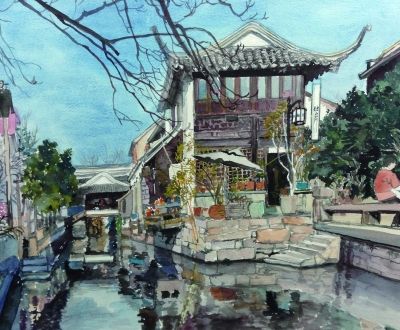

《彼岸》 紙本設色 32×41厘米 2013年 《大芭蕉》 紙本設色 32×41厘米 2013年

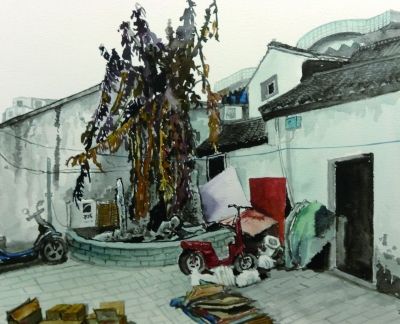

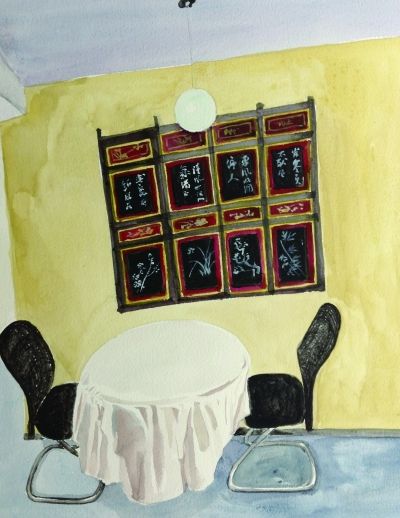

《大芭蕉》 紙本設色 32×41厘米 2013年 《對坐》 紙本設色 32×41厘米 2013年

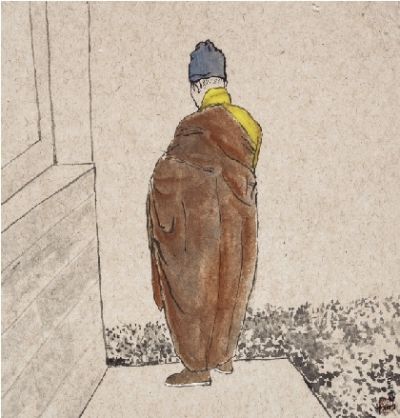

《對坐》 紙本設色 32×41厘米 2013年 《掛單僧》 紙本設色 35×35厘米 2013年

《掛單僧》 紙本設色 35×35厘米 2013年 《電魚的人》 紙本設色 30×40厘米 2013年

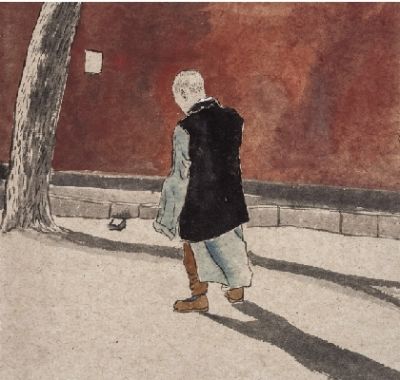

《電魚的人》 紙本設色 30×40厘米 2013年 《云居漫步》 紙本設色 30×40厘米 2012年

《云居漫步》 紙本設色 30×40厘米 2012年 《禪師》 紙本設色 35×35厘米 2013年

《禪師》 紙本設色 35×35厘米 2013年某日受邀欣賞年輕畫家的畢業創作,言談間,有幸一語中其作品立意,彼此皆喜。“你知道畫面背景取景于哪里嗎?是藝研院門口那片花園。”聽罷此言,不禁陷入沉思。

同樣的世界,經過藝術家的眼睛,竟變得如此熟悉而陌生。我輩生活于其中,但從未試著看到它,更毋庸談理解。從這個角度看,畫家眼中之世界,與滿心躁動的凡夫之人出現差別,也就自然了。

傅旭明的畫作可謂典型,他看見了世界。先說題材,畫家沒有當下諸多所謂文人畫的造作,因無真文人,便無文人畫可談;也沒有“中國特色”后現代畫的胡亂涂鴉,不了解后現代的實質,只學皮毛,也只能落得個四不像的境地。品傅旭明的畫,撲面而來的首先是親切的選材,一山一水,一橋一樹……無不在寫生活現實。也正如此,當你反復觀看其作品時,仿佛自己已然生活于其中,畫中之世界與現實合而為一,讓人流連忘返。

薩義德主張知識分子在社會中應當自我邊緣化,用一種獨特的眼光來打量這個世界。這是有道理的,也可謂讀書人通行的角色定位。采用特殊的視角,看見現實,才能領悟其背后的深意。傅旭明的畫作有兩個特殊視角,其一體現在畫面,其二體現于他理解世界的角度。從畫面呈現上來看,畫家似乎熱衷于用車窗取景的方式來結構畫面。這其中,有些車窗在畫面上顯現,沒有呈現車窗的,視角也大都發端于車上。這是一種很有趣的視角。說它有趣,在于其一方面給受眾帶來了陌生化的觀感,讓人眼前一亮;同時,系列畫作也形成了畫家作品的獨特符號,無形中將傅旭明與“車窗系列”聯系起來。

再就是畫家理解世界的角度。將其“車窗系列”與“阻隔”系列聯系起來看,便不難發現畫家對當前人類社會的獨特思考:隔離與遠窺。這也是對當前社會人與人之間關系的忠實描述。資本主義,情懷退場,造就了當前社會人文荒漠化的景觀。畫家觸摸到了這種斷裂,也似乎體味到了身處其中之痛,之后,便是對這種斷裂景觀的形象表達。作品集中顯現的冷峻畫面,也在一定程度上詮釋著當前世界在畫家心中的溫度。

解讀傅旭明先生的新水墨畫作,是不需要也難以從傳統繪畫視角切入的。“八五新潮”以來,直至80年代末,可謂形成實驗水墨的奇觀。在那以后,中國畫在緩和當中發展。傅先生的新水墨畫作,在一定意義上說,便是對上述道路的自覺承接和延續。具體到繪畫實踐層面,畫家在創作上吸納油畫的構圖方式,同時采用中國畫的彩墨,將二者完美結合,形成了畫家獨特的畫面感。這一方面可以說是對傳統繪畫的反叛,更大意義在于,這種畫法突破了傳統的形式、構圖與用筆,是在融合了中西方基礎之上的創新。油畫的構圖和透視法的注入,無疑給中國畫帶來了新的生命與更精準的表達力。

從中央美術學院畢業后,傅旭明做了十幾年的記者,這種特殊個人經歷為其創作和思考提供了資源。長時間的“社會寫生”,不僅造就了其優美的文字表達能力,磨練了銳利的觀察力與思考力,更為他提供了用之不盡的思想資源。文章與繪畫并進,相輔相成而又并歸一處。而畫家之所以能夠觸摸到社會的溫度,之所以能夠將自己對這種溫度的體味表達出來,除了依靠其實踐層面上的硬功夫,更關鍵的就是多年的記者從業經歷了。從藝術理論出發,我們說藝術來源于現實,而又高于現實。說來源于現實,是指藝術家要有真實的生活體驗。沒有了這個源頭的活水,就結不出藝術之花,哪怕曇花一現。從這個角度出發,多年的記者經歷正好給了傅旭明先生觀察社會、了解人情的寶貴經歷,也讓他積累了大量的生活體驗素材,也才有了畫家獨特的思考及力透紙背的精神傳達。

“藝之至,未始不與精神通。”傅旭明的文與畫,述說著世界在他眼中的獨特映像,也彰顯著他對這個世界的飽滿情懷。

網友評論

專 題

網上學術論壇

- 鐠侇噣顣介敍锟�鐠ф澘鎮滄稉鏍櫕閻ㄥ嫪鑵戦崶鐣岊潠楠炵粯鏋冪€涳拷

- 閸㈠顔曢敍锟�閸掓ɑ鍘涘▎锝冣偓鈧棅鈺傛緱閵嗏偓閸氭潙鍗�

- 閵嗘劒瀵岄弮銊b偓鎴窗缁楋拷73鐏炲﹪娲﹂弸婊冾殯8閺堬拷23閺冦儱婀紘搴℃禇閹活厽妾介妴鍌欒厬閸ユ垝缍旂€硅泛鍨幈鍫燁偩閸戭厼鈧喓顫栭獮璇茬毈鐠囨番鈧﹣绗佹担鎾扁偓瀣箯瀵版娓舵担鎶芥毐缁″洦鏅犳禍瀣殯閿涘矁绻栨稊鐔告Ц娴滄碍搴婃禍娲浕濞喡ゅ箯瀵版娲﹂弸婊冾殯閵嗗倽绻庨獮瀛樻降閿涘奔浜掗妴濠佺瑏娴f挶鈧璐熸禒锝堛€冮惃鍕厬閸ョ晫顫栭獮缁樻瀮鐎涳箒鎽ら崟鍐ㄥ絺鐏炴洩绱濋崷銊ユ禇閸愬懎顦诲鏇℃崳娴滃棔绱径姘愁嚢閼板懐娈戦崗铏暈閵嗭拷 [閻愮懓鍤潻娑樺弳]

網上期刊社

- 娴滅儤鐨弬鍥ь劅

- <鐠囨鍨�

- 濮樻垶妫岄弬鍥ь劅

- 娑擃厼娴楁担婊冾啀

- 鐏忓繗顕╅柅澶婂灁

- 闂€璺ㄧ槖鐏忓繗顕╅柅澶婂灁

- 娴f粌顔嶉弬鍥ㄦ喅閹讹拷

- 娑擃厼娴楅弽鈥虫疮閺傚洤顒�

- 娴f粌顔嶉崙铏瑰缁€锟�

- 娴f粌顔嶉柅姘愁唵

博 客

精彩博文

- 艾克拜尔: 贴近人民 创作更多更好的作品

- 张雅文:日本拒不认罪——战败成本太低

- 片马:独木成林

- 韩美林:李瑞环用两个字形容我

- 杨晓敏:江岸“黄泥湾”小小说系列、结构及其它

- 郭文斌:诅咒,还是祝福

- 商震:脚窝里的诗

網絡工作室