中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 人物 >> 正文

劉自鳴:靜水芳心玉蘭開

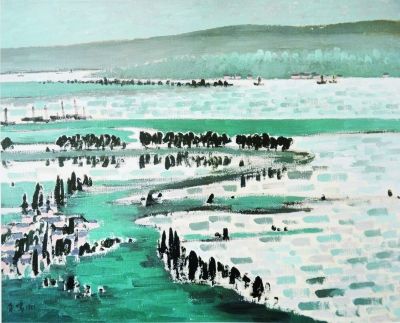

http://www.donkey-robot.com 2014年01月26日14:29 來源:光明日報 李忠翔 五百里滇池(油畫) 劉自鳴

五百里滇池(油畫) 劉自鳴 朱砂玉蘭(油畫) 劉自鳴

朱砂玉蘭(油畫) 劉自鳴2014年1月18日清晨,我撥通電話向劉自鳴表妹詢問自鳴的情況,回答是:自鳴已在今日凌晨1時45分走了。雖然她住進醫院已有些時日,且多次病危,但這消息仍讓我震驚和萬分悲痛。一位德藝雙馨的杰出油畫家,就此轉身離去。這是中國美術界的一大損失,于我則失去了一位數十年來崇敬的良師益友。淚眼朦朧中浮現出不久前和她見面的情景:昆明市中心一幢高樓的樓房里,在一列半墻高的書箱前,安詳地坐著一位老婦人,她佝僂著腰背、靠在一把柚木的老椅子中,身旁兩個茶幾上,堆放著高高兩摞畫冊和書籍。桌上花瓶里,百合花散發著淡淡的幽香。我們用紙筆交談,她用雙手捧起紙頁,湊到離眼睛三、五厘米處吃力地閱看。靜寂的室內僅有翻弄紙頁發出的輕響。我凝視著眼前這位已是風燭殘年的老人,心中泛起陣陣悲戚。沒有想到,這一面竟是我與劉自鳴的訣別。

記憶將我拉回到半個世紀前的1963年5月,與一位朋友相約前往崇仁街3號,一幢西式洋樓拜訪劉自鳴。她正在三樓作畫,翻出許多油畫讓我們觀看。那豐富而透明的色彩、瀟灑而自由的線條、靈動而寫意的筆觸,讓我一個正在學習繪畫的學生大開眼界,佩服得五體投地。與自鳴相識就此而緣起。那時她雖然在云南美協工作,但基本不用去上班,可以成天在家畫畫。母親劉淑清為她找來各種花卉、水果讓她寫生,還陪她去滇池畔、石林、西雙版納等地畫畫。在云南省的美展上,常見到她別具風格的瓶花、靜物作品。

在美影室我們成為同事。從1976年她住進省文化局的大板房直到1994年,我們做了十八年的鄰居,朝夕相處似一家人。自鳴每有新作,常邀我去看。“你以為怎樣?”這是她的口頭禪。我們只能筆談,坦誠己見。她常有頗具深意的獨特見解,這種交談,實乃我難得的學習機會,受益匪淺。那時自鳴與吳公(劉自鳴丈夫、會數門外語的地質工程師吳錦天)過著極其簡樸的生活,家具是她母親上世紀三四十年代的舊家具,只要單位有食堂,他們總是拿著飯盒去打飯來吃。由于在巴黎養成的習慣,下午他們會調上一壺咖啡,用小碟裝上幾塊餅干,坐在窗前,品嘗著溫馨的午茶,沉浸在安詳的寧靜中。晚間書桌上一盞臺燈,二老各坐一邊讀書看報。白天劉自鳴便在不到10平方米的客廳里畫畫,鬧市的一切喧嘩她都是聽不到的。改革開放以來,國內外一些知道她的藝術家,以及友人如吳冠中、方君璧、熊秉明、劉文清、詹建俊、朱乃正、袁運生等前來拜訪她,觀看欣賞她的畫作。從1998年至1999年,在她家人的支持和朋友的幫助下,我作為執行編輯,為她編輯了大八開本《劉自鳴畫集》,由云南美術出版社出版,讓更多人了解她漫長藝術生涯的艱辛,欣賞她奉獻于世的高雅藝術,以作她從藝50個春秋的回顧與紀念。

歲月飛逝,一晃到了2011年,自鳴已是84歲高齡的老人。此時她有一個最大的未了心愿:畢生心血的結晶——她作品的歸宿問題。她對我說,她是云南人,她要將一生的作品留在生她、養她、哺育她的故土。她將尚存手中的兩千多幅油畫、水墨、墨彩畫、水彩、素描、速寫、創作草圖,捐贈給云南省博物館。同時,她將省博物館回饋給她的獎金中的五百萬元捐贈給北京大學、清華大學,作為扶持云南貧困學生的助學基金。劉自鳴對自己作品的歸宿之舉,可以說在云南開創了讓人敬仰的先河。為此,從2011年8月到2013年8月,應劉自鳴之邀,我參與了對她作品的清理、分類工作,兩千多幅各種類型的作品,讓我一飽眼福。

劉自鳴1927年出生于昆明,11歲時因患腦膜炎而致雙耳失聰,母親怕她從此渾渾噩噩度此一生,為她請來家庭教師,教習文化、英文和繪畫。母親為她請來的兩位教授繪畫的老師,一位是留日的工筆花鳥畫大家肖士英,一位是中央大學藝術系高材生,徐悲鴻、張書旂的得意門生劉文清。他二人學貫中西,將東西方文化藝術的理念,注入劉自鳴心中,成為其后來融匯東西之根。

1949年,劉自鳴帶著徐悲鴻為她寫的推薦信去到巴黎,先在大茅舍畫院習畫兩年。在這里劉自鳴結識了潘玉良、熊秉明、吳冠中、趙無極等。1952年劉自鳴考入巴黎高等美術學校。巴黎七年中劉自鳴的作品《冬天的早晨》《庭園》《站在鏡前的人體》《坐在椅上的人體》,先后入選巴黎法蘭西畫家沙龍和巴黎秋季沙龍展出。此時劉自鳴已經坦然地開始走著自己的路,作品的“意象”風格已初步形成,并為巴黎藝術界所認可。

劉自鳴于1956年春天回國,在北京市文聯美術工作室工作,她仍然繼續畫靜物、瓶花和風景。其間先后有《有葡萄的靜物》《有光影的瓶花》《藍色調的瓶花》《玻璃瓶裝的白花》和《民族文化宮》《大麗花與草花》等油畫參加全國青年美展、莫斯科社會主義國家造型藝術展、日本東京國際婦女美展、三八婦女節50周年全國美展。1961年劉自鳴調回云南,在省美術家協會當專職畫家。劉自鳴畫了大量的瓶花、靜物和風景畫。她喜歡畫玉蘭、馬蹄蓮和茶花,也畫一些熱帶水果植物。《紫玉蘭》為1964年所作。劉自鳴對我說:“北京時期和初回昆明時期的靜物瓶花作比較,北京時的畫線感覺多一些,光影感更明快一些、更靈敏一些。昆明時的靜物筆觸和色彩更自由些。我畫靜物、瓶花,是在‘寫’,而不是在堆積。有的畫油畫是在堆積,一層一層加上去。我的是一次就完成了的。其實也不是一次畫完,而是好幾天才畫完。我每次用筆都很少,筆觸不重復,都保留在畫布上。”“我不重復的畫法,畫得很好,意在筆先。”另一幅畫于1964年的水果《灰葉枇杷》,畫面紫黃色彩對比響亮,筆觸尤為自由松動,灰黃色的畫布底上,富于節奏與動感地用乳白色的筆觸,輕快地擺了幾筆,透出淡黃的亞麻布底來,襯托著用筆硬朗、寫意味十足的深紫色葉片和中黃色枇杷,那種酣暢淋漓、明快瀟灑的韻味和筆性筆意,既是西洋油畫的色彩與筆觸的充分表現,更是東方“意在筆先,畫盡意在”“書畫同源,只在善用筆”之氣韻生動的自然呈現。

當她感到視力的衰退后,1988年便拿起竹筆,在宣紙上作抽象、半抽象的水墨、墨彩畫。竹筆在宣紙上順逆、輕重、顫抖,竹尖剮著宣紙形成的虛點、飛白,色墨多少產生的虛實、浸滲如屋漏痕、如錐畫沙的種種獨特效果,成為她探索創新的形式語言,是衰年時的變法與自我超越。遺憾的是,這一努力終因視力的極度衰退而于2004年停止。

劉自鳴一生一世淡泊名利,甘于孤獨與寂寞,對藝術有著鍥而不舍的執著精神,她將自己畢生心血的結晶——藝術作品留在國家的博物館、美術館,留給故土與人民,這些在現當下這個急功近利、物欲橫流的浮躁社會,無疑是一泓流向心靈荒漠的甘泉,一股蕩滌胸中塵濁的春風。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室