中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

傅高義:把獨立判斷和真實見解融入歷史現場

http://www.donkey-robot.com 2014年01月23日11:26 來源:文學報 傅小平《鄧小平時代》出版一周年,作者接受本報專訪——

傅高義:把獨立判斷和真實見解融入歷史現場

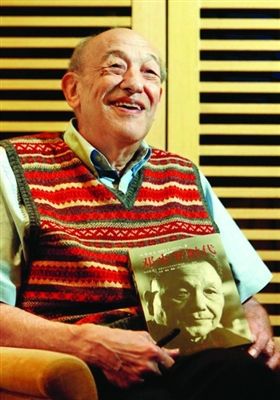

美國學者傅高義

美國學者傅高義

當《鄧小平時代》于一年前由三聯書店出版時,作者、美國哈佛大學社會學教授、費正清東亞研究中心前主任,有“中國先生”之稱的傅高義并沒有想到這本他耗時十年、專門為美國人寫的書,會在中國產生如此之大的反響。截止去年年底,該書已售出七十余萬冊,并橫掃各大“年度好書”榜單。

他同樣沒有想到,該書在美國受到了前總統吉米·卡特、前國家安全顧問茲比格涅夫·布熱津斯基等顯要人物的交口稱贊,也受到大量普通讀者的好評;這本對中國人的歷史和現實經驗有著感同身受的體會,且在某種意義上也是為中國人而寫的書,在中國受到歡迎的同時,也經受了更為復雜和多面的打量。

如果說此前傅高義多次來到中國并不曾引起很大關注。此書出版后,這位取了中國名字,說一口流利的中文的學者,已然成了讀者熟識的公眾人物。他在各種場合發表演說,接受不同媒體的采訪,臉上總是掛著熱忱的笑容。面對相同或不同的問題,他都不厭其煩地一一做出詳盡的解釋。

這特別印證了他的人生信條:唯有通過交流才能消除誤解。事實上,這也是他寫這本在中國讀書界持續風行、且依然遭遇很多“誤解”的《鄧小平時代》的初衷。他說:“在作為大國興起的過程中,中國需要了解世界,世界也需要了解中國,只有通過這種相互了解,中美的關系才能處得更好,才能有利于世界。”

“《鄧小平時代》更為宏觀的主題,是探索中國改革開放的道路。”

沒深入閱讀和理解 《鄧小平時代》之前,很多人都以為這是一本鄧小平的傳記。其實,雖然這本書以鄧小平一生經歷為線索,但它有一個更為宏觀的主題,就是探索中國改革開放的道路。

日前在北京首都圖書館舉行的題為“改革年代”的對談會上,黨史研究專家章百家表示,這本書的中文直譯是《鄧小平與中國的轉變》,“看英文書名,我們就知道這本書真正的主題,它凸顯的是中國的轉變,在中國的轉變過程中,鄧小平處在最核心的位置,他感受到中國的各種問題,同時他提出的解決方案也影響著整個中國的改革進程。”從這個意義上說,該書恰如三聯書店總編輯李昕所言,不僅僅是為鄧小平做傳,也是為中國的改革開放做傳。

某種意義上正因為此,傅高義用主要篇幅寫了改革開放時期的鄧小平,對于其此前65年的生活寫得比較簡略。這不免讓讀者感到疑問:這樣的安排會不會過于淡化了鄧小平的歷史背景。傅高義解釋說:他起初也想寫鄧小平的整個人生歷程。因為在他的理解里,鄧小平搞改革開放之所以能夠成功與他之前的個人經歷有非常大的關系。“他有12年軍隊生涯,3年地方執政經驗及解放前國外生活經驗等等,如此豐富的經驗是別人沒有的。”因此,他寫鄧小平前65年就寫了200多頁,最后才壓縮到60頁左右的篇幅。雖然他寫得不多,卻為此投入了大量的時間和精力:“我看了大量的資料,也去了鄧小平生活或工作過的地方,比如他的出生地四川廣安,還有太行山區、重慶和成都,以及江西瑞金等其他地方,以感受鄧小平的氣息。”

這些扎實的準備工作,讓傅高義對鄧小平的個性,及個性的形成,對他所處時代的歷史脈動和整體氛圍有了準確的把握。這也使得他在寫作時總是能將自己的新穎觀點和獨到見解融入歷史現場,融入到對一個個具體的歷史事件的講述中。也因為此,傅高義認為,盡管他了解到的很多事情都沒有寫進書里。但這樣的閱讀和行走并不是浪費。“寫這本書最大的難題,就在于鄧小平沒有留下任何筆記,這是他上世紀二三十年代在巴黎和上海做地下工作時養成的習慣。他嚴守黨紀,即使在‘文革’期間和妻子兒女下放江西時,也從不跟他們談論黨內高層的事。他把所有的事情都記在心上,而且他也不太愛說話,即使參加會議,他也不多說話。所以,我在采訪中,包括看《鄧小平文選》,還有一些會議記錄,會知道他和某某人談什么,但很難了解他腦子里究竟是怎么想的。我只能去想他說話時處于什么樣的環境,他平常做什么,他有什么樣的行動,從中推測他有什么樣的想法。”

“我不怕別人批評,我只在意別人是不是認為我寫的都是事實。”

如何讓這種推測真實、可信,對傅高義的寫作而言是一個很大的考驗。他說,這需要他在廣泛、豐富、扎實的史料基礎上做特別細致的考辨。“為寫這本書,我做了大量訪談。其中包括中國的黨史專家、高干子女和在鄧小平手下工作過的干部以及深度參與那個時代的各界人物。我也不止一次采訪了鄧小平的家屬。他們的說法不盡相同,我聽到了各種意見。我會排除掉那些可信程度較差的部分,盡可能地保證資料的權威準確。”

另一方面,這也有賴于他對鄧小平性格的了解和把握。“鄧小平訪美時,我曾遠遠見過他,遺憾的是沒做直接交談。但通過長期的研究、采訪,我覺得我能理解他。他的特殊之處,是思考大事,把握大方向,小事讓別人干。我認識的人中有冀朝鑄,他是鄧小平訪美時的翻譯。他曾告訴我,在從北京飛往美國的途中,鄧小平不跟人說話,只是自己考慮,自己分析問題。但他對家人很有人情味,有時與孩子一起玩,對部下,鄧小平就是責任分明。我曾經與萬里的女兒聊過,她說,父親常與鄧小平打橋牌,但并不覺得他們是朋友,而是上級與部下的感覺。鄧小平屬于那種組織者的性格,在工作中通常不太摻雜個人情緒。”

正因為有了這樣的認識,傅高義對鄧小平才有了更為深入的理解。當被問到何以鄧小平此后不再踏足故鄉。即使是1949年到1952年間,他在重慶待了三年,去了四川很多別的地方,也沒有回過廣安縣。傅高義說,起初他也感到奇怪。他去過兩次廣安縣,就這個問題問了很多當地人,有的說,他怕親戚會要求這個要求那個。也有人說,他不想表示他特別支持某某地區。“我想他這樣做,其實是包涵了這樣一種精神,就是他不是為了自己的家庭,不是為了自己的故鄉,而是為了全國而工作。所以他說,我是中國人民的兒子,這不是驕傲,恰恰是一種謙遜的說法。”

事實上,剛開始研究時,傅高義對鄧小平并沒有這樣確定的看法。“雖然我當時就知道鄧小平是個重要人物,但我只是出于好奇,只是想盡可能多地了解他。”但在寫作過程中,傅高義更加感覺到鄧小平的重要性。“中國歷史上,很多領導人都想讓老百姓富裕起來,都沒有找到合適的路,只有鄧小平做到了。”傅高義認為,如果將鄧小平放在二十世紀人類歷史的大背景下考察,那么以往的研究,都低估了鄧小平在改變十幾億中國人的命運,在改變中國和世界歷史走向上所起的作用與做出的貢獻。“我寫這本書,就是要證明在同時代里,沒有任何一個國家的領導人,像鄧小平那樣,對世界的發展產生了如此重要的影響。”

傅高義坦言,在美國學術界,大概有10%的人批評這本書,覺得他太崇拜鄧小平了。“他們認為我對人權問題不重視。但我認為我應考慮的是鄧小平更廣泛的歷史作用、在中國政府里的作用、在全世界的作用。所以盡可能客觀地分析,了解事情情況,了解左右各派、他的部下的看法等等。我盡量保持客觀,只是在講中國發生的真實的情況,我不怕別人批評,我只在意別人是不是認為我寫的都是事實。”

“我的目標是努力客觀地去理解中國社會真實發生的事情。”

這恰恰體現了傅高義的治學理念和與眾不同的研究風格。他與中國的接觸,最早要追溯到1963年。正是在香港生活的這一年間,他開始了對當代中國的研究歷程。1964年,他回到哈佛,開始著手寫一本關于1949年后廣東全面發展情況的著作。這本題為《共產主義下的廣州:一個省會的規劃與政治,1949~1968》的書于五年后出版。雖然他在書中明確指出“大躍進”是“烏托邦主義”,但他不因意識形態沖突而對此做高高在上的審視或批判,而是以專業學者的態度做出觀察和分析。“我知道美國有些人有‘冷戰’思維,非常反對共產主義,但我的目標不是對共產主義提出批評,而是要努力客觀地去理解它,理解真實發生的事情。”

此后隨著中美關系的解凍,傅高義得以在1973年跟隨美國國家科學院贊助的代表團第一次訪問中國。上世紀80年代初,哈佛大學所在的馬薩諸塞州和他之前有過研究的廣東省締結了友好關系。時任州長得知傅高義曾寫過一本有關廣東的書,便指定讓他加入一個研究委員會。“后來,我又以隨行翻譯的身份與他出訪廣東,也因此與當時的廣東省高層領導有了更多的溝通與交流。當時的省領導認為,由一個知名大學的外國教授來為廣東寫一本書,能吸引到國外的投資。”這就是他完成于1989年的《先行一步:改革中的廣東》,這也是外國學者全面研究和報道中國改革的第一本專著。“我接受邀請時提出一個條件:自己來承擔費用,目的是保持研究的獨立性。我還告訴他們,我不是埃德加·斯諾,他到延安,可以滿腔熱情地正面記下毛澤東在做的事情;我是學者,我的工作是客觀地提出我的看法。”

正因為此,在事關敏感問題的判斷上,傅高義也是擱置爭議,盡力做到客觀呈現。“一些人讀了三聯版后,問我是不是做了刪節?其實,我在書里要表達的意思基本保留下來了,三聯版只刪去了個別人的名字,刪去的內容也不到百分之五。但一些美國人表示不理解。同樣,他們對鄧小平的一些做法也不理解,提出批評。但作為一個研究者,我個人覺得,我不應該簡單地說是好是壞,而是應該去理解他。所以在書里,我會講到在中國,支持他的人為什么支持他,批評他的人又怎么批評他。我的責任是讓讀者了解鄧小平為什么要這么做。事實上,他或許并不想那樣做,他還是做了。但他的目的只有一個,就是為了讓統一的中國有一個安定的前途。”

作為中國問題專家,傅高義同樣非常關注眼下的中國。他對中國國內發生的很多事情了如指掌。在他看來,雖然中國在發展過程中面臨環境污染、教育、房價、腐敗等等問題,但這么多年中國人民生活水平的提高是顯而易見的。“1973年我第一次來中國的時候,人們都很緊張,怕跟外國人說話,怕說錯話。現在我在中國跟各個階層的人都交流得很愉快。”

傅高義同時表示,雖然都叫改革開放,兩個不同的階段有著很大的差別。“因為改革開放之初到2000年之前,我們改革所針對的,主要是原來舊體制留下的那些問題,是計劃經濟,還有權力過分集中等帶來的問題。這些問題在社會主義市場經濟體制確立以后,已經在相當程度上得到解決了。2000年以后,我們面臨的很多問題,實際上是市場經濟本身帶來的問題。而如何在改革開放的過程中,研究、解決這些問題,從而推動社會不斷向前發展,正是鄧小平留給后世的最重要的思想遺產。”

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室