中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 人物 >> 正文

畫家韓書力:藏地40年的思與悟

http://www.donkey-robot.com 2014年01月17日13:49 來源:中國作家網 李曉晨

韓書力, 1948年生于北京,畫家。畢業于中央美術學院,1973年進入西藏從事美術工作至今,任全國政協委員、中國西藏文化保護與發展協會常務理事、中國美協理事、西藏文聯名譽主席、西藏美協主席等。作品有《圣山神湖之間》、連環畫《邦錦美朵》、中國畫《小鳥》等。著有《西藏藝術雕刻卷》《西藏藝術集萃》《韓書力畫集》《韓書力繪畫集》《韓書力布面重彩畫》等。

有時候我會覺得,每個人都像一片葉子,還站在枝椏上的時候誰都不知道最后要落在哪里。一陣風,一只鳥,都會改變它的軌跡。它也無從得知,這一路上將遇到些什么。畫家韓書力與西藏,就是這樣的一種相遇。

入藏:從白山黑水到青藏高原

1973年,還在黑龍江生產建設兵團勞動的知識青年韓書力回中央美術學院附中看望老師和同學,有同學隨口問他,西藏展覽館想從附中借幾個人去搞展覽,不知道他是不是想去。當時他只從黑白電影和才旦卓瑪的歌聲里知道一點西藏,但他一口就答應了。同學問,真想去?他答,真想去。

現在想起來,他說當時去西藏就是年輕的沖動和迷惘促成的,只覺得西藏很美,能有個地方畫畫比什么都強。對高寒、缺氧這些通通沒有概念,也意識不到個人的存在。就這樣,韓書力去西藏了。到拉薩沒一個禮拜,按照《在延安文藝座談會上的講話》的精神,領導安排他們深入農區和牧區。這一走,他就走了17個縣,畫了一批人物和風景的速寫。

一晃七八個月過去,他迷上了西藏,覺得那里的山川田野很有氣勢,藏族同胞的形象非常入畫,這些對一個剛剛開了眼界的年輕畫家來說是彌足珍貴的。所以,他決定留在西藏。開始辦手續,黑龍江生產建設兵團的領導一看,這個小伙子要去的是一個比東北更艱苦的地方,就同意了。1975年,韓書力正式調入西藏展覽館,做了一個普普通通的美工。

那時候,拉薩流行的也是藍色和綠色,整個拉薩見不到幾個穿藏裝的人。偶爾趕上節慶,街上走動著穿民族服裝的藏族同胞,他就跟在人家后面到處溜達,要求給人家畫個素描寫生。他甚至愿意把本來就不夠吃的午飯分給“模特”一半。如此,再加上扎實的美術功底,韓書力的畫很快就在西藏美術界冒了出來。

上世紀80年代,韓書力回到中央美術學院進修,這次離開西藏讓他有了一次遠距離觀察和思考的機會。這次的思考包含兩重意思,一是對自己的思考——究竟是留在北京教書,還是重新回到西藏去。另一個思考則是關于西藏美術發展的,在系統學習了中國美術史和世界美術史課程后,他開始琢磨——西藏美術、西藏傳統繪畫、雕塑藝術在中國美術長河里處于什么位置,在世界美術長河中又處于什么位置。對西藏藝術的興趣逐漸壓倒了對自己未來的設計,其實,他也隱隱覺得,在西藏這塊土地上自己多少可以做點事情。

1983年,韓書力回到拉薩擔任西藏美協秘書長,他想在全藏范圍內開展田野考察,對西藏民間藝術進行全面系統的梳理。這一想法最終變成了1985年在中國美術館舉行的西藏民間雕刻展,這次展覽也是慶祝西藏自治區成立20周年的一次獻禮展。為了籌備展覽,他帶著四五個人租了一輛車跑遍了西藏,包括當時罕有人至的阿里地區。在古格王朝遺址,很多只在典籍上出現過的雕刻、壁畫活生生地呈現在眼前;從藏民家里收集的石雕、木雕、泥雕和金銅雕塑等,更是讓大家對西藏民間雕刻藝術有了直觀的認知。這次進京展覽在美術界引起了較大反響,后來上海人民美術出版社將其結集出版為《西藏藝術畫冊》,包含繪畫集、雕刻集和民間藝術集。整個美術界對西藏民間藝術的認識提高到一個新的高度,這些提升體現在宗教、文化、審美、人文等各個層面。

漢藏文化的碰撞:善取不如善舍

在西藏大范圍考察的這段時間,也對韓書力日后的藝術創作產生了很大影響。那些原始生動的素材在他的大腦里揮之不去,逼迫他一遍遍反芻、吸收、借鑒、沉淀、升華,最終在畫布上得到呈現。這些也基本構成了他早期創作的布面重彩的主要題材和藝術風格。1988年,他在巴黎和臺北舉辦個展,展覽了30多幅布面重彩,作品在藝術形式上主要借鑒了唐卡的一些元素。回想起那段經歷,他將上世紀80年代定義為考察和吸收的階段,用他自己的話說,有生吞活剝,也有變成自己血肉的東西,但總體來說,大半作品在他今天看來還比較幼稚。

他更看重的是之后的10年,《喜馬拉雅》《佛之戒》《香格里拉》等作品都是在那段時間創作完成的。隨著人生閱歷的豐富,韓書力開始對西藏的傳統文化藝術、藏民族的宗教信仰、社會價值取向、人生終極目標等有了更深入的觸摸和感悟。他笑稱,自己從一個“外來戶”開始向藏人轉變。表現在創作上,進入了一個比較成熟、自信的階段,在畫什么和怎么畫上開始有新的想法。所以,那個時期他的作品已經不再是簡單的畫藏民背水、磕長頭這些場景,不再滿足于花花綠綠的色彩運用,他嘗試著淡化這些屬于西藏文化的標識符號,更關注西藏人的真善美,他們虔誠樸素的自然觀、宗教觀、人生觀等,這些在他看來更接近西藏文化的本質部分。他說,“創作其實是一個不斷修正的過程,看書、展覽、出訪、反饋,都會影響一個有感覺、有敏感度的畫家,折射到他的作品中,會有意無意修正他的創作。我不再像無頭蒼蠅一樣到處亂竄,知道了自己的局限性,也更清楚自己應該表現什么以及如何表現這些題材。這也使我獲得了幸福感和滿足感。想到并且能做到,就是一種幸福。”

2000年之后,他逐漸明晰了這樣一個觀念——善取不如善舍。在博雜的吸納之后,他意識到做減法對個人創作更有意義,也更耗費氣力。這句話被刻在印章上,落在他許多畫的題款處。瑪尼石刻、寺院經版、民間石刻以另一種形式表現在他的藝術實驗里,從材料到手法,他跳脫、掙扎出既有的框框,創作出一批自由散淡的畫作。

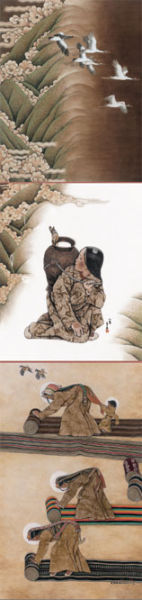

2013年9月,“韓書力進藏40年繪畫展”在北京中國美術館開展,展覽共展出畫家創作的90余幅作品。其中有上世紀70年代創作的中國畫《毛主席派人來》,有獲得全國美展金質獎的連環畫《邦錦美朵》(選頁),有黑底藏紙宣紙水墨系列作品,也有畫家幾十年間不曾間斷的織錦貼繪作品,以及脫胎于藏地唐卡繪畫的西藏布面重彩繪畫。這些作品充溢著哲理思辨、對現實生活的深入體認和獨具個性特征的審美表現。而這些,韓書力認為都是緣于漢藏兩種文化的交匯與碰撞,這使他具有了單一文化背景下的藝術家難以具有的眼光,從而形成了獨特的藝術品格。

西藏畫派的領軍人物

這時的韓書力已經被看作是西藏畫派的領軍人物了,在他的指導幫助下,西藏地區涌現出巴馬扎西、阿旺扎巴、拉巴次仁、德珍等一批優秀的中青年畫家,他們頻頻在國內外舉辦個展,與西藏繪畫藝術一起為世界所接納和熟知。至今,許多藏族畫家都還記得他們首次在新加坡亮相的情景。在那次西藏當代藝術展上,他們的許多畫作第一次與新加坡觀眾見面,西藏當代藝術樣式、當代繪畫風貌原原本本得到呈現,引起轟動。類似的事情不勝枚舉,韓書力說,自己只是為他們鋪鋪路、搭搭橋罷了。正因如此,2011年西藏和平解放60年時,韓書力被評選為60位感動西藏人物之一。此后,中國美協對他堅守西藏40年,為西藏美術事業、文化事業的發展與傳播所作出的貢獻,給予高度贊揚,并在全國美術界進行表彰。

我問,你都為他們做了什么?他擺擺手說,我們是互幫互學啊,與其說他們是我的學生,倒不如說是朋友。于是,他岔開話題開始講與西藏有關的故事,物質的貧窮、精神的富足、信仰的篤定……這些品格打動了他,于是,希望有更多人了解這片土地上人民的品格、藝術的才華、燦爛的文化。

韓書力的周邊聚攏起一撥又一撥喜歡藝術的藏族同胞,他們交流對繪畫對文化對藝術的看法,也探討宗教觀、人生觀和價值觀。他糾正這些年輕人的有偏頗的看法,有時候會被反駁,他聆聽,然后進一步闡釋,直到彼此能接納。他一直覺得,這是一個互相吸引、提升的過程,據他自己說,到目前為止他的藏語都不過關,正是在這些朋友的幫助下才得以同許多藏民和高僧大德進行交流。

這五六年,韓書力自己的創作開始減少,他把更多精力放到了發展西藏當代繪畫藝術上。他敏銳地察覺到,新崛起的這些西藏年輕畫家已經逐漸走出“神本主義”的框架,開始向“人本主義”轉身,而這對西藏繪畫藝術來說,恰恰是極為寶貴并且富有當代性的一點。所以,他愿意在這方面花費更多的時間和精力。

同時,他又帶領藏族藝術家開始創作百幅新唐卡,探索如何用唐卡這種古老的藝術形式表現新的主題。當然,他比任何人都更警惕概念化、宣講化的創作傾向,“唯唐”、“唯美”、“唯新”是一開始就定下的基調和原則,保證藝術品質比任何問題都更重要。眼下,這個浩大的工程還差7張就要完成,這也是整個西藏地區唐卡藝術家藝術功力的一次集中展現。他覺得,在這個年紀做這樣的事情比自己從事創作更有價值。

這種比較也是西藏生活帶給他的啟迪。進入藏地的40年,在那樣極端、惡劣的自然環境中,人總會不時地思考,怎樣利用時間和生命才是最有效、最有意義的。他在這片土地上領悟最深的一點,便是人生無常。年輕時候,總覺得自己有大把大把的時間,隨著年歲漸長,才明白能在一輩子里干的事兒實在太少,值得回味的事兒就更少之又少。他常問自己,來這個高寒缺氧的地方到底是為了什么?這個問題促使他有計劃性地安排、使用時間,擯棄無謂的干擾和困惑,讓有限的時間變得豐厚。

或許,用他自己在文集《西藏走筆四十年》的自序中寫到的一段話來概括是妥當的,他寫道,“我不是記者,我只能算是近40年西藏歷史進程的經歷者與見證者;我不是作家,我只是以美術從業人的眼光來認知與判斷西藏文化;我不是西藏人,我只是自愿加盟并最后成為西藏文化之旅的一分子。”

一片葉子搭著一陣風無意間飛入藏地,誰也未曾料想,多年之后,這里竟會生長出這么多蓬蓬勃勃的新葉。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室