一滴水匯入大海(張稚丹)

http://www.donkey-robot.com 2014年01月15日08:50 來源:人民日報海外版 張稚丹

重大革命歷史題材影視是中國近30年發展出的一種特有的藝術樣式與類型,不僅中國過去沒有,世界其他國家也沒有。

它有兩個關鍵詞:重大革命歷史事件、重要人物(老一輩無產階級革命家,上世紀90年代被擴展到政治局常委一級)。多年來,它承擔著主流意識形態的建構、國家形象的塑造等文化責任,逐漸形成了自己的特征。但成熟的同時,也出現了程式化的傾向,相同的歷史事件,相同的表現方式(如喊口號游行的學生),缺乏新的認識和視角;在人物形象塑造上高大全,戲劇性弱、缺少魅力,眾領袖動不動就哈哈大笑,使年輕一代產生排斥心理,影響了這類主流影視的價值和作用。

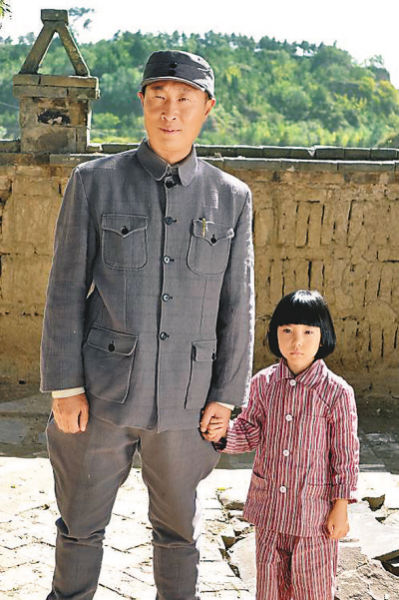

剛剛看過的電視連續劇《聶榮臻》,卻帶來一次奇特的觀看體驗,很多時刻,你會因情感沖擊而流淚,情緒被清洗得純凈。

人物傳記片很容易漂浮在歷史背景和真實生活質地之上。因為篇幅有限,而偉大人物的人生內容往往很多,描述人物就難以兼顧對時代背景的描摹。《聶榮臻》詳略得當,著力描寫了聶榮臻紅軍、主政晉察冀根據地和主持兩彈一星三個輝煌時期,盡力準確描繪當時的氛圍,用色彩鮮明的人物群像和全新細節鋪墊厚重的歷史質地,塑造了一個務實沉穩、充滿人情人性的革命者,仿佛一滴水匯入大海般走進革命,讓讀者帶著感情重新領略中國革命史的宏大與悲壯。

初看有些隔膜抵觸,甚至拿今天的觀念代入:不好好讀書,參與燒日貨,對嗎?就像前不久燒掉中國人購買的日本牌子汽車。跟不富裕的爹媽要300大洋出國,這和現在不懂得父母辛苦的孩子有區別嗎?但看到年少倔強的聶榮臻向沉默寡言又深信他的父親直挺挺跪下,忽然體會到這種純中國傳統禮儀中飽含的強烈情感內核。

之后是在法國受到的歧視,表面文明之下的凌辱,作為一個黃皮膚的中國人,忍不住感同身受,理解到當年赴法勤工儉學的革命前輩是何等的辛酸不易,聶榮臻的形象變得鮮活,被觀眾接受。

在一系列革命歷史事件中,聶榮臻始終被放置在矛盾糾葛之中,和黨在鐵血中一起成長。他秉承務實的態度,和李立三激烈爭執,希望減少同志的犧牲;廣州起義,蘇聯顧問認為不堅持到底就是缺乏革命意志,遍地尸身枕藉,都是永遠站不起來的同志。他支持葉挺承擔起義失敗的責任下令撤退,保存有限的革命力量。革命,也在這一次次的失敗中尋找正確的道路。

你會無數次被人民所感動:態度生硬的黃秀文背起重病的周恩來沖進暴雨去就醫;交通員的兒子似乎很敵視給他們家帶來危險的聶榮臻,但也是他,打著傘在天臺守夜;交通員夫婦面對即將沖進來的敵人,飲藥自盡;將日本遺孤送還日軍的農民拒絕了金錢:“我想要不打仗,你給得了嗎?”我們有多么好的人民啊,又是多少人的默默犧牲才成就了革命的成功和偉大人物的業績!

毋庸諱言,這部劇也有瑕疵,比如領導人宣誓、眾領導在黃土高原遠眺等場景仍帶有臉譜化和程式化,和劇中親切自然的生活化風格不和諧,而飾演毛澤東和周恩來的演員眼神都有些恍惚。

聶榮臻的經歷是豐富的(法國留學、蘇聯軍事訓練、黃埔軍校任職),又是單一的,自從參加紅軍他就再也沒有離開。主演林永健經歷了聶力(聶榮臻女兒)從懷疑到滿意的過程,因為他走進人物內心,演繹出聶榮臻的人格魅力——對信仰忠誠、實事求是,既是元帥,又是忠厚長者,征服了觀眾。據制片人孫毅安透露,《聶榮臻》第一天播出居全國衛視第四,第二天第三,第三天是第二,最后一周是同期收視率第一,央視的收視率是全國排名第一,可見重大革命歷史題材影視還是大有可為的。

返回目錄 放大縮小全文復制 上一篇 下一篇

重大革命歷史題材影視是中國近30年發展出的一種特有的藝術樣式與類型,不僅中國過去沒有,世界其他國家也沒有。

它有兩個關鍵詞:重大革命歷史事件、重要人物(老一輩無產階級革命家,上世紀90年代被擴展到政治局常委一級)。多年來,它承擔著主流意識形態的建構、國家形象的塑造等文化責任,逐漸形成了自己的特征。但成熟的同時,也出現了程式化的傾向,相同的歷史事件,相同的表現方式(如喊口號游行的學生),缺乏新的認識和視角;在人物形象塑造上高大全,戲劇性弱、缺少魅力,眾領袖動不動就哈哈大笑,使年輕一代產生排斥心理,影響了這類主流影視的價值和作用。

剛剛看過的電視連續劇《聶榮臻》,卻帶來一次奇特的觀看體驗,很多時刻,你會因情感沖擊而流淚,情緒被清洗得純凈。

人物傳記片很容易漂浮在歷史背景和真實生活質地之上。因為篇幅有限,而偉大人物的人生內容往往很多,描述人物就難以兼顧對時代背景的描摹。《聶榮臻》詳略得當,著力描寫了聶榮臻紅軍、主政晉察冀根據地和主持兩彈一星三個輝煌時期,盡力準確描繪當時的氛圍,用色彩鮮明的人物群像和全新細節鋪墊厚重的歷史質地,塑造了一個務實沉穩、充滿人情人性的革命者,仿佛一滴水匯入大海般走進革命,讓讀者帶著感情重新領略中國革命史的宏大與悲壯。

初看有些隔膜抵觸,甚至拿今天的觀念代入:不好好讀書,參與燒日貨,對嗎?就像前不久燒掉中國人購買的日本牌子汽車。跟不富裕的爹媽要300大洋出國,這和現在不懂得父母辛苦的孩子有區別嗎?但看到年少倔強的聶榮臻向沉默寡言又深信他的父親直挺挺跪下,忽然體會到這種純中國傳統禮儀中飽含的強烈情感內核。

之后是在法國受到的歧視,表面文明之下的凌辱,作為一個黃皮膚的中國人,忍不住感同身受,理解到當年赴法勤工儉學的革命前輩是何等的辛酸不易,聶榮臻的形象變得鮮活,被觀眾接受。

在一系列革命歷史事件中,聶榮臻始終被放置在矛盾糾葛之中,和黨在鐵血中一起成長。他秉承務實的態度,和李立三激烈爭執,希望減少同志的犧牲;廣州起義,蘇聯顧問認為不堅持到底就是缺乏革命意志,遍地尸身枕藉,都是永遠站不起來的同志。他支持葉挺承擔起義失敗的責任下令撤退,保存有限的革命力量。革命,也在這一次次的失敗中尋找正確的道路。

你會無數次被人民所感動:態度生硬的黃秀文背起重病的周恩來沖進暴雨去就醫;交通員的兒子似乎很敵視給他們家帶來危險的聶榮臻,但也是他,打著傘在天臺守夜;交通員夫婦面對即將沖進來的敵人,飲藥自盡;將日本遺孤送還日軍的農民拒絕了金錢:“我想要不打仗,你給得了嗎?”我們有多么好的人民啊,又是多少人的默默犧牲才成就了革命的成功和偉大人物的業績!

毋庸諱言,這部劇也有瑕疵,比如領導人宣誓、眾領導在黃土高原遠眺等場景仍帶有臉譜化和程式化,和劇中親切自然的生活化風格不和諧,而飾演毛澤東和周恩來的演員眼神都有些恍惚。

聶榮臻的經歷是豐富的(法國留學、蘇聯軍事訓練、黃埔軍校任職),又是單一的,自從參加紅軍他就再也沒有離開。主演林永健經歷了聶力(聶榮臻女兒)從懷疑到滿意的過程,因為他走進人物內心,演繹出聶榮臻的人格魅力——對信仰忠誠、實事求是,既是元帥,又是忠厚長者,征服了觀眾。據制片人孫毅安透露,《聶榮臻》第一天播出居全國衛視第四,第二天第三,第三天是第二,最后一周是同期收視率第一,央視的收視率是全國排名第一,可見重大革命歷史題材影視還是大有可為的。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室