中國作家網(wǎng)>> 美術 >> 作品 >> 藝苑 >> 正文

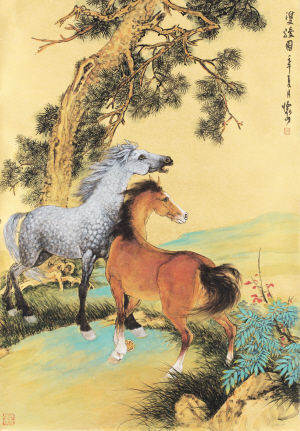

雙駿圖

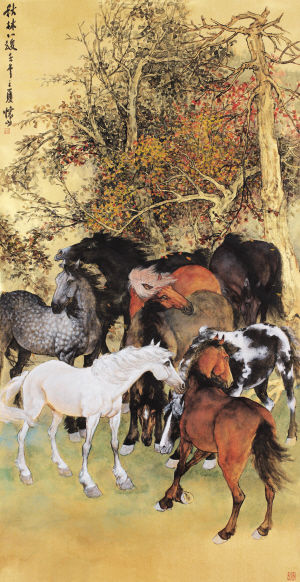

雙駿圖 秋林八駿

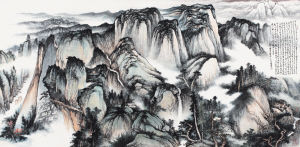

秋林八駿 詩意山水圖

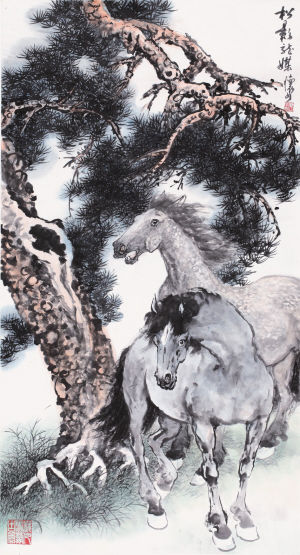

詩意山水圖 松影龍媒

松影龍媒近來,得覽劉懷山先生畫冊兩帙,細讀罷,深有感觸。我之前對劉懷山其人其畫不得而知,未免孤陋寡聞,但于此方知,劉懷山沉潛已久,可謂“三年不鳴,又三年”,比起現(xiàn)在喧囂、浮躁,率爾操觚便大肆鼓吹者之流,相去何以道里計。

劉懷山出名很早,上世紀七十年代末期,他就與陸儼少、李苦禪、黃胄、何海霞、孫其峰、張辛稼、宋吟可、謝瑞階,以及王子武、郭怡宗、霍春陽等人入文化部中國畫創(chuàng)作組。由此,他悟知自己的畫乃“形生于筆、筆勝于墨、骨法僵而韻致少”,遂痛下決心,上追古法,回歸傳統(tǒng)。“始知師古人、師造化、法心源必統(tǒng)攝于一,然后根基固而淵源深,心目開張,而后面目自出矣。”有此領悟與見識,劉懷山才能不顧時風,真是“亂花不迷眼,鼓吹不動心”。他繼承與發(fā)揚傳統(tǒng)之信心未曾動搖。大概也正是有此信心,劉懷山才能安于沉潛,而與當時一班“玩構成、玩抽象、玩變形、玩觀念,潑灑涂刷,粗制濫造”者無爭。

劉懷山之畫作幾乎是山水、花鳥、人物等無所不包。其畫與提拔之書法皆得勁爽之趣。追步宋元古意之外,亦兼容近百年來南北諸賢之風,然并不隨附時流。其畫塞外風情,不學黃胄皮毛,而更趨收束;畫仕女,不學抱石皮毛,而趨沉厚;畫古人,不學大千皮毛,而更趨質樸;畫馬不學徐氏皮毛;畫鷹不學李氏皮毛。其山水最為成熟,有北派之質,又得南派之韻。讀劉懷山作品,頗可見其典守衍續(xù)之功,起衰拯溺之意,雅氣之心,歷歷可鑒焉。其于用筆之道,悟得李可染所謂“慢”字與董壽平所謂“壓”字,可知其靜參筆墨三昧,能著意于力透紙背,這亦可成其堅守傳統(tǒng)之定力。

當劉懷山“柔翰在手,以興遄飛之時”,能“胸襟豁達,了無塵滓”,于是就有了他“不恨古人吾不見”,但“恨古人不見吾”之慨。有此氣概,則不必擔心他的風格與創(chuàng)新,他自己所向往的“面貌自出”之境,也已漸得端倪,這大概正是他復出的意義吧!

今日畫壇,傳統(tǒng)一路被越來越多的人重視,他們看到了傳統(tǒng)不死的盎然生機,又因性之所近,便更加自覺地向傳統(tǒng)靠攏。急功近利以及好談創(chuàng)新與個性者,大可不必為此杞人憂天,當代人慕古學傳統(tǒng),斷不會拘泥于古,時代特色本來就在,滌凈之還來不及,又去追求何來?

“復古”之謂,在每一個時代中,當時風卑下柔靡,往往是去腐生肌的特效藥。所謂“筆墨當隨時代”原是消極無奈之說,筆墨能超越時代、引領時代而不是跟隨時代,方為藝術者所向往與追求的。

劉懷山推崇傅抱石所稱中國畫之原則,他又嵌入“文人畫”三字以概括之,即“文”學的修養(yǎng)、高尚的“人”格和“畫”家的技巧。可知他心所向往,取法乎上。

“人書俱老”之規(guī)律,則大可期待此后劉懷山藝術的境界:追尋古趣而不隨時代,這樣才能超越時代。

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學術論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡工作室