電視綜藝節目“引進熱”的冷思考(楊 君 陳惠君)

http://www.donkey-robot.com 2013年12月12日09:51 來源:光明日報 楊 君 陳惠君

CFP

CFP從年初的《我是歌手》到年中的《中國好聲音》第二季,再到當下熱播的《爸爸去哪兒》,這些當紅的電視綜藝節目不僅贏得了高收視、高收入,還在一段時間內迅速成為全民討論的社會話題。然而,熱鬧喧嘩的背后,難以忽視一個尷尬的事實:這些“大火”的節目,基本都是由海外引進,本土原創的十分罕見。國內電視臺為何熱衷于海外引進?我國原創電視節目與引進節目的差距何在?“引進熱”能否轉變為“輸出潮”?

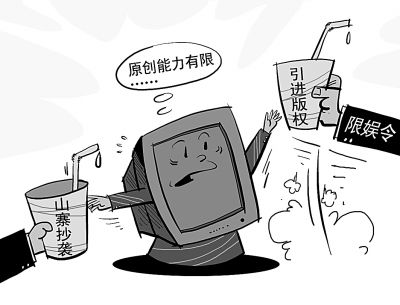

從“山寨”到“引進”,折射的是創作的惰性

若問當下哪個電視節目最火,湖南衛視推出的明星真人秀節目《爸爸去哪兒》無疑是最有力的競爭者。節目自播出以來,憑借“小清新”的風格和“治愈系”的內容迅速走紅,一直雄踞同時段收視榜首。然而,這檔俘獲大批中國觀眾的電視節目卻是地道的“外國血統”,其原版模式購自韓國MBC電視臺的《爸爸!我們去哪兒?》。

這只是近年來我國電視熒屏“引進熱”的一個縮影。今年暑期檔,我國衛視平臺出現了13檔音樂選秀類節目同步播出的熱鬧場面,它們大多出自國外電視節目的模式引進,2013年因此被稱為“海外綜藝節目模式引進井噴之年”。

其實,我國電視綜藝節目向海外節目借鑒的風氣由來已久。我國早期電視綜藝節目便以模仿為主,婚戀交友型節目鼻祖《玫瑰之約》模仿臺灣《非常男女》,中央電視臺《開心辭典》模仿英國《百萬富翁》。這些模仿的節目大多“依葫蘆畫瓢”,不涉及產權交易,以單方面的節目元素借鑒為主。

中國社科院新聞與傳播研究所副研究員張建珍在接受采訪時說,以前的中國電視綜藝節目領域模仿風氣重,版權意識差,幾年前,當BBC向中國電視界兜售節目創意時,模式引進并未受到追捧。但隨著知識產權保護意識的增強和一系列版權糾紛后電視臺對模式節目的逐漸認可,引進模式節目才流行起來。

從“山寨”到買模式版權的變化,不少業內人士將這看做是中國電視在“補課”。東方衛視《中國夢之聲》總導演王磊卿坦言,“山寨”可以學到表面的東西,卻做不到精髓。電視產業化最核心的一點是,分工的精細化和流程的細致化,這恰是中國電視綜藝節目的弱項。模式引進,不只包括名稱和節目模式,還包括節目制作流程的每一個細節,這就“強迫”中國電視制作從各個環節彌補不足,從作坊式走向工業化流水線。“我們花了幾年時間,走了國外十幾年走的路。”《中國好聲音》宣傳總監陸偉如是說。

然而,持續升溫的“模式引進熱”卻帶來不少擔憂。陸偉表示,真正有影響力的好模式快被買光了,又不會每年產出很多,中國電視需要考慮,一旦“洋模式”后繼乏力,該如何應對。更大的隱患在于,對模式的跟風正加劇中國電視產業的惰性,消減原創動力和能力,今年13檔音樂選秀節目混戰熒屏就是一個縮影。在這種環境下,將眼光僅盯向海外成熟節目模式,無異于飲鴆止渴。

一哄而起的跟風抄襲之后,是一片原創能力的蒼白

一位資深電視從業人員表示,2010年到2012年,僅有《中國達人秀》《中國好聲音》《我是歌手》等少數節目賺到錢。引進10檔節目最多火1檔,大多數成了“炮灰”。

連續兩季的《中國好聲音》是海外模式引進類節目的佼佼者,第二季總決賽10條15秒廣告累計吸金3242萬元,意味著一眨眼就是300多萬元的收入,再度刷新國內綜藝節目創收紀錄。東方衛視的《中國夢之聲》也取得不錯的成績,平均收視率達到1.646,冠名費接近億元。

幾檔“明星節目”的火爆,是否意味著模式引進類節目能百戰百勝?答案似乎并不確定。東方衛視推出的《我心唱響》引自荷蘭節目《Sing It》,收視一般,廣告贊助也跟不上,兩季的合同到期后即遭停播。這只是大量在電視熒屏競爭中鎩羽而歸的引進類節目的“冰山一角”。

好模式不一定是好節目,引進模式節目的成活率維持在較低水平。陸偉認為,這與國內電視臺制作理念滯后、制作能力跟不上,導致好創意難以執行到位、引進模式本土化水平低不無關系。模式就像一條生產流水線,買了更先進、更好的流水線,但能否生產出更好的產品,取決于投入什么樣的原料,這就包括創意、情感共鳴、個性展現等,不是僅僅引進節目模式、生搬硬套就可以的。

世熙傳媒副總裁羅明表示,模式節目生命力短暫與當前中國電視市場環境密切相關。他分析說,中國電視市場是全球獨一無二的,電視臺眾多,競爭激烈,而知識產權保護體系不完善,版權意識淡薄,跟風抄襲現象嚴重,各電視臺不得不竭澤而漁。例如,為搶占選手資源,《中國達人秀》一年做兩季,而原版一年最多做一季。這導致在國外能做個十年八年的模式,在中國只做兩三年,就快速進入衰退期。眾多同質化節目,也使得觀眾很容易審美疲勞。

成功率不高的模式引進類節目為何仍引來各電視臺爭相熱捧?酷6網CEO杜昉認為,缺乏人才、制作不夠專業也是導致中國綜藝節目被迫依賴海外引進的重要原因。由于節目更新太快,很少能形成專業類型制作團隊,比如國外做真人秀、脫口秀等都有相應的專業團隊,但國內很可能領導一派任務馬上就干,一說更換立刻轉型,很難在一個領域里做深、做透,也限制了創新能力的提升。

綜藝節目何時進入原創時代?

目前全球模式節目交易市場總額高達200億元,并以每年30%以上的幅度增長。在這個巨大的市場中,70%以上的節目都來自歐洲國家,中國則基本處于模式節目輸入國地位,輸出量少之又少。

羅明分析說,在當前中國電視產業發展階段,即使有一些獨創的節目,也沒人將它總結成一部制作寶典,向海外銷售。比如《快樂大本營》《天天向上》等運作成熟的節目,若要節目制作人員編出一本幾百頁的制作手冊,他們編不出來,這與國內外電視節目的制作模式有關。在制作過程中,中國的制作團隊對很多東西沒有留底。而外國人一開始就按照工業化生產流程做,所有東西都有存檔,逐漸積累,最后總結成一本寶典來銷售。這種制作方式值得我們學習。

提高原創能力,將“中國制造”的電視節目輸送到世界市場,是中國電視從業者需要思考的命題。

事實上,一些有實力的電視臺對引進模式節目的追捧有所降溫,紛紛力推原創節目的研發生產。上海廣播電視臺建立了從總臺到衛視頻道的三級節目研發體系,設置了上億元的原創節目研發推廣資金。湖南衛視、江蘇衛視也已形成每年兩次向全臺征集節目研發方案的常態機制,浙江衛視成立了戰略發展中心模式研發部,匯聚全臺最精干的力量專注研發原創節目。

談到中國電視綜藝節目未來的發展方向,王磊卿分析說,現在一步走到全靠原創的階段,為時尚早。經歷購買模式階段后,中國電視人很可能將和國外模式公司進行緊密合作,創作出具有自主版權利益的好的節目模式,進而擁有完全原創模式,并走向世界市場。

中國傳媒大學教授胡智鋒表示,對于海外電視節目引進,我們不必恐懼,但必須警醒;對于本土電視節目原創,我們不必妄自菲薄,但絕不能妄自尊大。要將引進與原創相統一,將學習與改造相結合,堅持文化自信和文化自覺,適度引進、科學引進、合理引進,從而生產創作出既有全球視野又有民族情懷,既有先進理念又有本土特色的高智慧含量、高藝術水準的電視節目。(本報記者 楊 君 本報通訊員 陳惠君)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室