中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 人物 >> 正文

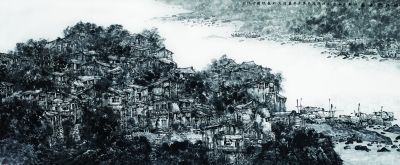

《隔江聽雨圖》 360×146厘米 2010年

《隔江聽雨圖》 360×146厘米 2010年 《綠樹連村處》 136×68厘米 2012年

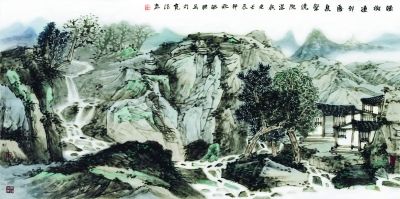

《綠樹連村處》 136×68厘米 2012年 《云上松杪》 136×68厘米 2013年

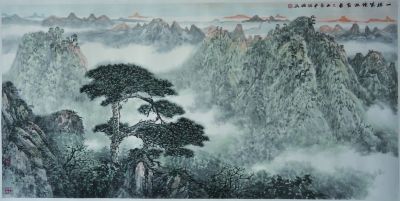

《云上松杪》 136×68厘米 2013年 《一抹云霞迎遠客》 130×68厘米 2009年

《一抹云霞迎遠客》 130×68厘米 2009年 《云橫雄峰圖》(北京市政府收藏) 950×410厘米 2012年

《云橫雄峰圖》(北京市政府收藏) 950×410厘米 2012年藝術簡介

程振國

山東臨朐人,1946年2月出生。師從梁樹年、郭北巒、白雪石專攻山水;師從孫誦昭專攻書法;師從林乃干專攻素描。現任中國美術家協會理事、北京美術家協會顧問、北京美術家協會原副主席、中國畫學會理事、中國友聯畫院畫家。作品曾多次參加國內外展覽,在中國美術館、國家畫院美術館、北京畫院美術館、當代美術館、榮寶齋、蘭州秋田美術館舉辦個展和聯展。在美國洛杉磯、舊金山、新加坡、日本舉辦個人展和聯展,并出版多部畫集。

前不久,筆者以《厚積薄發的力量》為題,寫了一篇介紹山水畫家程振國的文章,從而對他的山水畫藝術有了更深層面的了解。許多圈外人士過去只知其畫不知其人,今日有幸能夠與之靜心長談。

程振國擁有心如止水的平靜心態,當今社會的浮躁之氣對他好像沒有絲毫影響,他依舊數十年如一日默默地潑寫著繽紛的世界。他的作品直觀地讓觀眾感受到“靜”和“凈”的特點。在北京同時代的畫家中,他的功力、能力、悟性是公認的出色,論起畫品、人品,用個時髦的詞叫“德藝雙馨”。他有著開闊的眼界,加上那大氣強勁的用筆,以及對鴻篇巨制游刃有余的把握經驗,我們有理由相信他是獲得突破性成功的那類畫家。

做為中國畫家,程振國現處的年齡段可以說正進入藝術成熟期和收獲期,所以衷心企盼,他能以此為契機,以他一貫的執著和勤奮再越高峰,再創佳作,為祖國山河立傳。

彭利銘:在這之前,我曾幾次寫過介紹您的文章,但總是站在某一點或某一個方面上,以前也看過幾次您的畫展和聯展。數年來,您給觀眾的印象是繪畫的表現手法比較廣泛,同時您具有很深厚的傳統功力和駕馭筆墨的能力,又能表現出很強的現代意識和品位,總體風格總是在變化中發展。但您為什么不像其他有些成名畫家那樣去建立一個您固定系統模式的風格呢?

程振國:中國山水畫是在嚴格的規律運行中發展起來的,但是規律之中卻蘊藏著無限自由的發揮空間,如何把握住這無限的空間,是依據畫家本身的經歷、學養以及努力來決定。規律在運行的過程中往往產生規范,規范的標準是難以界定的,不同時代的審美意識代表著不同取向。我認為,繪畫的標準規范實際上是約法自身的限制,應當將標準、規范視為規律,規律本身更具寬泛探索的發展空間,從中可以尋得更為符合自身意識的標準和規范。

老子曰:“道,可道,非常道”,天地萬物的生與滅都有其自然規律,任何事物都不是永恒不變,永恒不變是不可能獨立存在的。我認為學習任何知識都有其雙重性,有縱的一面,也有橫的一面,任何的偏見都有礙于自身的發展。學習中國畫歷來注重傳統的理解,可謂仁者見仁、智者見智。學習中國畫應針對于每一個歷史時期,從總體發展、畫家個人發展以及對后期影響等角度進行深入研究、分析。每一個歷史時期有著不同的思維方式和表現手法,傳統在其中被延續并得以發展。

作為畫家,尤其是在改革開放的年代,人們的視野更加開闊,多元的思維方式對藝術的發展有著極大的益處。而對前人的認識研究只停滯在畫跡方面是狹隘的,必須深入到意識層面去探求其思維方式,派生出如何用現代人的意識思考符合當今社會的藝術語言。這一循序漸進的艱苦過程,需要畫家付出極大的努力,積累多方面的知識、修養,加之功力,站在這一高度再認識大自然,理解大自然,從中可以感悟到無窮無盡富有靈性的圖式,或雄渾曠達、或恬淡靜穆、或勁峭奇峻、或空靈飄渺。從中便可引伸到風格問題和廣泛的追求和探索,也就是說個人的風格并非是刻意追求的,只可理解為厚積之后的自然流露,水到渠成而已。

彭利銘:中國畫通過筆墨來塑造形象,可以說筆墨是至關重要的媒介,面對多元時代的今天,有一部分人對傳統持有懷疑態度,你是如何看待這個問題的?

程振國:中國畫獨特的筆墨表現形式從來就沒有失去它的價值,富有情緒的點線支撐著中國畫造型的思維法則。歷代畫家通過實踐經驗的積累總結出一整套理論體系,對每一種表現形式的運用都充分理性化,其獨立性、完整性都代表著中華民族思想的文化取向。在這一運動過程中無不為這一形象的形成注入情感,同時不無不為理法而約束。

畫家對中國畫的理解,應當將傳統的延續發展模式提到層面上來研究。首先要研習中國畫的理論法則,其次是筆墨表現形式的認知與把握,這就需要畫家在艱辛而漫長的藝術勞動中所取得。畫家的一筆一墨向人們述說著心靈深處對自然狀物認知的情感,并且洋溢著唯美和愉悅。畫家對原自然狀物的觀察,必須站在不同常人的視角下,尋找更符合人性化的元素。中國畫是注重“意”和“境”的,尤其強調其審美形式中文化內涵的注入,并用中國畫特有的筆墨表現形式將其充分發揮到極致。在中國畫依賴點線來塑造形態的過程中,并非漫無目的地運用組合與排列來對自然形態逼真地刻畫,應當用心對照大自然,讓情感充分地注入,經過取舍、分解、重新組合到意象中去形成新的載體,從中體驗“意”和“境”的語言模式,抒發自我心靈創造的圖式。

彭利銘:很多評論家認為您的作品有詩一般的意境,流露出亦詩亦畫的內涵,令欣賞者神往陶醉,所以我想請您談談如何看待詩與畫之間的關系?

程振國:詩歌藝術與繪畫有著密不可分的關系,它們用不同的表現形式震撼人們心靈而產生共鳴,在中華民族文明史中二者有著等同的地位。我們可以讀到最早的詩是《詩經》,發展到唐代,詩歌藝術已臻巔峰。唐代詩歌藝術在中國歷史上有著特殊的地位,它是現實主義、愛國主義、自然主義和民族精神的凝聚。詩能言志,從而顯示出博大的胸懷。同時唐代的書法繪畫亦隨之達到了很高境界和水平,蘇東坡論王維《藍田煙雨圖》云:“味摩詰之詩,詩中有畫。觀摩詰之畫,畫中有詩。”即是用不同的表現形式達到展示最深最美的意象。詩是運用抽象的文字所代表的意,經過起、承、轉、合、平仄、韻律的有機組合來塑造意象。繪畫是運用筆墨塑造不同形態的圖式來達到共同的目的——“幽情遠思,如睹異境”。繪畫中的造境,都飽含著率真的情和景,情景是審視大自然主觀情思的象征,取無窮之趣,營造胸中之丘壑,或峭巖絕壁、煙霞云霽,或層巒疊嶂、激流泉涌,皆可游、可觀、可居、可寫。

彭利銘:以上問題您談得很深入,可以看出您在創作之余,讀了很多書,更思考著很多哲理性問題。下面想請您談一談,畫家與社會的關系,也就是說畫家的創作是富有責任心的,畫家所留下的畫跡都會流向社會群體的各個層面,所以每一幅作品的創作要經過周密的思維過程直至運動于筆端而完成。而畫家在社會上人數相對極少,社會需要你們的存在,你們也需要社會的認可和尊重,您是如何看待這一切的呢?

程振國:孔夫子認為“德”是根本,“有德者必有言”,中華民族的傳統道德規范是“立德、立品、治心、修身”“純充于中者實,中充實者則發為文者輝光”,這是對社會具有高尚道德及責任心的闡述。畫家的藝術創作是脫離不了社會群體的,歷代的“入世與出世”說是在特定的歷史環境下而產生的人生觀。畫家應當對社會對人類具有極高的熱情和民族責任心,要有使命感,要講道德修養。畫家所表現的題材,用什么樣的筆墨語言述說內心世界,都必須依賴與社會的共融,即所謂“助人倫,成教化”的根本所在。

(本文作者系北京市文聯副主席、中國美術家協會理事、中國書法家協會理事、北京書法家協會副主席)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室