中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

蔣方舟:當代寫作已然疲倦

http://www.donkey-robot.com 2013年11月26日10:00 來源:文學報 鄭周明 作家蔣方舟

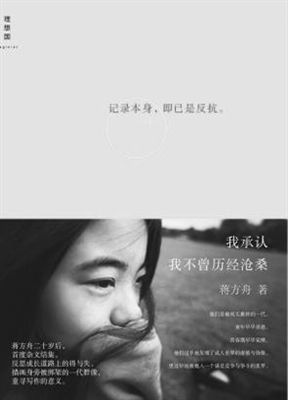

作家蔣方舟青年作家蔣方舟近期出版雜文集《我承認我不曾歷經滄桑》,這是她20歲后推出的第一部作品,也讓她一下子從“正常上下班的工作狀態”到了“整天上臺做自我反思和自我批評”的日子。

蔣方舟永遠比同齡人快那么幾步,自從九歲時出版了第一部散文集《打開天窗》開始,早早成名的光環和爭議就圍繞著她,而她也從不公開為自己辯護,只是很有規律地在每一個階段推出作品為自己的經歷作小結。當年困擾她的過于早熟、無法和同齡人處理好關系,以及外界誤解她是“破格”被清華錄取等等,這些事在如今看來她都不免有些許遺憾,也因此在《我承認我不曾歷經滄桑》中,她對童年使用了“審判”一詞,回看自己與身邊人的童年,厘清了許多成長時期的事件原委。談到寫作,無論是新聞寫作時面對的復雜現實,還是認為當下文學寫作已“無人接棒”,她都似乎在詮釋新書名字:我承認我不曾歷經滄桑。

蔣方舟:當代寫作已然疲倦

久不露面的蔣方舟近日忙得連軸轉,上午人還在北京,下午就到了南京。被朋友們戲稱總是幫人推薦新書成為“文藝站臺女”的她,近期出版雜文集《我承認我不曾歷經滄桑》,這是她20歲后推出的第一部作品,也讓她一下子從“正常上下班的工作狀態”到了“整天上臺做自我反思和自我批評”的日子。

在距離上一部書出版的四年時間里,蔣方舟進了清華讀書,再進了《新周刊》實習,而后寫下轟動一時的“檄文”《給清華大學的一封信》,最后畢業進了《新周刊》雜志社,成為國內最年輕的副主編……她永遠比同齡人快那么幾步,自從九歲時出版了第一部散文集《打開天窗》開始,早早成名的光環和爭議就圍繞著她,而她也從不公開為自己辯護,只是很有規律地在每一個階段推出作品為自己的經歷作小結。《我承認我不曾歷經滄桑》也是如此,收錄的大多是在《新周刊》上發表的文章,不同的是回過頭來再看,又有了新想法加注在后面,文章焦點如同她在微博上評議熱點一樣,冷看諾獎、電影《小時代》、余華《第七天》等等……憑著年輕銳氣與新聞工作拓寬的視野,挑戰起雜文寫作來絲毫不顯怯弱。

訪談中印象最深的,是新聞工作帶給蔣方舟的沉穩理性,還有“清華四年學習讓自己更有耐心和寬容”。當年困擾她的過于早熟、無法和同齡人處理好關系,以及外界誤解她是“破格”被清華錄取等等,這些事在如今看來她都不免有些許遺憾,也因此在書中,她對童年使用了“審判”一詞,回看自己與身邊人的童年,厘清了許多成長時期的事件原委。談到寫作,無論是新聞寫作時面對的復雜現實,還是認為當下文學寫作已“無人接棒”,她都似乎在詮釋新書名字:我承認我不曾歷經滄桑。

新作:同代人沒有凝聚的東西

記者:距離上一部作品《謠言的特點》過去了四年,正好也是你在清華求學、進入《新周刊》工作的四年,選擇這樣一個時間出了雜文集,是不是感覺終于可以和青春,那個“天才少女”作別了?

蔣方舟:完全告別是不可能的。比如在面對采訪的時候,大家還是會關心“少年成名”的經歷;講座的時候,面對大學生,他們好奇地依然是:“你是如何在一年的時間把數學成績提高將近一百分的?”所以,這種告別,更是對于自身的一種交代吧,本命年已過,不是青年了,不能以“青年”的標準要求自己———偶發幾句驚人之語,大家贊你“小小年紀如此敢言”,不能僅僅滿足于這種稱贊,要以更拿得出手的代表作示人。

記者:你對新書還感到緊張吧,聽你說常去豆瓣網看評價,還想給自己打五星啊。

蔣方舟:是的,很多年沒出書了,關鍵是很久沒有面對讀者了,他們的面目已經變得非常模糊。出書之后,他們的反應一下子非常直觀地出現在我面前,很緊張。

記者:新書名字是《我承認我不曾歷經滄桑》,感覺有種豁達承認和總結判斷的意味,我的理解是自己雖年少成名,有著一系列超出同齡的“光環”,但比起復雜歷史或者現實世界而言,這些不算什么,也需要更多勇氣去面對未知的。

蔣方舟:首先,這句話是總結自己,我一路順風順水,沒有什么挫折,也沒有什么打擊; 另一方面,這句話也是總結同代人的,沒有經歷什么大時代、大事件、大轉折、大歷史。也沒有什么標志性的事件去決定、去轉變一代人的共同情感。所以我們在歷史的存在感中,幾乎是缺席的一代人。“不曾歷經滄桑”也是對身邊人的概括。

記者:從年齡上說,你的確總是快出了那么幾步,外界也能感受到你成熟而努力地去應對去適應。你說“所有天才兒童都是對成人世界的獻媚”,但也許你就是擺脫不掉的,就是特殊的。會不會無奈后還是選擇性忽略?

蔣方舟:因為最近在做新書的宣傳,所以接受采訪、面對公眾、接觸讀者的頻率非常高。不停地去做自我剖析、自我表彰和自我批評。去分析自己在他人眼中的情況。然而,這樣的密集總結自我,并接受他人檢閱的時段是很少的,大概好幾年才有這么一次。大多數時候,我都在正常寫作、正常工作、正常生活,并不考慮自己到底是個什么形象、應該擺脫還是強化,基本上活到哪兒算哪兒。

記者:公眾人物,特別是文化圈的人,是不斷在給自己名字生產新的意義的。如果你愿意解釋這個符號,你感覺現在真實狀態是怎么樣的?

蔣方舟:想寫的東西越來越多、寫作沖動越來越強、時間越來越少、體力越來越差。

記者:到現在網上還能看到不少你的粉絲說,“我師承蔣方舟”、“她是小蔣方舟”,你書里卻有“審判童年”,對于喜歡追隨你的讀者,你很怕真的傳遞了一種人生模式給他們吧。

蔣方舟:我不敢介紹,怕一介紹就成了青年導師。我覺得不要害怕試錯吧,不要匆忙地進入一個最保險的人生選擇。一旦刪除其他的人生選項,就沒有什么復原的機會了。

工作:重要的是價值觀一致

記者:新書封面上寫著,“記錄本身,即已是反抗”。這也是書中章節名字,像極了一個新聞記者的理念,你進入《新周刊》工作后,是不是對公共話題評論有了深入認識和興趣?

蔣方舟:準確地說,是來北京之后。那時候很喜歡參加一些飯局,那時候還沒有微博,但是飯桌上的人談的話題都和微博上差不多,那時候覺得非常新鮮,產生了對公共話題的好奇。但是后來有了微博,有了大V,對他們的很多說法和熱火朝天的口號,也不再一任崇拜或受其感召,也有了自己的想法。對“公共熱點”越來越沒有興趣,對它后面的社會的本質,越來越感興趣。

記者:現在經常可以看到你對于公共事件的評論,言談之間看得出思維縝密成熟了,《新周刊》 這種工作的磨練對理性認識現實世界應該助益很大。

蔣方舟:我會發現針對同一個事件的很多不同評論,所以自己發言時,會變得更謹慎一些。

記者:說到你的工作,許多人很想知道,你這么年輕的副主編,是如何與那些資深記者編輯交流新聞業務的?

蔣方舟:戰戰兢兢當然是我工作中的基調啊。不過這并不因為我作為年輕副主編,是因為我天生就是一個戰戰兢兢的人。我覺得好文章、好專題、一期好雜志的標準是固定的,大家都看得到的,并不因為一個年輕人說出來,標準就不變化了。所以每次大家都是朝著做一期好雜志的共同目標而努力。和同事相處挺愉快的,我并不會花心思去一幀幀研究他們的表情和眼神,來分析他們對我的每一點想法,那太浪費時間了。

記者:會不會有許多不喜歡的專題要去完成?比如自己完全陌生的領域,自己不感興趣的“命題”。

蔣方舟:因為《新周刊》的價值觀和我的價值觀是高度一致的,所以沒有操作起來特別不舒服的專題。但是有一些專題自己不太懂,要從頭開始學習,比如有關網絡詞匯之類的。雜志社也是看菜下碟,基本上我操作的,都是自己感興趣且擅長的一部分。

寫作:很難接住上一代人的文學接力棒

記者:新聞寫作和文學寫作兩者思維手法相差很多,平時會常常困擾抵牾吧?

蔣方舟:主要是時間上會有沖突。新聞寫作占得時間太多,就沒時間寫文學寫作。太沉迷于小說,就沒辦法完成工作了。就勤奮一點,兩手都抓,兩手都硬抓。

記者:對于寫作這件事,你在書里多次談到寫作的意義,對失去寫作的恐懼。讀你現在的雜文,會感覺到是糅合了散文結構和公共語匯,不是金剛怒目式的檄文,是綿里藏針的,是有意識地通過這種寫法來定位自己。

蔣方舟:是有意識地去摸索著寫法。曾經試過金剛怒目式的檄文,但是從審美上無法讓自己接受,于是開始看小說、散文,調整自己的文字。覺得自己太文藝的時候,會看一些社科類的、現實的、政治經濟的書來看。基本上是靠審美的直覺,來調整自己的寫法。通過閱讀,來摸索。

記者:記錄本身,即已是反抗。你會不會擔心自己成為想要反抗的對象,或是被太多太多的現實所魘住,無力招架。

蔣方舟:不害怕。只要堅持記錄和自我反省。現實就那么多,不會忽然變得“太多太多”,只有因為想要的東西“太多太多”,誘惑變得“太多太多”,隨之而來的是一些桎梏。那么就放棄些欲望吧。

記者:在書里看到,你很欣賞布羅茨基,他的正直、對文化現實的洞悉及距離,很受國內文化界的喜愛,而這恰恰也擁有著許多作家缺乏的特質。

蔣方舟:我覺得布羅茨基很純粹。他作為一個詩人審美的純粹,比如他對于哈維爾的批駁,以及他認為對惡最好的方式是“順從”,通過順從,讓“惡”變得荒謬———這是只有在文學家的邏輯里才能成立的。

記者:對于前輩作家,特別是“60后”一代人的寫作,你在書里也談到不少,像諾獎后的莫言、馬原,談到當下現實很容易出產“荒誕派”作品。在你的閱讀里,怎么看待這代人的整體寫作?特別是像今年,大多出了新作。

蔣方舟:我前段時間還在重新看莫言的《紅高粱》、蘇童的《我的帝王生涯》、余華的《古典愛情》、孫甘露的《我是少年酒壇子》等短作品。依然震撼,依然驚艷。那是在心靈和物質極度饑渴之中,迸發出來的巨大表達欲。而今年再看他們的新作品,確實進入了一個“疲勞期”———不管他們愿不愿意承認。我不知道為什么,是因為脫離了他們熟悉的寫作環境?是因為物質的富足和榮譽加身,讓他們不再有那樣激昂的表達欲?盡管他們的新作,都讓我不再震撼,然而還是羨慕的———他們至少還有過如此才華橫溢、技驚四座的時期。我們這一代寫作者,不曾燦爛,已經疲倦了。

記者:在“80后”寫作者里比較,你也算是特別的,雖然年齡是落在了在尾巴上,但思想成熟度是很受關注,以你的觀察,會不會感覺“80后”寫作整體在思想或擔當上過于寂淡,無論是嚴肅寫作還是商業寫作,都不免讓人憂慮。

蔣方舟:沒有想象過。確實面臨著一個無比現實的問題:“50后”、“60后”作家交遞來的文學的接力棒,目前的“80后”作家里沒有一個露出能夠穩穩接過的跡象,一個都沒有,更勿論一代了。

記者:坦白說,你的壓力是不是很大?談新聞現實、“80后”文學甚至“90后”、女性寫作等等。公眾期待的代言人太少了,你要有新動作就逮住你問。

蔣方舟:談不上壓力,但是必須承認的是,人不可能在每個領域都擅長。必須面對自己的無知,比如別人問我什么媒體轉型、新媒體全媒體自媒體的時候,我真的無以為答,只有一臉弱智。我也并不是什么代言人。苦苦搜尋什么時代的話筒或靶子,也是枉然。這是好事,所有人本應各自發聲。

記者:接下去還有什么寫作計劃?聽說正在完成一部長篇小說。

蔣方舟:現在正在改長篇小說,希望明年出版。同時還有一個短篇小說集的計劃,目前已經寫了兩三篇,打算每個月寫一篇,寫一年,后年出。雜文也按照現在的速度寫著,不過不急著結集出書了。不著急,慢慢寫。

蔣方舟,1989年10月出生于湖北襄陽。7歲開始寫作,9歲寫成散文集《打開天窗》。初中時期的蔣方舟在《新京報》、《南方都市報》等多家報刊開設專欄,記錄自己看世界的視角,在2004年結集出版《邪童正史》。2009年出版散文集 《謠言的特點》,2013年推出雜文集《我承認我不曾歷經滄桑》。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室