中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

張辛欣:“提前自我末日”的生物?

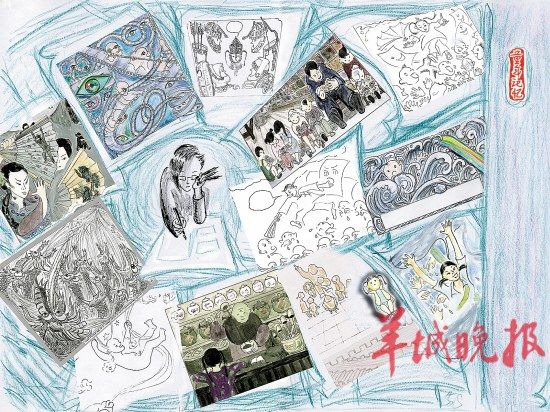

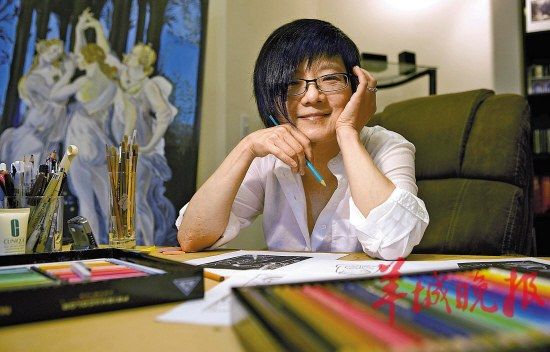

http://www.donkey-robot.com 2013年11月25日10:09 來源:羊城晚報 孫毅蕾 圖2

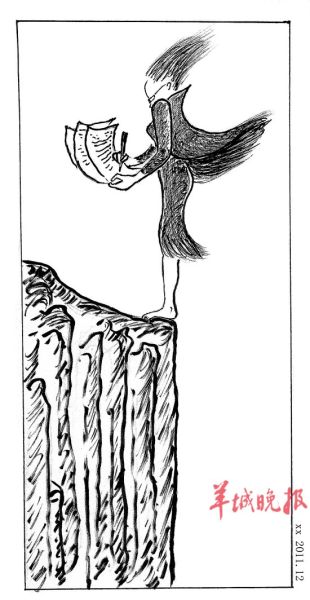

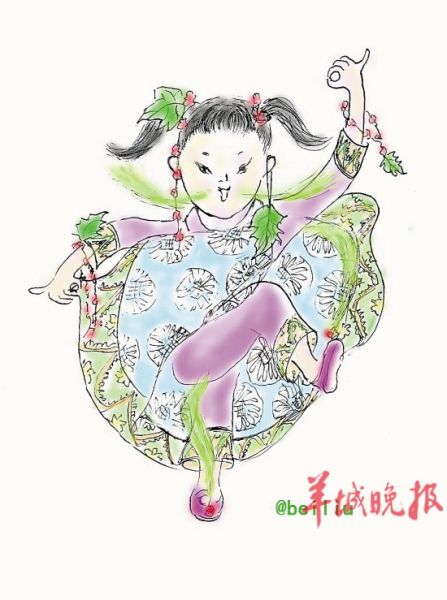

圖2 圖1-4均為受訪者手繪作品

圖1-4均為受訪者手繪作品 圖1

圖1 圖3

圖3 圖4

圖4

張辛欣,祖籍山東,生于南京。幼時在北京求學,初中畢業后曾有到黑龍江建設兵團當農工、回北京做護士和團干部等經歷。

1978年開始發表作品,短篇小說《在靜靜的病房里》是其處女作。1979年秋考入中央戲劇學院導演系,在學期間曾寫有小說《我在哪兒錯過了你》、《在同一地平線上》和《瘋狂的君子蘭》等。前兩部作品以細膩而深沉地刻畫現代女性矛盾心理和追尋自己的生存方式而著名;后者揭露了追求金錢的荒誕事態。這些作品發表后在文學界和廣大讀者中引起熱烈爭議和反響。1984年春夏騎車走訪大運河兩岸,曾活躍于電視屏幕。1985年初開始在多種刊物上發表大型口述實錄文學《北京人》,在文壇上再度引起重視。

1985年起在北京人民藝術劇院任導演。1988年至1990年分別在康乃爾大學東亞系和佐治亞大學學習、任訪問學者。現居美國。

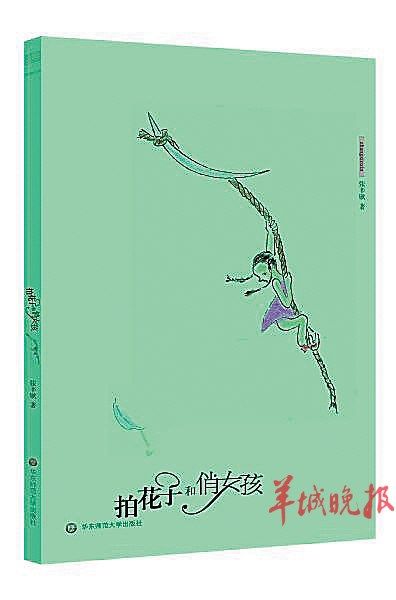

成名于上世紀80年代的作家張辛欣,在公眾視野中沉寂多時,最近攜帶繪本小說《拍花子和俏女孩》(如下右圖)從美國來參加上海首屆國際兒童書展。參展間隙,她的日程表排得滿滿當當:參加圈內小眾的“老虎文學獎”頒獎典禮,受邀去各地講演,還要和多年未見的親朋好友聚會。從南到北,各地為她設定的講演題目都是:“張辛欣的奇異創作”。很多聽眾說,從來沒有見過這樣的作家,從來沒有聽過這樣的講演,講著講著還當場表演說書。

在繁忙的日程中,張辛欣趕在回美國的前兩天接受了羊城晚報記者的專訪。

1

拒絕領獎感謝編輯

羊城晚報:您剛在上海獲得收獲雜志編輯部主任葉開策劃的“老虎文學獎”,為什么去了現場又拒絕了領獎?

張辛欣:我從來沒有得過任何獎,我要保持“晚節”。但是,葉開為我設了一個非常奇特的“場”:我的各種創作的編輯在這個夜晚基本聚齊了!我30年的創作,這五個作品,里面包含著10位編輯的訓練。作者有機會風光,編輯永遠在幕后。天下鮮少有創作者能夠遇到自己各種編輯聚到一起,小說的,非小說的,數碼版的,繪本書的。一位編輯可能參與了我幾個作品的創作,也許這其中的一位兩位三位四位編輯沒能發表我的那件作品,但我偷到搶到白拿到她(他)給我的指點,繼續獨行,最后有所發表。但是除了我,無人知曉這種奇異的暗助,我得借這個千載難逢的機會說一番“拒絕領獎感恩詞”:謝多年來默默提攜我但是彼此不知其他各位是如何助我的編輯們,我記得你們每一位給我的每一個句子,每一個段落,每一處刪加以及結構改動,奇異音符于是浮現……

羊城晚報:“老虎文學獎”的頒獎辭,說你個性張揚,三十年來一直特立獨行,雖然之前淡出文學圈,但“新作《我me》卻是一部被‘遺忘’的優秀作品,為特殊歷史時期建立了一份獨特的個人檔案”。你如何看待這個評價?

張辛欣:讓被肯定的作者評價評論是不是矯情?不過,我明知道自己要拒絕獎的,眼看著葉開一個人站出來說這些話,心里十分感動。人肯花生命讀我、評我,在這個功利時代很難得,我把他的獎拒絕了,換個人會失落成什么樣?臉上掛不住,心里會怨嗎?操持,拉場,印請帖,刻圖章,牽涉多少細節,但是葉開仍然不收回表彰《我me》。可愛!

2

表面瘋狂內心危機

羊城晚報:你當時在國內文壇上風華正茂,為何選擇了出國隱退?

張辛欣:我每當看到有人能就一個城市一個村一個方法能寫一輩子,就不由贊嘆,好有耐心,好有謀略!可我不成。我是一個作品一個手法、一個角度,下一個就變了。你完全可以說,我是浪費能源——自能源,呵呵。80年代我寫的小說(數量不多)每個都不一樣,我還寫非小說口述實錄,純作家都看不起這種方法,記者又說我搶了他們的行當。

我不是作家,從來沒有領過專業作家飯票,大學學導演,后來在北京人民藝術劇院當導演,80年代拍戲,做電視和廣播主持人,用自己的小說做小說連播節目,在我這都很自然。我是跳著進行創作的,關愛的讀者因此給我追加混合分,但是我心里明白。我懂每一行的技術含量,看每一行里出色的,就知道自己寫不出、說不出、做不出這一行的最好水平,慚愧+嫉妒!同時,表面上瘋狂忙碌的我,深感危機,80年代文化文學茂盛時期,也許別人感覺良好,鉚足勁兒拼第一交椅,我卻深感自己創作走到盡頭了,是井底之蛙。我不相信喂養給我的世界文化和資訊是正在繁衍在生發的真實狀態,所以1988年底就到美國康奈爾大學做訪問學者,自我流放了。

羊城晚報:這次回國,你帶來了新書《拍花子與俏女孩》參加首屆國際兒童書展,竟然是一本繪本,讓圈內人都很意外。你希望什么人來讀懂這本書?

張辛欣:21世紀,在我看來,是視覺世紀,人人手機,人人拍攝,人人PS,文字敘事手段作用衰退,繪本多直觀啊。我沒有學過畫,但臨摹世界名畫20多年,寫小說的同時,拿我小時候的中國故事、老北京故事來畫繪本小說。我在美國畫,心里瞄著的觀讀者是對中國文化和人感興趣的外國人,中國的中學生和小孩子,還有孩子的家長,爸爸媽媽爺爺奶奶,給臨睡前的孩子念故事,順便說說自己小時候。我理想的讀者不論是老是少都是“原住地的異鄉人”,對其他世界有著夢想。

羊城晚報:什么叫“原住地的異鄉人”?

張辛欣:我看人對面來去,某些人內心在四維空間里漂流,失落,夢幻,懷著一份在亂世里找回來的大天真,這是我的理想讀者。我跟同類碰撞,我希望我閱讀的作品帶出想象,棱角,流暢下面有多重資訊,有大疑問,在表面腐敗的材料下有著大詩意。

3

視覺時代多媒閱讀

羊城晚報:《拍花子與俏女孩》在手機、平板電腦、電子閱讀器等新平臺上實現了電子銷售和閱讀,可以看出你對新媒體的運用很有心得。

張辛欣:把一個俗語掉個兒說:原來是“東方不亮西方亮”,現在是“西方不亮東方亮”。這本《拍花子和俏女孩》我先以多媒體數碼版形式面世完全是被逼的。畫繪本畫得我頸椎、腰椎完蛋了,這么說絕無畫漫畫的夸張啊,真是畫殘到連橡皮鉛筆都拿不動了!可美國繪本市場熱潮過去了,傳統出版界紛紛躲開,我想,難道就這么白誤了卿卿性命?英文版沒人肯出版紙媒,但我不坐等,那就做數碼出版,在美國這是可行的,可以自出版。于是我DIY,跟人合作,把我的繪本數碼版英文版以及接下來技術難度更大的中文多媒體版都做成了!

接著,我的數碼版穿越西方回東方,回到故事的家園,我接著做成了中國本土讀者能看能聽到的中文多媒體數碼版。再同時,我抱著ipad,像推銷圣經或者樓宇銷售一樣,用我的數碼版再進行紙媒出版的形象溝通,這個效果讓紙媒出版人“驚艷”,于是反過來出版紙質書。

羊城晚報:但你其實并不看好紙媒?

張辛欣:我看紙媒版心情很矛盾,紙媒多浪費自然資源啊。現在出書巨多,但很多書很快紙漿回收,而數碼版多媒體一步到位不費不占大自然。但是,你做成全方位全球通吃的數碼書,歐美讀者和中國讀者很多人又說,他們還是紙媒讀者,希望看紙媒,古典形式有魅力。而且,很多國家的出版商是傳統媒體人,不懂也不看數碼版。為了更廣泛的溝通,我需要尋求紙媒出版。這個繪本故事是中國的,用中文版在中國尋求紙媒出版應該最可能。

但出紙媒版并非我的終極目標。我在前沿觀察世界電影市場,你知道《我在伊朗長大》的繪本吧?它的繪本作者也是導演,就做出動畫片得了奧斯卡獎。我這個《拍花子和俏女孩》的繪本故事其實適合做動畫片,題材獨特原創,你看奧斯卡最近幾年一部中國電影上外語片的都沒有,國際市場上中國片空缺。當然,做動畫片(或者真人片)都很需要工效時間,不敢輕易涉足,但是這個大空缺、大市場,應該抓住。

4

創作困擾催生好奇

羊城晚報:早在很多嚴肅文學作家還不肯用網絡的時候,你就出任博庫網站藝術總監,開始寫《獨步東西》,成為作家與現代網絡嫁接的第一人,是什么讓你這么樂于接受新事物并投身其中?

張辛欣:多年生活在美國,我不在意帶游泳池的大房子和豪車,但我關心科技前沿變化對創作與觀賞帶來的巨變:網絡閱讀短平快,電子平板引起大規模游戲化、視覺化(好萊塢大片被挑戰,其實越來越多人在看極小屏幕的電影),還有私密化(手機閱讀你無法看到對方的封面,你不知人家看什么,無法因此推測人的品位),還不要說網絡新聞、手機新聞摧毀了報紙。觀讀者和創作者的身份空前混淆,人人都像凡·高,沉靜、自戀、癲狂。所以,對那些目不斜視堅持傳統創作手段的人我超佩服,又很驚奇。當然,我也想,人家是不是有看住夕陽飯碗的大精明?能在夕陽產業一直混到最后?夕陽產業仍是大而漫長的職場?而我,分明只是一只“提前自我末日”的生物?

羊城晚報:跟你交談,覺得你完全不是一個傳統作家的樣子。

張辛欣:呵呵,是看著不夠深沉?人說我天分高,其實我非常笨!學一個新手段,會忘掉幾個舊手段。人說我有不尋常的好奇心,我想,創作困擾催生好奇心,在創作者中這應該是很尋常的。不過,我深知,創作好奇心是被體力支撐的,而我的體力比一般人差很多。干不動的時候躺一會兒,躺好久,再接著干。每天做一點兒活,干不動這個干那個,積累起來居然也成了幾個活兒,就比如這五件作品。

我體會,最悲哀的狀態是,當體力太差的時候,對藝術的欣賞力也下降了,廢物一個,浪費了眼前飄逝的各種各樣的美。假如,我有什么一脈相承的東西,我想,是后天得到的,是一個工匠在各種行當不斷研習中,越發對各種美的欣賞力和贊嘆,并越發地自愧不如。不過我這樣想:人家是天才不也還是人嗎,我怎么就不能做一個人呢?

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室