中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 作家水墨 >> 正文

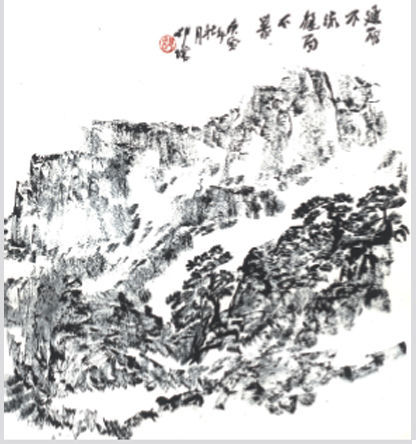

邵璞:詩性的水墨

http://www.donkey-robot.com 2013年11月18日12:55 來源:中國作家網 梁 江

早就在藝術圈中聽說過邵璞的名字:詩人而書畫兼擅,焦墨畫得出色,在文化產業界也如魚得水……上月,在北京南新倉一個朋友小聚的場合終于見到邵璞了。果不其然,他謙謙儒雅,透著文化人一種明銳而內斂的氣息,與我設想中的南新倉氛圍甚為契合。“看看我的近作,提點意見。”甫見面,他便遞給我一冊即將出版的印刷打樣。

雖然是有點倉促的瀏覽,但毫無疑問,這是一批有相當專業水準的水墨作品,絕非時下常見的“跨界”之作可比。“想不到你在上面投入有好些年頭了”,我說,“焦墨是高難度項目,難得你能畫得如此滋潤,用水這樣得體。”

顯然遇到知音了,幾個朋友的話題便從“焦墨”生發開來。

焦墨原是中國水墨諸法之一,原本與詩就連在一起。唐代大詩人王維以“水墨渲淡”表現輞川山水,以“畫中有詩”著稱,為中國繪畫史揭開了新的一章。宋元文人畫沛然興起,水墨畫法大盛,形成“水墨暈章”、“如兼五彩”的絢爛景觀。其后歷代名手迭出,水墨畫形成壓倒性優勢。而技法表現上的濃淡干濕,潑破積烘諸法也構成完整體系。

中國水墨畫歷史悠久,但焦墨似乎一直沒有自立門戶。20世紀的山水巨匠黃賓虹先生不但創作極有成就,其對“筆墨”之法也有獨到研究。他考察了歷代中國畫并結合自己的長期創作實踐,歸納出著名的“五筆七墨”法——“五筆”為“平、圓、留、重、變”;“七墨”是“濃墨、淡墨、潑墨、破墨、積墨、焦墨、宿墨”。由是,焦墨從以往籠統的墨法中分離出來,成為人們關注的筆墨語言形態之一。黃賓虹先生的弟子張仃酷愛焦墨,晚年精力更是悉數投入其中。在張仃先生眼中,焦墨是藝術至境,質樸單純,黑白分明卻能展現無限豐富的世界,因而是最好的表現方式。張仃先生以不懈的努力把焦墨山水推到一個全新高度,其一系列作品表現力豐富,藝術個性鮮明,凸顯出蒼茫渾樸,宏闊凝重的藝術意蘊,成為20世紀中國畫變革的一個范例。而這,也成為邵璞等后學者們的啟牗。

邵璞青少年時代有多年習畫經歷,從復旦大學中文系出來后成了文壇上頗有影響的詩人。他的秉賦和經歷,恰好對應了中國“詩畫一律”的久遠傳統。我以為,他的本質是詩人,詩屬于他的天性。而詩與畫均屬藝術表現手段,無所謂孰高孰低,適用就好。對他而言,當詩作為一種語言方式,作為一種傳達載體已難以承載其新的感悟和全部表達訴求,由詩而再度進入繪畫,便成了必然選擇。但問題的癥結在于,做一個好詩人不易,當一個有創造力的畫家更難。邵璞何以做到這一點呢?

曾經習畫,讓邵璞打下了較好的根基,也讓他明白了繪畫之道充滿艱辛。一直以來他對各種美術展覽抱有濃厚興趣,在日本游學時還專門研探兩國書法藝術的異同。選擇了焦墨山水,多年來一邊研習一邊汲取,尤其揣摩張仃、范曾等人的筆法,從中得益匪淺。這樣,他憑著過人眼光選對了方向,雖然未曾入讀美術學院科班,但走了一條類如傳統師承的私淑式從藝之路,最終能進入繪畫堂奧也就在情理之中。

這是邵璞的難能可貴之處。似乎無師自通,實則是在巨人肩膀上的再出發。他從《芥子園畫譜》那里學懂了各種中國畫傳統技法,從黃賓虹那里見識了筆與墨的藝術內質,從張仃那里領會了焦墨匪夷所思的表現力,從范曾那里參悟到水之于墨的無比重要性。而最后,一切努力都落實到為我所用的焦墨山水畫創作實踐上。而也在焦墨中,他找到了筆墨的創造力,發現了自己駕馭中國畫的潛能。

尤應提及,邵璞對人對己有難得的清醒認知。“墨水瓶里的墨不等于焦墨”,這種轉化是高難度的,有條件的。他對黃賓虹、陸儼少等大家的筆與墨、水與紙、墨與色的特色作過細心分析,明白這些值得學習但無法重復。他崇拜張仃先生,同樣知道這樣的焦墨也不屬于他:“張仃先生作品里的焦墨浸透著張仃先生的生命,那焦墨不是張仃先生能傳授和張仃后人可以簡單繼承的。”而惟一的出路,是搞真正的創作,畫出屬于自己的作品。

誠如一些有識見的美術批評家指出的那樣,邵璞的焦墨山水并不是寫生性山水,并非著力于寫實性敘事,這是一種通過筆墨彰顯主體精神的“意象性山水”。然則,這種“意象性”何所依歸呢?邵璞的創作札記已然明白說到這一點:“焦墨山水是一種寫作式的中國山水畫,畫的是山水,同時是心境。焦墨山水的詩意抒情性十分突出,表現的意境是一種精神感覺,而不是生活場景,傳達來自于靈魂深處的歌聲或音樂。”

近人王國維特別強調“一切景語皆情語”。在中國美學內核中,藝術乃是人自身的投射,詩畫總是“有我”。歷代文論多主張緣物寄興,以景寫情,心隨筆運,有感而發。自孔孟老莊那里開始的“賦、比、興”傳統不說了,宋徽宗時期的《宣和畫譜》說得更清楚:“詩人六義,多識于鳥獸草木之名。而律歷四時,亦紀其榮枯語默之候。所以繪事之妙,多寓興于此,與詩人相表里焉。”明初畫家王履有《華山圖》40幅傳世,被推為中國寫生山水的經典之一。而其《華山圖序》云:“吾師心,心師目,目師華山。”由此可見,藝術創作的種種表現無非是作者思想、心性的外化和物化,前人于此早已了然于心。繪事“與詩人相表里”,此語若用來釋讀邵璞的山水畫創作,可謂絲絲入扣。

邵璞曾說自己:“文學修養很重要,對我認識、理解世界,在日常生活和工作中能夠抓到要點等,幫助特別大。”焦墨對他,既是情之一貫所鐘,也是難以割舍的心靈訴求。而于真正的畫家,作品無非是一種視覺載體,目的乃在于傳達自己的思考和特有的感悟。邵璞天性中浸潤著文人氣息,創作中很尊重自己心中的真實感悟,焦墨與他的稟賦心性有著深層的聯系。詩人本色,骨子里是文人。由此我們不難明白,他的作品無需刻意,不知不覺間便會帶上一種詩性韻味。

邵璞的“意象性”焦墨山水,在語言手法上已顯露出明確的個人特色。他追求畫面的氣韻和動勢,削減了寫實、反映的成分。畫面上有水的溫潤,很少用沉黑的團塊。山石、遠峰、松樹常與流云霧靄構成縹緲靈動的意象,景物雖不繁復卻能做到畫面不雷同。出現在他系列作品中的景物多作了符號化概括,這讓人再次聯想起詩句的凝練。他的筆法融入了書法的書寫意趣,已達松動、靈活而豐富的境地。這些在視覺圖像和筆墨語言上體現出來的可貴特色,都很值得注意。

筆墨至關重要。而作為一個畫家,其最重要之處卻并不在于他的表現技法,也不在于他或工整秀雅或恣肆灑脫的藝術風格。藝術家的價值乃在于他的創造性,在于他的心靈訴求,在于他所進入的獨特的精神畛域,以及由此而帶給廣大觀者的啟迪。在我看來,邵璞作品是詩性的水墨,他所營構的山水,他那些飛動的筆觸和鏗鏘的墨跡,袒露的是他的心性和情性。而作為觀者,我們會再次獲得這樣的啟示——人最不能失去的是心性的自由。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室