中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

張潔:雖文字激烈但內心豁達

http://www.donkey-robot.com 2013年11月13日10:03 來源:京華時報 高宇飛 照片為張潔本人供圖

照片為張潔本人供圖前不久,獲得兩屆茅盾文學獎的著名作家張潔推出了隨筆集《流浪的老狗》,76歲的她在書中分享了自己近年來國外窮游的經歷。遠在美國的張潔接受了本報專訪,一向快言快語的她曾說“人和人之間是不能溝通的”,她稱這是出于對文字的敬畏,也因為自己常被人誤讀。張潔告訴記者“我的文字也許是激烈的,但我淡然豁達”,談及若干年后希望眾人給予自己什么評價,張潔說:“我只需完成自己給自己的使命就算完事。”

□簡介

張潔1937年出生,遼寧撫順人,現居美國。張潔是中國唯一兩獲茅盾文學獎的作家,享受政府特殊津貼。1978年張潔開始發表文學作品,著有長篇小說《沉重的翅膀》(獲第二屆茅盾文學獎)、《無字》(獲第六屆國家圖書獎、第六屆茅盾文學獎)和《只有一個太陽》《知在》《靈魂是用來流浪的》等小說。長篇散文《世界上最疼我的那個人去了》曾改編為同名電影,文章通過講述她和患病母親的分離,寫出了一種情感所能達到的極致。另外她還出版了《愛,是不能忘記的》《方舟》《祖母綠》《我們這個時代肝腸寸斷的表情》《一生太長了》等作品集。

目前張潔作品被譯為英、法、德、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、荷蘭、意大利、西班牙、葡萄牙、土耳其、羅馬尼亞等多種文字出版。1989年張潔獲意大利馬拉帕蒂國際文學獎,2004年獲意大利仁惠之星騎士勛章。

□談新書

記錄國外的窮游經歷

張潔最新隨筆集《流浪的老狗》記敘了她近年來在國外一個人窮游的經歷,她告訴記者自己的旅行絕對是嚴格意義上的窮游,“我住的旅店,不但是土豪們不屑一顧的旅店,恐怕也是小資們不屑一顧的旅店。可是歐洲的青年旅舍和美國的汽車旅館不同,在那些小旅店里,常常會有意外的發現、收獲,而美國的汽車旅館十分像我們過去的鄉鎮招待所,這也許就是美國人永遠不懂的文化”。

好友常會關心一個人旅行的張潔途中的安危,可張潔并不擔心這點,她淡定地反問:“人家為什么要偷一個看上去比自己還窮的人呢?”讓張潔最困擾的地方是語言問題,“我更青睞那些小地方,而很多小地方的人說英語的不多,我的英語也不好,交流上有困難,會有一種惋惜的感覺”。

行走是心理上的需要

被問喜歡北京的家還是美國的家時,張潔答道:“我喜歡流浪。”張潔形容“行走是為了尋找”,對她來說這是一種心理上的需要,“我本就是一個特立獨行的人,這個過程更讓我享受隨性的狀態”。

沿途之所見所感,常會激發張潔新的創作靈感,她說道:“《靈魂是用來流浪的》就是我在西班牙一個小島上,某天傍晚在一個荒無人煙的火山口,得到的意外靈感。很多陌生的、不曾被土豪們騷擾過的小地方,都有它的引人之處,當然這還要靠自己的悟性。”張潔說自己不信仰任何宗教,但是相信冥冥中有自己可以感應的東西,“比如我為寫《靈魂是用來流浪的》去秘魯采訪,就遇到過自以為是一種神秘的力量給予的幫助”。

□談現狀

繪畫愛好成謀生手段

張潔曾視寫作為精神寄托,她曾說:“這輩子就剩下寫作這一件事。這是我惟一所愛,惟一的寄托。”而現今76歲的她找到另一份寄托,她直言道:“寫作和窮游都是我的興趣所在。”旅行在張潔看來是一種尋覓,“行走中常常會有靈感突顯,有了啟發會隨時記下,攝影也是我的一種筆記”。

張潔是個唯美而挑剔的人,美食、工藝品、演出、攝影、繪畫、做菜這些愛好都是她生活的調劑品。張潔直言繪畫已不僅僅是愛好,如今也是謀生的手段,“最近又賣出去一張。從開始繪畫,已經賣出4張,第一張所得捐獻給了沒錢的公立學校(我這里有校方的感謝信),第二張所得捐獻給了非洲難民。后兩張所得留給了自己”。

張潔感慨:“文學作品已經沒有了市場,我又不會寫通俗故事,靠稿費別說旅行,連窮游都難以為繼,只得另辟蹊徑。如同沒有學過文學,我也沒學過繪畫,但我得感謝上蒼的眷顧,讓我可以從事這兩項事業。”

□對話

只要活著,就得不懈地努力

記者:你說過“當我摩挲著我第一本裝幀粗糙、紙張低劣的書的時候,我悟到,我的痛苦,其實就是我的財富”。過往的痛苦經歷給你帶來了什么?

張潔:從醫學上說人分瘢痕體和非瘢痕體,但對任何人來說,對于靈魂上的擦傷都是瘢痕體。

記者:和你的小說比,感覺你寫這本隨筆的筆調會輕松一些,有幽默的內心獨白出現,是因為現在的心態更豁達了嗎?

張潔:我的文字也許是激烈的,但我從來淡然豁達。有誰見過我為了爭奪什么利益,與他人臺上握手、臺下踢腳?有誰見過我為了得到什么利益溜須拍馬、行賄?也許這就是人們說我冷傲的原因?

我認為我從不冷傲,在我心里,決定人們價值的不是他的職位的高低或財富,而是他的人格。決定我與人交往的理由,也不是他的職位高低或財富,而是同道、同好。

但我常常被人誤讀,這就是為什么我常說,人和人之間是不能溝通的。反倒是動物們對我更了解,比如這個小區里有只狗,每當我經過時,不論它在哪里都能知道我正經過此地,它肯定會跑出來和我打招呼,它們尾巴的擺動和位置就是它們的語言,而我有幸能夠讀懂。

記者:近些年你的作品里,時代背景漸漸模糊了,視角也有了變化,從對大時代下人性、人與人關系的關注,開始轉向更加宏大的人與歷史、命運的哲理性把握中。是因為隨著閱歷的積累,思考的東西也發生了變化嗎?

張潔:我有“責任”情結,完成《無字》后,我覺得我已經完成了“責任”方面的任務,我得進入自己的精神世界了,為了“責任”我對自己的偏好已經隱忍了很久。

記者:當年寫《無字》時準備材料堆到兩尺高、反復修改、疲勞到視力下降……現在還會花那么大氣力去完成一部小說嗎?

張潔:是的,我仍然會這樣對待創作。正在寫的有關義和團的小說,資料也準備了多年,當然最后是大海撈針,所用不多。如同建樓,這地基必須打好。

藝術家一生追求的是感覺和表達的零距離,但這個目標是永遠達不到的,所以才要不懈地追求。我仍然認為我的創作不夠好,只要活著,就得不懈地努力。

談創作 文學將遭遺棄 小時代取代之

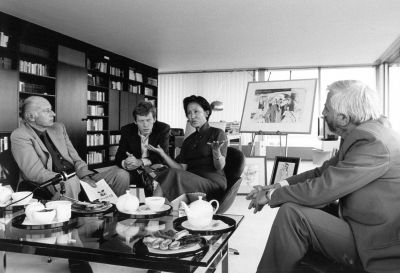

1986年,張潔在德國漢堡接受《明鏡》雜志采訪。張潔供圖

1986年,張潔在德國漢堡接受《明鏡》雜志采訪。張潔供圖對于文字有著強烈敬畏心的張潔,在過往的訪談中常常說到一句話:“人和人之間是不能溝通的。”她稱自己常被人誤讀,對于自己過往作品的爭議,她不想花有限的時間去理會、反駁。對榮譽,張潔稱“天上掉餡餅”的事自己當然愿意接受,但要為此付出自己的尊嚴,她就會一再衡量。因為把自己的尊嚴看得太重,張潔稱自己也失去了很多有關名利的大好機會,但并不后悔。

□談過往

為寫小說拒絕留美機會

記者:讀你當年的許多作品,仍覺得它們刻著時代的烙印,有那個時代的現實生活在里面。

張潔:也許和我的經歷有關,曾經是憤青,把文以載道看做是自己義不容辭的責任,比如《無字》。1982年訪美時,發起中美作家會談的、艾森豪威爾總統的特別顧問諾曼·卡曾斯先生對我說:“我們很歡迎你留在美國,我們會給你一個滿意的工作和住處。”我回答說:“聽起來真不錯,非常感謝您的厚愛。遺憾的是我還有一部長篇小說一定得完成,那是我對歷史的責任。”

有人肯定認為我矯情,放著這么好的便宜不占。可有什么好得過我矢志要完成的《無字》?

20世紀是一個大謊言橫行的世紀,是一個上當受騙、充滿比死亡還痛苦、還可怕的世紀,我有幸(或不幸)地經歷過其中主要的成分,而且自信還有能力描繪出這個畫面留與后人評說。為這個重大的責任,我投入了12年時間,走訪了很多相關人物,可以說,除非提供資料的人記憶有誤,所引用的歷史資料都有可信的元素。

□談榮譽

老得站不動才去辦綠卡

記者:1986年諾貝爾獎的最后表決名單上,有巴金和你的名字,但當時國內媒體鮮有報道,和諾獎失之交臂,會在意嗎?

張潔:誰能不喜歡名聲?我也不例外,但要讓我為此付出自己的尊嚴,我就得衡量。不是沒有經歷過名聲和尊嚴的取舍,最后因為把自己的尊嚴看得太重,失去了很多有關名利的機會,但并不后悔。

1986年被諾貝爾獎提名,法國第2電視臺還打電話確認過此事,法國出版社也準備好了慶功的香檳酒,但第二天公布的結果是非洲詩人索因斯,所以我認為此事沒什么值得夸耀的,不過提名而已,沒有真的當選就不能算數。我寫過一篇文章,其中說道:“如果你只是穿上婚紗,只要沒戴上那只婚戒,你都不能說新娘是你,否則就變成了不自尊自愛的吹噓。”

1992年我被選舉為美國文學藝術院榮譽院士,院士只授予美國公民,非美國公民是榮譽院士,全世界只有75位,不僅作家還包括建筑、音樂、舞蹈、繪畫等方面的藝術家。終身制,逝去一位,進補一位。被選之后的兩周,他們就給了我一個綠卡號碼,而我多年后在老得站不動的使館外那長長的、申請簽證的隊伍后,才去理會這個號碼。

記者:獲得兩屆茅盾文學獎,但你在新書提到接受馬拉帕蒂國際文學獎,你形容自己心情仍然是“不敢相信”。

張潔:馬拉帕蒂獎是相當高的獎項,我敢說我相信嗎?但天上掉餡餅的事,我也十分愿意接著。我對朋友說,我可能比那些用各種手段獲取名利的人更糟糕,一分力氣都不花,卻十分樂意地接餡餅。

□談爭議

別人如何說與我無關

記者:有人會把《無字》和反抗男權社會這樣的字眼沾邊,有媒體說你本人對此特別抵觸?王蒙在《讀書》曾發表一篇文章,認為《無字》充斥著太多的憤懣與怨恨。這種理解是誤讀嗎?

張潔:當時有不少朋友建議我回擊,我回答說:世界上沒有一本人人說好的書,也沒有一個人人說好的人。我不想為此花費自己所剩無幾的時間,我還要把我所剩不多的時間用于寫小說,誰愛說什么就說什么,那是他的事,與我無關。

《無字》在意大利出版后,想不到意大利讀者竟比某些國人更理解此書含義,而沒有把它僅僅看做是男男女女床上的事。由于《無字》在意大利的出版發行獲得很大效應,以致意大利外交部邀請我為2009年在意大利召開的八國高峰會議撰文。我想他們之所以邀請我撰稿,是因為他們看懂了《無字》的內涵。既然給了我這樣的榮譽,我當然寫。

我很高興《無字》終于在意大利獲得了知音,我沒有白白為此書付出,我常說只要世界上有10個人理解我的書,就滿足了,何況在意大利不止10個人理解了我的書,他們的文化部長還為此書寫過評論。

□談文學

沒資格讓后人形容

記者:今年門羅獲得諾貝爾文學獎,門羅以短篇小說見長。你怎么看她的作品,以及短篇小說創作?

張潔:我很喜歡短篇小說的精于剪裁,完成大部頭的長篇后,我很想滿足自己對短篇剪裁的喜愛。至于門羅女士的作品,對不起,沒看過,不能隨便發言。

記者:從《愛,是不能忘記的》,到《無字》《沉重的翅膀》,再到近幾年的《知在》《靈魂是用來流浪的》,有人會覺得你的風格在轉型,你認同嗎?

張潔:我喜歡打一槍換個窩,接下來的長篇,還會有所不同。而且我不喜歡形成所謂的“風格”,那是畫地為牢。當然也是一種“野心”,看看自己能否勝任各種形態。

記者:你似乎不會在意讀者是否喜愛,以及能否讀懂你的作品,也害怕和“通俗”、“暢銷”這類字眼沾邊,若干年后,你希望大家形容你是一個怎樣的人?

張潔:你沒看到嗎,過不了幾年文學就會被人徹底遺棄,取而代之的將是小時代。若干年后,沒有人會形容我是一個什么樣的人,就像如今已經很少有人提及高爾斯華綏、蒲寧、李商隱、辛棄疾、李煜……比起他們,我有什么資格讓后人形容呢?

□采訪手記

內心輕盈好似孩童

《沉重的翅膀》里張潔寫道:“對于在各種逆境中備受作踐、蹂躪、摧殘……從而變得殘酷、冷漠的心來說,再沒有什么比‘溫暖’這種東西更強大。”張潔沒有想象的那么鋒利,雖然她的性格如同她的文字一樣激烈,但你仍能感受到她內心的那份淡然豁達。76歲的她一個人行走在路上,用相機拍下唯美畫面,記錄那些趣事、感動她的瞬間,不時還用上“呵呵”、“你懂的”、“土豪”這樣的時髦詞,感覺彼時的她內心輕盈極了,像個孩童一般。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室