中國作家網(wǎng)>> 舞臺 >> 舞臺人物 >> 正文

觸摸藝術(shù)家的人生境界——序《裴艷玲傳》(傅謹)

http://www.donkey-robot.com 2013年11月05日14:54 來源:人民政協(xié)網(wǎng) 傅謹

裴艷玲是這個時代最具代表性的京劇表演藝術(shù)家,她的藝術(shù)與人生,渾然天成、純靜明朗,處處體現(xiàn)出既剛且柔的大師風(fēng)范。

裴艷玲這一輩子主要的生活內(nèi)容,就是演戲。她為戲而生,因戲成名,同時,她也由于在戲曲表演領(lǐng)域的成就獲得了巨大滿足。能夠畢生從事自己喜愛的職業(yè)的人是幸福的,而這種幸福感就是亂世中守望有價值人生最重要的精神支柱。就在許多人都在懷疑傳統(tǒng)的價值和京劇的意義的年代,裴艷玲一如既往,超越了這個紛繁與崩塌的世界,她是這個時代的超人。她顯現(xiàn)出自己獨有的風(fēng)骨,同時也代表著這個時代京劇所達到的高度。盡管傳統(tǒng)藝術(shù)的式微和京劇的淪落早就已經(jīng)是不爭的事實,但是,有裴艷玲在,有裴艷玲這樣的一代卓越的表演藝術(shù)家在,京劇就有機會繼續(xù)頂天立地地存留人間。

京劇起于清朝,京劇的家譜很復(fù)雜。京劇不到兩百年的歷史進程中,受昆曲之影響,有秦腔為先導(dǎo),因徽班而興盛,借漢劇才成型。但是最后的、同時在美學(xué)上最少受關(guān)注的是京津冀一帶、包括整個華北地區(qū)均十分流行的梆子。

裴艷玲雖然年幼時就接觸京劇,但從所受科班訓(xùn)練的角度看,仍可稱梆子出身。其實在她之前,梆子出身的京劇名家并不在少數(shù)。最著名的當(dāng)推田際云,就是裴艷玲新戲《響九霄》的主人公。“響九霄”是田際云的藝名,清末他以梆子、皮黃兩下鍋的身份成為內(nèi)廷供奉,清末更與俞光耀、譚鑫培、余玉琴共同擔(dān)任精忠廟廟首。“四大名旦”里,荀慧生和尚小云都是梆子出身,他們各有所長,數(shù)十年里和梅蘭芳、程硯秋互不相讓,成為京劇最輝煌的時代中耀眼的明星。而在這兩造當(dāng)中,還有民初京城最著名的坤伶劉喜奎,她也是梆子出身,當(dāng)年京城茶園里連譚鑫培都曾自嘆不如的紅角,若不是因厭煩了豪客們的糾纏而嫁人歇業(yè),恐怕京劇史就得改寫。

雖然曾經(jīng)有眾多梆子出身的京劇名家,但是裴艷玲在戲劇行里的存在及其藝術(shù)取向是有其特殊性的,她和她那些同樣經(jīng)受了梆子科班嚴格訓(xùn)練的前輩們,有許多極關(guān)鍵的差異。因為從田際云算起,前述各位進入京劇一流表演藝術(shù)家行列的梆子名家均應(yīng)工旦行,而且都偏于花旦或武旦,唯有裴艷玲是從梆子的武生入行,中年自然而然地轉(zhuǎn)向京劇老生和武生一路,從這條通道,她又進一步掌握了京劇里那一批源于昆腔且仍唱昆腔的武戲的表演精髓,卓然成一大家。

所以,裴艷玲所展現(xiàn)給觀眾的,是從梆子、京劇到昆曲各不同劇種既有差異又相貫通的傳統(tǒng)中,最深刻、最內(nèi)在地體現(xiàn)了中華文化之精髓的行當(dāng)與劇目。在美學(xué)的意義上,戲曲史上陸續(xù)形成的生、旦、凈、末、丑各行的訓(xùn)練及其傳統(tǒng),固然均有其風(fēng)格、特點和價值,但是我們也不妨指出,京劇的不同行當(dāng)實有不同的文化意義,老生和青衣之所以一直在京劇業(yè)內(nèi)有特殊地位,絕非偶然。老生是莊嚴而深沉的,沖淡平和、蒼涼古樸,就如青衣必須是嫻靜而文雅的,溫柔敦厚、端莊秀麗;這兩個行當(dāng)之所以最能夠代表京劇的精神與價值,就是由于它們中最優(yōu)秀的表演藝術(shù)家塑造和表現(xiàn)的一系列鮮活的戲劇人物,足以讓觀眾透過人物看似平實的唱腔與舉止,感受到內(nèi)在的人格高度和情感深度。民初以來有人開始放肆地譏笑青衣的表演規(guī)范猶如“抱著肚子傻唱”,京劇旦行的表演越來越趨于俏麗放蕩,在花旦背后體現(xiàn)和代表的卻是為流俗裹挾的方向,所以最后才會落到《紡棉花》、《大劈棺》盛行的結(jié)局。商業(yè)社會的法則背后是平民化的取向,然而這種方向無論如何都不能看成是藝術(shù)的正途。相反,裴艷玲中年之后最擅長與喜愛表演的劇目,從昆曲的《夜奔》、《蜈蚣嶺》,到京劇的《桑園寄子》、《翠屏山》等等,梆子的力度與優(yōu)勢依稀還在,卻早就得到了質(zhì)的升華。她的表演動如脫兔,靜如處子,尤其是如淵停岳,八風(fēng)不動的造型,既要靠數(shù)十年如一日的苦練,同時更是美學(xué)的需要,充溢了經(jīng)典的韻味。從她的表演中我們看到,京劇的武生,尤其是繼承了昆的傳統(tǒng)的武生,講究的并不是如賣解者流的火爆熾烈,而是將戲曲的唱、念、做、打有機地融為一體的最好的范本,這就是中華文明所崇尚的黃鐘大呂的正音。

藝術(shù)的道路有千萬條,不同劇種、不同風(fēng)格乃至于不同的行當(dāng),無法簡單地區(qū)分高下。然而藝術(shù)又是有正變之分的,我們可以理解并尊重民間草臺前觀眾的野趣,但并不意味著就只能無視、必須泯滅京劇昆曲與梆子、花鼓之間的差別,至少在裴艷玲這里,劇種的選擇,同時伴隨的是藝術(shù)內(nèi)涵以及表現(xiàn)力的提升。梆子給了裴艷玲力量,她卻在京昆中,學(xué)會了駕馭和控制;梆子給了裴艷玲外露的張揚,她更在京昆中,掌握了內(nèi)斂和含蓄。

看不到這一點,就無法領(lǐng)會京劇,也不足以理解裴艷玲。

裴艷玲最精彩的篇章在舞臺上,但《裴艷玲傳》這本書,展現(xiàn)的主要是裴艷玲的另一面,裴艷玲的生命歷程與她的舞臺不可分割,但另有一番動人的景致。這本書說的不只是戲,更是裴艷玲的人格成長的過程。領(lǐng)悟裴艷玲的藝術(shù)必須進入劇場,在那里才能感受到她一出現(xiàn)就震懾一切的氣場;但是雪小禪給裴艷玲寫的傳記,能夠讓我們直接觸摸她的生活軌跡,她的情感歷程,她的人生境界,讓她的藝術(shù)更增添一層光華。

裴艷玲一生坎坷,卻始終光明磊落,如霽風(fēng)朗月。她經(jīng)歷了比一般人更多的磨難,生活造就了她比普通人更堅毅的性格,疾惡如仇。但是這本書告訴我們,在裴艷玲的內(nèi)心深處也有柔情萬種,還潛藏有幽默和放達的一個角落,可惜命運對她太過苛刻,生生地逼出了她的強悍。雪小禪是懂裴艷玲的,不僅深愛,而且相知。

雪小禪的書里寫道,裴艷玲的父親決定讓她學(xué)戲前殘忍地告訴她:“學(xué)戲的人,要有九條命,一條條的死了,最后,戲才能學(xué)成。”裴艷玲學(xué)成了。而學(xué)成的過程中,那一絲絲從她身上被抽走的,都是些什么,留下的又是什么?

所以,讓我們一起細讀雪小禪的《裴艷玲傳》。

(題為編者加)

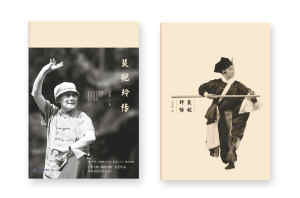

▲裴艷玲

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學(xué)術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室