中國作家網>> 訪談 >> 出版人訪談 >> 正文

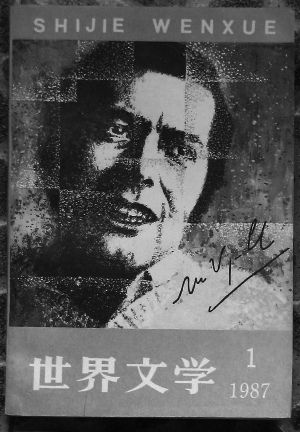

↑1987年第1期封面,2010年諾獎得主巴爾加斯·略薩。

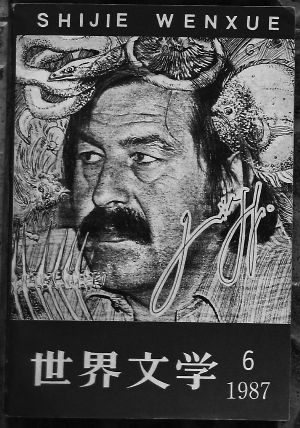

↑1987年第1期封面,2010年諾獎得主巴爾加斯·略薩。 ↑《世界文學》1987年第6期封面,1999年諾獎得主君特·格拉斯。

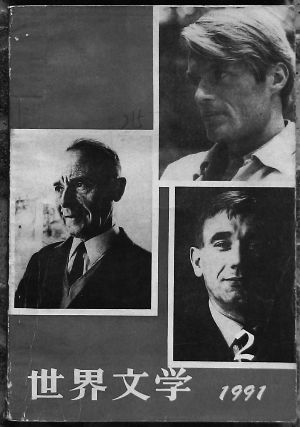

↑《世界文學》1987年第6期封面,1999年諾獎得主君特·格拉斯。 ↑《世界文學》1991年第2期封面,右上為2008年諾獎得主勒克萊齊奧。

↑《世界文學》1991年第2期封面,右上為2008年諾獎得主勒克萊齊奧。 ↑《世界文學》1998年第6期封面,2013年諾獎得主愛麗絲·門羅。

↑《世界文學》1998年第6期封面,2013年諾獎得主愛麗絲·門羅。繼承魯迅的《譯文》傳統

記者:今年《世界文學》雜志六十歲了。我們能從各個年齡段的中國作家那里感到他們對貴刊的敬意,說她是中國文學人的老師、營養源、了解世界文學現狀最及時而開闊的窗口,一點兒也不為過。但六十年前的舊事很少有人知道了,請您談談這份雜志是怎樣創辦起來的?從前身《譯文》雜志到后來的《世界文學》,經歷了怎樣的過程?

余中先:《世界文學》于1953年7月創刊,當時名為《譯文》,是為紀念魯迅等人在1930年代創辦的《譯文》雜志。茅盾在“發刊詞”中就這樣說:“為了紀念魯迅先生當年艱苦創辦的《譯文》并繼承其精神,這一新出的刊物即以《譯文》命名。”這是新中國成立后創辦的第一個專門介紹外國文學作品和理論的刊物。

1959年起,《譯文》改名為《世界文學》。刊物革新了內容,在刊登外國作品的同時,也發表一些由中國作者寫的評論文章,以求幫助和引導讀者更好地閱讀外國作品。在改名《世界文學》之際,編者特地在“致讀者”中強調:“盡管我們刊物的內容改變了,但是繼承魯迅先生的《譯文》的光榮傳統,是始終不變的。”

1964年《世界文學》脫離中國作家協會,改由中國科學院社會科學部(簡稱學部,中國社會科學院前身)外國文學研究所主辦。1965年因文藝界整風,《世界文學》停刊一年,之后因“文化大革命”爆發,刊物僅僅出了一期便從3月起停刊,一停就是整整十年。1977年10月,《世界文學》復刊,至今共出版350期。

記者:早期的主編和編輯們有哪些奠基性的人物?傾向于譯介怎樣的文學作品?

余中先:《譯文》的首任主編是茅盾,副主編陳冰夷,編委會由戈寶權、茅盾、陳冰夷、董秋斯、樓適夷、羅大岡、麗尼等人組成。編輯部最初的老人還有蕭乾、莊壽慈、方土人等,而當時最年輕的編輯是后來在翻譯界鼎鼎大名的李文俊。

新《譯文》在開本、篇幅、圖文并茂,以及某些體例的設置(如介紹外國作品須有前言或后記或作者簡介等)諸方面都沿襲了魯迅創辦老《譯文》時的做法。《譯文》當時為月刊,譯載的均為文學名著,以及蘇聯東歐社會主義國家的文學作品。

對中國文學陌生而強勁的滋補

記者:上個世紀八十年代是中國文學的大爆炸時代,《世界文學》的辦刊方向有什么變化?譯介了哪些重要的作家作品?您認為這些譯介對中國作家和中國文學有何影響?

余中先:上個世紀八十年代,是《世界文學》最興旺的時候。一方面,十年“文革”結束后,廣大讀者迫切需要接觸新的文化現象,尤其是外國文化的新鮮食糧。之前,由于意識形態方面的原因向蘇聯一面倒,中國對西方文學的介紹很片面——不僅在經典文學方面,有種種人為的條框,而且對現代派以后的新文學,更是幾乎不怎么了解。這就形成了讀者如饑似渴的狀態,幾乎任何一部好作品拿來,都會風行一時。另一方面,我國的研究者、翻譯者在很長時間里雖然荒廢了專業,但積累了很厚很深的功底和資料,一旦開放,他們的工作熱情迸發出來,不長的時間里,就出現了很多優秀的文學作品。有的在《世界文學》等雜志上發表,有的編輯成書,介紹外國文學的雜志,除了《世界文學》和《外國文藝》之外,陸續又有《譯林》、《當代外國文學》、《外國文學》、《國外文學》等雨后春筍般地興辦。

乘著這一東風,《世界文學》也大展身手。整個八十年代,在《世界文學》上發表的重要作品有卡夫卡的《變形記》、圣·埃克絮佩里的《小王子》、菲茨杰拉德的《了不起的蓋茨比》、加西亞·馬爾克斯的《百年孤獨》(選譯)、蘭姆的《伊利亞隨筆》、賽弗爾特的《世界美如斯》、卡彭鐵爾的《人間王國》、喬伊斯的《尤利西斯》(譯本選)、索因卡的《沼澤地居民》、巴爾加斯·略薩的《酒吧長談》、卡爾維諾的《不存在的騎士》、納博科夫的《微暗的火》、格拉斯的《貓與鼠》、普魯斯特的 《追憶逝水年華》(選章)、布利克森的《走出非洲》(選譯)、福克納的《我彌留之際》等。

值得注意的是,《世界文學》所開辟的“外國文學資料”還對國外最重要的文學作品文獻作了系統的介紹,多年中連載了英國西·康諾利編撰的《現代主義運動》(1880年至1950年英、法、美現代主義代表作一百種)、安·伯吉斯編撰的《現代小說:九十九本佳作》等;到九十年代,又連載了法國學者的《理想藏書》。這些,無論對讀者、翻譯者、出版社,都起到了推薦、介紹、引導作用,讓人們在選擇書目的時候,有所借鑒,少走了很多彎路。

《世界文學》給中國的作家帶來的營養,好比一種“狼奶”,陌生而強勁的滋補。

諾獎得主獲獎前,都被《世界文學》譯介過

記者:貴刊與翻譯家的關系是怎樣的?采取怎樣的工作方式呢?

余中先:《世界文學》的編輯幾乎都是研究者和翻譯者,他們心中有一張外國文學“地圖”,知道什么作品翻譯過,什么作者應該翻譯,他們也熟悉國內外的譯者隊伍。他們往往會自己選定篇目,約請翻譯家來翻譯,偶爾也親自上陣。比如在1990年代,當時的副主編申慧輝女士在研究加拿大女性作家時,發現愛麗絲·門羅的作品值得介紹,就在編輯《房中鳥:加拿大女作家作品集》的同時,選了《善良女子的愛》一作,請編輯部自學英語成才的莊嘉寧編輯翻譯,并在1998年的第6期發表,同期封面上還刊登了門羅的照片。今年,門羅獲得了諾貝爾文學獎,大家才發現,《世界文學》早已經三次發表過門羅的作品了。她的另一短篇《熊從山那邊來》則是李文俊先生退休后的譯作,他親自推薦給刊物的,我們覺得好,就在2010年第1期上刊登了。

記者:每年一到諾貝爾文學獎揭曉的時刻,貴刊的主編和編輯們都是最忙的——因為這些諾獎得主在獲獎之前,幾乎都被《世界文學》譯介過。

余中先:確實如此。在勒克萊齊奧、格拉斯、萊辛、品特、赫塔·米勒、巴爾加斯·略薩、特朗斯特羅姆、門羅等人獲得諾獎之前,他們的作品就已經通過《世界文學》為中國讀者所熟悉了。當然要讓讀者熟悉,我們的編輯自己就應該早熟悉,這一點,完全憑借他們的學養素質和編輯能力。

不分地域和名望,有價值就拿來

記者:曾聽您談到過譯者,尤其小語種譯者現在非常稀缺,不知是何原因?有無解決的辦法?

余中先:當今文學翻譯人才短缺是顯而易見的。原因很多,首先是閱讀在文化中的邊緣化,文學在閱讀中也逐步邊緣化,文學對人們的吸引程度遠不如當年,而從事文學翻譯這一行對年輕人也就沒什么吸引力。再則,翻譯的稿酬很低,更是減少了一些人的興趣。當今社會高收入的職業很多,外語好的年輕人往往會首選收入高的職業去做。翻譯即便不是最末的選擇,也是靠后的選擇。至于小語種,由于國內人才本就不多,就業供不應求,文學翻譯當然也就更處于“靠后”的選擇。

記者:在出版業的競爭下,《世界文學》現在的困境是什么?怎樣保持它的不可替代性?

余中先:以前,國內外國文學雜志就我們一家,既不愁無稿源,也不愁無讀者,發行量最高時曾有數十萬。現在,同行刊物增多,出版社對外國文學書的投入增強,令我們的活動空間小了許多。又由于刊物篇幅、作者版權的問題,我們不得不舍棄一些很有名的作家作品。我們只有把目光放在篇幅較小的體裁(短篇小說、詩歌、散文隨筆、文論、書信日記等)上,放在經過一定時間的積淀而顯出其文學價值的作品上,放在一般出版人、譯者知難而退的高難度、高品位作品上,才能不可替代。這就更需要我們的編輯有高水平,去挖掘開發它們。

記者:一本雜志即意味著對一種精神價值的選擇,《世界文學》所選擇的價值是什么?

余中先:《世界文學》看重作品的文學價值。所謂文學價值,是以探索和創新的精神,以多種文學形式、風格、技藝,體現出人類對生活的感受。由此,不分地域,不分語言,不分主義,不分作者的名望,只要是有價值的作品,就拿來。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室