中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

國內讀者對約翰·麥克菲可能并不熟悉,這位普利策新聞獎得主以撰寫“非虛構”作品而聞名,并在美國普林斯頓大學教授“非虛構寫作”課程,影響了幾代新聞人,其中包括不久前以《江城》、《尋路中國》等書為中國讀者所知的何偉(原名彼得·海勒斯)。

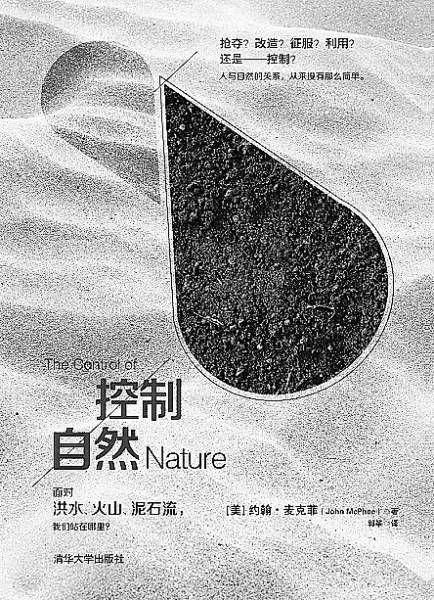

約翰·麥克菲的《控制自然》1989年在美國首次出版,直到2013年才有了中譯本。然而這本書到今天仍未過時。書中有一章描寫了新奧爾良——這個地區有大半在海平面以下,依賴防洪工程得以幸存。約翰·麥克菲在書中寫道:科學家們警告將有一場大災難。暴風雨最終會摧毀堤壩,橫掃新奧爾良。這個預言不幸在2005年因為卡特里娜颶風而成真。那場災難后,很多人提到了《控制自然》這本書。

人與自然的關系沒那么簡單

麥克菲向記者解釋書名的由來:“之所以選擇《控制自然》作為書名,是因為它有模棱兩可的兩個意思:一是自然可以被控制;另一個則意味著,是自然在控制著一切。”書的封面上寫著:“搶奪?改造?征服利用?還是控制?當然,人與自然的關系,從來沒有那么簡單。”

《控制自然》由3個故事組成,分別講述了泥石流、洪水和火山噴發3種自然災難。它講述道:災難其實是針對人類提出的概念,對自然而言,河流要改道、山體要滑坡、天要下雨,這多么正常。只是,偏偏泥石流沖到了好萊塢腳下、颶風可以席卷紐約城、而東京時刻擔心著地震威脅,人類就不得不與自然進行斗爭。

書中寫道,在洛杉磯,人們挖掘了巨大的沉砂池,使泥石流來襲時能夠流入預設的空間,不致蔓延到其他地區;在密西西比河,人們筑起大壩抵抗洪水,使河流不會任意改道;在冰島,人們用巨大的水管引入爆發的巖漿,讓它冷卻下來。雖然在一段時間內,這些強硬措施的確切實有效,但這3個故事的最終結局,人類都不是贏家。

何偉在中譯本的序言中寫道:“我意識到中國面臨的自然挑戰與美國相似……約翰·麥克菲細致地描述了人與自然發生沖突的情形,中國讀者也許會像美國讀者一樣從中找到自己想要的答案。”

自然災難中人類社會的整體行動

“自然災難所涉及的,遠遠不止是自然與人的關系,更為錯綜復雜的是人類社會在災難中的整體行動。”這是《控制自然》中除了描寫自然災難的前因后果之外,所最多著墨的主題。

約翰·麥克菲說:“人們覺得自然災害不會發生在自己的安身之所,至少在有生之年不會。這就可以理解為什么會發生很多戲劇性事件。”

中國地震局地質研究所研究員高建國在書中給出這樣一組數據:“教育部從2006年規定,中小學、幼兒園每個學期要針對洪水、地震、火災進行一次演練,但2007年只有70多個學校進行過一兩次,只占60多萬所學校的萬分之一。汶川地震后,全國有17755所學校進行防災演練,2008年全國學校地震演練次數是2007年的254倍。”

中國工程院院士、中國氣象科學研究院博士生導師李澤椿在《控制自然》書末《我們所處的現實》一文中寫道:“在現今的生活環境中,自然災害風險總是存在的,但很多時候人們選擇性遺忘,忽略了這些風險,特別是在地質災害、洪水高風險區。現代科技尚不能完全掌握復雜的規律或人為地阻止災害,但是可以通過科學深入的災害研究,找到其演變規律,作出一定的預報與預警。政府加強防御措施和組織管理,能在一定程度上控制自然災害造成的破壞。”

“非虛構”實錄不斷變化的時代

約翰·麥克菲的書從真實性的角度來說,完全可以與新聞媲美——腳踏實地的采訪、身臨其境的體驗、一絲不茍的調研。這位獲得過普利策新聞獎的作者,也許認為文學具有更高的標準。麥克菲告訴記者,每一篇文章從采訪、研究到寫作,都需要花5個月的時間,寫作本身花的時間是前期準備的10倍。

麥克菲經常告訴他的學生,非虛構寫作就像做飯一樣,你去商店買一大堆原料,把它們帶回家,放在廚房的柜臺上。“如果原料是紅辣椒——那它就不是西紅柿。你要做的就是用現有的原料把飯做好。”

美國在20世紀四五十年代就出現了“非虛構”的概念。何偉發現,現在中國人也開始關注非虛構作品——如屢屢獲獎的梁鴻的“梁莊”系列。他說:“非虛構寫作者能夠幫助讀者更深入地理解這個不斷變化的國家。”

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室