中國作家網>> 黨的群眾路線教育實踐活動 >> 正文

群眾路線的由來及內涵

http://www.donkey-robot.com 2013年10月14日12:05 來源:北京日報 1937年5月2日至14日,中共中央在延安召開了有蘇區、白區和紅軍代表參加的黨的全國代表大會,當時稱蘇區代表會議。會上毛澤東作了大會結論《為爭取千百萬群眾進入抗日民族統一戰線而斗爭》。圖為大會會場。

1937年5月2日至14日,中共中央在延安召開了有蘇區、白區和紅軍代表參加的黨的全國代表大會,當時稱蘇區代表會議。會上毛澤東作了大會結論《為爭取千百萬群眾進入抗日民族統一戰線而斗爭》。圖為大會會場。 1932年7月7日,毛澤東起草了《中華蘇維埃共和國中央執行委員會訓令第十四號》。文件要求:政府中一切可以節省的開支,如客飯,辦公費,燈油雜費,都須盡量減少。這一切節省,雖在各部分為數甚少,但積少成多,并可以養成蘇區中更加刻苦更加節省的蘇維埃工作作風——這是萬分必要的。

1932年7月7日,毛澤東起草了《中華蘇維埃共和國中央執行委員會訓令第十四號》。文件要求:政府中一切可以節省的開支,如客飯,辦公費,燈油雜費,都須盡量減少。這一切節省,雖在各部分為數甚少,但積少成多,并可以養成蘇區中更加刻苦更加節省的蘇維埃工作作風——這是萬分必要的。 1934年1月,毛澤東在江西瑞金召開的第二次全國工農代表大會上作報告(該報告后經節錄收入《毛澤東選集》第二卷,題為《我們的經濟政策》)。文章指出:應該使一切政府工作人員明白,貪污和浪費是極大的犯罪。

1934年1月,毛澤東在江西瑞金召開的第二次全國工農代表大會上作報告(該報告后經節錄收入《毛澤東選集》第二卷,題為《我們的經濟政策》)。文章指出:應該使一切政府工作人員明白,貪污和浪費是極大的犯罪。 1939年《中央關于深入群眾工作的決定》。

1939年《中央關于深入群眾工作的決定》。 1943年6月1日,中共中央政治局通過的《中共中央關于領導方法的決定》指出:“我們共產黨人無論進行何項工作,有兩個方法是必須采用的,一是一般和個別相結合,二是領導和群眾相結合。在我黨的一切實際工作中,凡屬正確的領導,必須是從群眾中來,到群眾中去。”

1943年6月1日,中共中央政治局通過的《中共中央關于領導方法的決定》指出:“我們共產黨人無論進行何項工作,有兩個方法是必須采用的,一是一般和個別相結合,二是領導和群眾相結合。在我黨的一切實際工作中,凡屬正確的領導,必須是從群眾中來,到群眾中去。” 1945年5月,劉少奇在中共七大全體會議上作《關于修改黨章的報告》。報告中指出:黨的群眾路線,是我們黨的根本的政治路線,也是我們黨的根本的組織路線。每一個共產黨員的思想中要牢固樹立以下幾個群眾觀點:一切為了人民群眾的觀點;全心全意為人民服務的觀點;一切向人民群眾負責的觀點;相信群眾自己解放自己的觀點;向人民群眾學習的觀點。

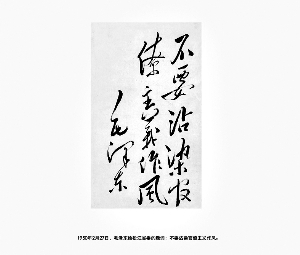

1945年5月,劉少奇在中共七大全體會議上作《關于修改黨章的報告》。報告中指出:黨的群眾路線,是我們黨的根本的政治路線,也是我們黨的根本的組織路線。每一個共產黨員的思想中要牢固樹立以下幾個群眾觀點:一切為了人民群眾的觀點;全心全意為人民服務的觀點;一切向人民群眾負責的觀點;相信群眾自己解放自己的觀點;向人民群眾學習的觀點。 1950年2月27日,毛澤東給松江省委的題詞:不要沾染官僚主義作風。

1950年2月27日,毛澤東給松江省委的題詞:不要沾染官僚主義作風。 1951年12月1日,中共中央發出《關于實行精兵簡政、增產節約、反對貪污、反對浪費和反對官僚主義的決定》。

1951年12月1日,中共中央發出《關于實行精兵簡政、增產節約、反對貪污、反對浪費和反對官僚主義的決定》。 1956年9月15日,毛澤東在中國共產黨第八次全國代表大會上致開幕詞。開幕詞中指出:“在我們的許多同志中間,仍然存在著違反馬克思列寧主義的觀點和作風,這就是:思想上的主觀主義、工作上的官僚主義和組織上的宗派主義。這些觀點和作風都是脫離群眾、脫離實際的,是不利于黨內和黨外的團結的,是阻礙我們事業進步、阻礙我們同志進步的。必須用加強黨內的思想教育的方法,大力克服我們隊伍中的這些嚴重的缺點。”“即使我們的工作得到了極其偉大的成績,也沒有任何值得驕傲自大的理由。虛心使人進步,驕傲使人落后,我們應當永遠記住這個真理。”

1956年9月15日,毛澤東在中國共產黨第八次全國代表大會上致開幕詞。開幕詞中指出:“在我們的許多同志中間,仍然存在著違反馬克思列寧主義的觀點和作風,這就是:思想上的主觀主義、工作上的官僚主義和組織上的宗派主義。這些觀點和作風都是脫離群眾、脫離實際的,是不利于黨內和黨外的團結的,是阻礙我們事業進步、阻礙我們同志進步的。必須用加強黨內的思想教育的方法,大力克服我們隊伍中的這些嚴重的缺點。”“即使我們的工作得到了極其偉大的成績,也沒有任何值得驕傲自大的理由。虛心使人進步,驕傲使人落后,我們應當永遠記住這個真理。” 1956年9月16日,鄧小平在中國共產黨第八次全國代表大會上作《關于修改黨的章程的報告》。報告中指出:黨的工作中的群眾路線,本身就要求黨的領導保持謙虛和謹慎的態度。驕傲,專橫,魯莽,自作聰明,不同群眾商量,把自己的意見強加于人,為了自己的威信而堅持錯誤,是同黨的群眾路線根本不相容的。

1956年9月16日,鄧小平在中國共產黨第八次全國代表大會上作《關于修改黨的章程的報告》。報告中指出:黨的工作中的群眾路線,本身就要求黨的領導保持謙虛和謹慎的態度。驕傲,專橫,魯莽,自作聰明,不同群眾商量,把自己的意見強加于人,為了自己的威信而堅持錯誤,是同黨的群眾路線根本不相容的。 1960年3月30日,毛澤東為中共中央起草《中共中央關于反對官僚主義的指示》。毛澤東在指示中引用了山東歷城縣委的材料,批評官僚主義的“突出的表現是五多、五少。就是說,會議多,聯系群眾少;文件、表報多,經驗總結少;人們蹲在機關多,認真調查研究少;事務多,學習少;一般號召多,細致地組織工作少。”“這種情況是不能繼續下去的,物極必反,我們一定要創設條件,使這種官僚主義走向它的反面。”

1960年3月30日,毛澤東為中共中央起草《中共中央關于反對官僚主義的指示》。毛澤東在指示中引用了山東歷城縣委的材料,批評官僚主義的“突出的表現是五多、五少。就是說,會議多,聯系群眾少;文件、表報多,經驗總結少;人們蹲在機關多,認真調查研究少;事務多,學習少;一般號召多,細致地組織工作少。”“這種情況是不能繼續下去的,物極必反,我們一定要創設條件,使這種官僚主義走向它的反面。”編者按

黨的群眾路線在革命戰爭年代產生,先后經歷了新民主主義革命時期、新中國成立后和改革開放新時期的形成發展過程。系統回顧總結黨的群眾路線形成、發展的歷史進程,是全面深刻理解群眾路線內涵的前提。

為配合目前開展的黨的群眾路線教育實踐活動,中央檔案館、中共北京市西城區委聯合主辦了“黨的群眾路線檔案展覽”,旨在圖文并茂地展示群眾路線的產生、發展并形成理論體系的全過程和黨貫徹群眾路線所取得的巨大歷史成就。展出的多件珍貴歷史文檔和圖片,是從浩瀚的檔案資料中精選出來的。本刊特辟專版選登,以饗讀者。

黨的群眾路線提出和形成的標志性節點

歐陽淞(中央黨史研究室主任):《中國共產黨章程》指出:“黨在自己的工作中實行群眾路線,一切為了群眾,一切依靠群眾,從群眾中來,到群眾中去,把黨的正確主張變為群眾的自覺行動。”這個表述是我們黨對黨的群眾路線最規范、最準確、最權威、最完整的表述。

在新民主主義革命時期,黨的群眾路線的提出和形成有如下標志性節點。

第一個節點,重視群眾工作的開始。黨的一大上,地方早期黨組織的報告提出重視群眾、發動群眾的主張,一大黨綱要求“把工農勞動者和士兵組織起來”。黨的二大文件正式提出了重視群眾工作的問題。二大通過的《關于共產黨的組織章程決議案》明確提出:“黨的一切運動都必須深入到廣大的群眾里面去”,要到群眾中去組成一個大的“群眾黨”。

第二個節點,“群眾路線”概念的出現。1929年9月,在根據中央政治局會議精神和周恩來、李立三多次談話要點,由陳毅起草并經周恩來審定的《中央給紅四軍前委的指示信》(黨的歷史上稱之為“九月來信”)中,多處提到了“群眾路線”。這是在黨的正式文件里第一次出現“群眾路線”這個概念。

第三個節點,黨的領袖對“群眾路線”的首次闡發。1943年6月,毛澤東同志在為中共中央起草《關于領導方法的若干問題》的決定時,第一次較為系統地對黨的群眾路線進行了闡述。他說:“在我黨的一切實際工作中,凡屬正確的領導,必須是從群眾中來,到群眾中去。這就是說,將群眾的意見(分散的無系統的意見)集中起來(經過研究,化為集中的系統的意見),又到群眾中去作宣傳解釋,化為群眾的意見,使群眾堅持下去,見之于行動,并在群眾行動中考驗這些意見是否正確。然后再從群眾中集中起來,再到群眾中堅持下去。”這就對黨的群眾路線進行了初步的闡發。

第四個節點,黨章對群眾路線的首次表述。1945年6月,黨的七大通過的黨章首次有了總綱部分。當時的黨章總綱提出:“中國共產黨人必須具有全心全意為中國人民服務的精神,必須與工人群眾、農民群眾及其他革命人民建立廣泛的聯系,并經常注意鞏固與擴大這種聯系。每一個黨員都必須理解黨的利益與人民利益的一致性,對黨負責與對人民負責的一致性。每一個黨員都必須用心傾聽人民群眾的呼聲和了解他們的迫切需要,并幫助他們組織起來,為實現他們的需要而斗爭。每一個黨員都必須決心向人民群眾學習,同時以革命精神不疲倦地去教育人民群眾,啟發與提高人民群眾的覺悟。中國共產黨必須經常警戒自己脫離人民群眾的危險性,必須經常注意防止和清洗自己內部的尾巴主義、命令主義、關門主義、官僚主義與軍閥主義等脫離群眾的錯誤傾向。”這是我們黨第一次在黨章中深入地闡述群眾路線問題。

在新民主主義革命時期,正是因為黨堅持馬克思主義同中國革命實際相結合,堅持一切為了群眾、一切依靠群眾的群眾觀點和從群眾中來、到群眾中去的領導方法和工作方法,這才找到了一條農村包圍城市、武裝奪取政權的具有中國特色的革命道路。正是由于在實踐中形成并不斷豐富發展了這條革命道路,形成并堅持了黨的群眾路線,黨才實現了由小到大、由弱到強、由幼稚到成熟的偉大轉變,最后取得了新民主主義革命的偉大勝利,建立了新中國。

新中國成立后,黨的群眾路線思想的發展

冷溶(中央文獻研究室主任):新中國成立后,毛澤東同志在群眾路線問題上有很多好的思想,大大豐富和發展了這一理論。比如:關于黨群關系好比魚水關系,如果黨群關系搞不好,社會主義制度就不可能建成,建成了也不可能鞏固的思想;關于兼顧各方面利益,調動一切積極因素,把我國建設成為一個強大的社會主義國家的思想;關于正確處理人民內部矛盾的思想;關于需要建立一定的制度來保證群眾路線的貫徹實施,提倡堅持民主集中制的原則和領導方法的思想;關于黨要接受監督,注意擴大黨和國家的民主生活的思想;關于堅決反對各種形式的官僚主義,干部要以普通勞動者的姿態出現,掃除“擺架子、擺資格、不平等待人、看不起人”這種低級趣味的“官氣”的思想;等等。

新中國成立后,我們黨成為執政黨。這種身份的轉變,使黨面臨著完全不同于革命時期的新的考驗。脫離群眾就是最大的考驗和最大的危險。關于這一點,毛澤東同志在新中國成立前夕召開的黨的七屆二中全會上就預見到了。他嚴肅告誡全黨,由于勝利可能出現的主要問題是驕傲自滿、不思進取和貪圖享樂。他提出對付的辦法是牢記“兩個務必”,反驕破滿,保持艱苦奮斗作風。

保持艱苦奮斗作風,反對貪圖享樂,這是毛澤東同志特別強調的問題。在我們黨開展的“反貪污、反浪費、反官僚主義”的三反運動中,他對浪費問題看得很重,認為浪費和貪污一樣,“都是極大的犯罪”。他解釋說:浪費和貪污在性質上雖不同,“但浪費的損失大于貪污,浪費的范圍極廣,項目極多,又是一個普遍的嚴重現象,故須著重地進行斗爭,并須定出懲治辦法。”“嚴懲浪費必須與嚴懲貪污同時進行。”

黨的群眾路線的系統總結和概括

冷溶:關于黨的群眾路線思想,在我們黨的歷史上有過三次系統的總結和概括,這對黨的群眾路線的形成和發展起了重要作用。

第一次是在1945年黨的七大上。

黨的七大召開前所作的《關于若干歷史問題的決議》,系統總結了我們黨成立以來特別是黨的六大以來與第三次“左”傾錯誤路線斗爭的歷史,總結了黨的群眾路線思想。黨的七大上,毛澤東同志所作的《論聯合政府》政治報告和《愚公移山》的閉幕式講話,都著重講了群眾路線問題。這些關于群眾路線的基本精神,集中反映在黨的七大通過的黨章中。這是我們黨第一次在黨章中系統地闡述群眾路線問題,概括了建黨以來特別是土地革命戰爭時期和抗日戰爭時期關于群眾路線的理論和實踐。

劉少奇同志在黨的七大作的關于修改黨章的報告中,用專門一個部分論述毛澤東同志關于群眾路線的思想。他首先明確了群眾路線在毛澤東思想中的重要位置,指出:“我們黨代表中國民族與中國人民的利益”,“這是我們黨與毛澤東思想根本的東西。”我們黨之所以獲得偉大的成就,就“在于堅持地實行了為人民服務的基本原則”。他強調,黨的群眾路線,“是我們黨根本的政治路線,也是我們黨根本的組織路線。”把群眾路線放在這樣的高度上予以定位,這還是第一次。他重點闡述了什么是黨的群眾觀點的問題,把毛澤東同志在這個問題上的思想觀點作了四個方面的系統概括,即:一切為了人民群眾的觀點,一切向人民群眾負責的觀點,相信群眾自己解放自己的觀點,向人民群眾學習的觀點。他說:“有了堅固的明確的這些群眾觀點,才能有明確的工作中的群眾路線,才能實行正確的領導。”這里,他把群眾觀點的重要性,群眾觀點與群眾路線的關系,講得非常清楚。

第二次是在1956年黨的八大上。

這集中體現在八大黨章和鄧小平同志作的關于修改黨章的報告中。鄧小平同志說:“從第七次大會到現在的十一年間,黨的實際斗爭的經驗,給了這一路線以更深刻更豐富的內容,因而在黨章草案中,這一路線也得到了進一步的反映。”八大黨章根據執政后黨的狀況發生的變化,要求全黨繼續堅持群眾路線,“特別應當注意謙虛謹慎,戒驕戒躁”,“同脫離群眾、脫離實際生活的官僚主義現象進行斗爭。”八大黨章第一次寫入了“群眾路線”的概念,要求“必須不斷地發揚黨的工作中的群眾路線的傳統”。

鄧小平同志根據毛澤東同志的論述,對黨的群眾路線理論作了進一步闡發,提出要通過建立制度和加強監督來保證群眾路線的貫徹,使黨不脫離群眾。他所作的一個重要理論工作,就是概括了群眾路線的內涵。這如同劉少奇同志在黨的七大上對群眾觀點內涵所作的概括一樣重要,反映了我們黨對這一理論認識的不斷深化。他說,黨的群眾路線包含兩方面的意義,一方面是從黨的性質、宗旨上講的,強調“每一個黨員必須養成為人民服務、向群眾負責、遇事同群眾商量和同群眾共甘苦的工作作風”;另一方面是從做群眾工作方法上講的,重申和強調了“從群眾中來,到群眾中去”的方法。這樣表述,就用群眾路線這個總的概念,把群眾觀點和群眾工作方法都統了起來,使群眾路線的內涵明確了、完整了。

第三次是在1981年黨的十一屆六中全會上。

大會通過的《關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》對群眾路線的理論總結,主要表現在兩個方面。一是對群眾路線的內涵在八大黨章的基礎上作了更為明確、簡潔的概括,指出:“群眾路線,就是一切為了群眾,一切依靠群眾,從群眾中來,到群眾中去。”后來,黨的十二大黨章中又加了一句“把黨的正確主張變為群眾的自覺行動”,在黨的十四大黨章中形成了關于群眾路線的完整表述。一直到現在,我們使用的就是這個表述。

另一方面的貢獻,是把群眾路線同實事求是、獨立自主放在一起,作為毛澤東思想活的靈魂的三個基本方面,認為這是貫穿于毛澤東思想各個組成部分的立場觀點和方法,是“在中國革命長期艱苦斗爭中形成的具有中國共產黨人特色的立場觀點方法,豐富和發展了馬克思列寧主義”。“它表現在毛澤東同志的全部科學著作中,表現在中國共產黨人的革命活動中。”這樣高度的評價,突顯了群眾路線在我們黨的指導理論中所具有的重要地位。

需要指出的是,這次總結是在經歷了黨的八大以來25年社會主義建設正反兩方面經驗教訓的基礎上,著眼于開創改革開放新時期而進行的。我們對群眾路線作為黨和國家事業生命線的極端重要性,有了更為深刻的認識。所以,鄧小平同志在提出恢復黨的實事求是思想路線的同時,提出要恢復黨的群眾路線的優良傳統。他說:“毛澤東同志倡導的作風,群眾路線和實事求是這兩條是最根本的東西。”“我個人覺得,群眾路線和實事求是特別重要。”他甚至把群眾路線放在了前面。歷史決議關于群眾路線的這些認識,雖然吸收了黨的十一屆三中全會以后的新鮮經驗,但主要還是總結概括了毛澤東同志從戰爭年代特別是社會主義革命和建設時期關于群眾路線的思想,是撥亂反正,完整、準確地理解毛澤東思想,恢復和發揚黨的優良傳統的成果。

在改革開放新的歷史時期,我們黨根據新的情況進一步豐富和發展了黨的群眾路線理論。鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平同志都作了大量論述。這些新的發展,集中反映在黨的歷次代表大會的政治報告和黨章修改中。

我們在各個歷史時期取得的勝利,從根本上說,靠的都是堅持了黨的群眾路線。現在,要完成黨的十八大提出的兩個百年的任務,實現中華民族偉大復興的中國夢,關鍵還在于我們黨能不能繼續贏得人民群眾的支持,能不能動員全體中國人民與我們一起奮斗。這次群眾路線教育活動,就是要達到這個目的。正像習近平同志所指出的:“開展這項活動,最重要的問題是要教育引導全黨始終堅持全心全意為人民服務的根本宗旨,不斷贏得人民群眾的信任和擁護,保持同人民群眾的血肉聯系。”“人民是我們力量的源泉。只要與人民同甘共苦,與人民團結奮斗,就沒有克服不了的困難,就沒有完成不了的任務。”

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室