中國作家網(wǎng)>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

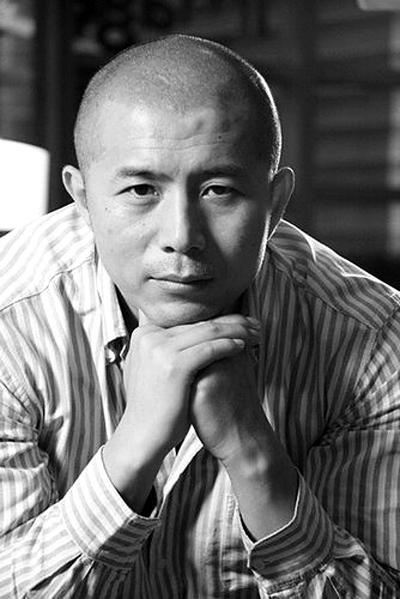

畢飛宇,1964年生,江蘇興化人。1987年畢業(yè)于揚州師范學院中文系。著名作家、江蘇省作家協(xié)會副主席。做過教師、記者、文學編輯,現(xiàn)為 “南京大學畢飛宇創(chuàng)作工作室”教授。代表作品有:短篇小說《哺乳期的女人》、《地球上的王家莊》,中篇小說《青衣》、《玉米》,長篇小說《平原》、《推 拿》。作品曾獲第一、第三屆魯迅文學獎,第四屆英仕曼亞洲文學獎,第八屆茅盾文學獎,臺灣開卷好書獎,法國《世界報》文學獎等。作品有二十多個語種的譯本 在世界各地發(fā)行。

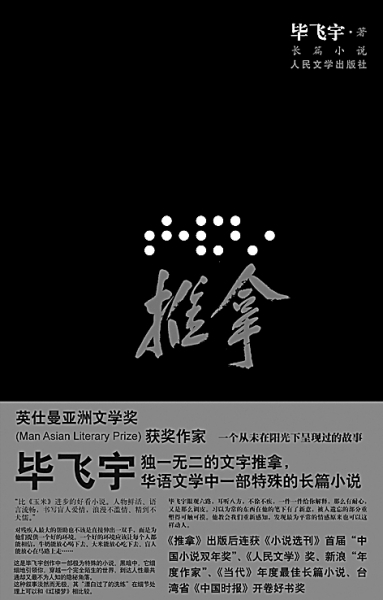

講述了一群盲人推拿師內(nèi)心深處的黑暗與光明。作者希望結(jié)識黑暗里的他們,反思光明中的自己。

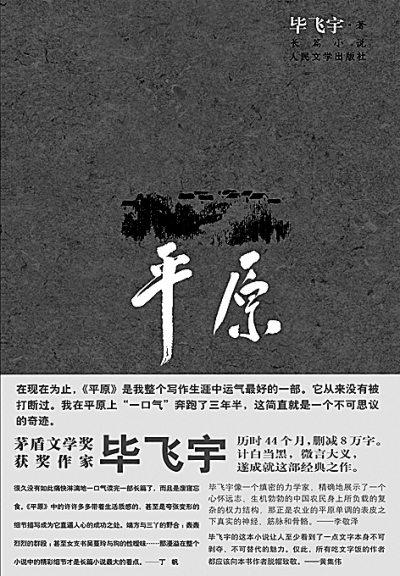

1976年,高中畢業(yè)生端方回到家鄉(xiāng)王家莊,他將經(jīng)歷怎樣的愛情?平原涌大海,峰起潮落,青春祭日月,暗紅枯白。

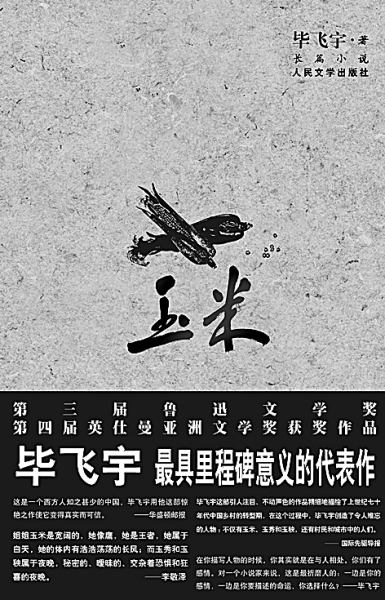

小說展現(xiàn)了玉米、玉秀、玉秧三姐妹與周遭、與時代之間普遍而又奇特的關(guān)系。 以上三部作品由人民文學出版社出版

收錄了《青衣》、《哺乳期的女人》、《大雨如注》等7部中短篇小說。《中國好小說・畢飛宇》由中國青年出版社出版

隨著電視劇《推拿》和話劇《推拿》的播出、上演,著名作家畢飛宇這部2011年榮獲第八屆茅盾文學獎的同名小說又一次走進人們的視野。長篇小說 《推拿》被譽為“獨一無二的文字推拿”,徹底而生動地還原了一個盲人世界,評論者評價這部作品彰顯了畢飛宇的小說功力,從頭至尾洋溢著令人沉醉的“體 溫”。借助這份閱讀的溫度,本期我們約請曾經(jīng)的中學語文教師、現(xiàn)供職于南京素養(yǎng)教育研究中心的姜廣平先生與作家畢飛宇進行對談。姜廣平不僅是畢飛宇的同 鄉(xiāng),還是高中同學、大學校友,這份對畢飛宇其人其文的熟稔使他早在2000年即以對話體文學評論《“我們是一條船上的”》深度解讀了畢飛宇的作品。此番兩 位老友再次對話,不過,這次的切入點不是文學,而是教育。――編者

■姜廣平

談《推拿》

“小說的魔力引領(lǐng)我進入看起來無法進入的世界”

姜廣平(以下簡稱姜):最近中央電視臺熱播《推拿》,觀眾感動的是,用卑微的心也能照亮世界。甚至,正是這些卑微的心照亮著世界。我知道許多人問過你寫這部小說的動因,但我仍然希望從這個問題進入我們的對話。

畢飛宇(以下簡稱畢):鳳凰衛(wèi)視的“名人面對面”欄目采訪時也問過這個問題,我說寫這個作品是個意外。我因 為受傷去做推拿,就和推拿室里的按摩師成了朋友。有一次,其中一個小伙子和他女朋友請我吃飯。結(jié)果吃完飯出來,樓道里黑咕隆咚的,燈壞了。我一看外面這么 黑,就拉著他女朋友扶她下樓,但伸手不見五指,所以我的腳就很猶豫。還沒猶豫完,女孩手一拉說畢老師我?guī)阕摺`忄忄忄馓貏e快,就把我從五樓帶下來了。到 了樓下的時候她說,畢老師你看你不如我吧。

剎那之間我感觸特別多。因為在黑暗里,明亮的眼睛歸零了,而看不見光亮的盲人,因為長期在黑暗中摸索,在特定環(huán)境下,形成了一種步行的規(guī)律,這 種規(guī)律就是她的眼睛。你看看這是多么神奇的一個轉(zhuǎn)換,在黑暗中本來我是想幫助她的,她卻來幫助了我,而且這個過程如此有趣。如果你沒有跟盲人打過交道,沒 有經(jīng)歷過這樣的場景,你終身都體會不到。一剎那我就想寫一部小說,就在這個點上,它來了。

在大部分時候,我們癡迷于生命的長度,其實,寬度一樣有意思。一個人如何有意識地拓寬自己的生命呢?寫小說無疑是一個好辦法。小說有小說的魔 力,它會引領(lǐng)我們進入那些看起來無法進入的世界。本質(zhì)上說,促成我寫《推拿》的原因和我寫別的作品沒有區(qū)別,那就是我對別人有好奇心。

姜:畢竟是寫盲人這個你并不十分熟悉的人群,寫作過程中有什么不同嗎?

畢:《推拿》的寫作和其他作品的寫作沒有太大區(qū)別。當然,在寫作過程中,我對自己也提了一些要求,那就是處 理好人物的關(guān)系。你知道的,《推拿》的體量很小,人物卻非常多,如何在這樣小的體量里包裹那么多的人物和人物關(guān)系,這對我來說是一個大考驗。為什么要選擇 小體量呢?原因很簡單,盲人的世界從來就不是一個“天高地迥”的世界,如何呈現(xiàn)小說內(nèi)部的逼仄和擁擠?只能是小體量。小說家都賤,都喜歡給自己設(shè)置障礙和 難度。跨越障礙和難度,你只能從小處入手。我一直都是這樣的,從大處想,往小處做。

姜:《推拿》里有很多教育內(nèi)涵可以挖掘,諸如生命教育、特殊教育、勵志教育及價值觀的建立等。看來,讀師范學院、在南京特殊教育師范學校任教,這些經(jīng)歷讓你無法忘情于教育了。

畢:是的,應該說,我是有些教育情結(jié)的。這些年來,我真正關(guān)心的其實是教育和計劃生育之間的關(guān)系問題。你也 知道,計劃生育之后,中國的家庭格局變化了,家庭倫理也變化了,這些東西必然會體現(xiàn)在教育上。我說過一句話,因為獨生子女,我們做父母的都是神經(jīng)質(zhì)的。為 什么呢?我們輸不起。一個人輸不起是很不好看的,一個家庭輸不起也是很不好看的,一個民族輸不起就更不好看了。什么時候我們輸?shù)闷鹆耍覀兊奈幕蜁兊?大氣、從容,我們的教育也才會跟著大氣、從容。

談教育

“小說家和教育有點瓜葛,怎么看都是件好事”

姜:我們不妨列舉一下你的關(guān)涉到教育的作品:《哥倆好》、《好的故事》、《地球上的王家莊》、《哺乳期的女 人》、《彩虹》、《玉秧》、《家事》、《寫字》、《白夜》、《相愛的日子》等。當然了,這些作品都寫到教育,可又覺得光是教育也裝不下這些作品。像《好的 故事》、《玉秧》,只不過是因為事情發(fā)生在學校,可能也并不能被當作真正的教育小說。《地球上的王家莊》的兒童視野里,則又具有濃郁的哲學色彩。

畢:我一直關(guān)注教育,這是真的。在我看來,對一個民族來說,沒有比教育更大的事情了。和教育比起來,GDP 實在算不了什么。無論GDP有什么閃失,過幾年總能調(diào)整過來,實在不行,十幾年二十幾年也就夠了,可是,教育一旦出了問題,一代人就廢了,一代人廢了,文 化就會變異,這是一個極為嚴峻的事實,它的影響力可以延續(xù)一百年,甚至更久。

姜:在非常有影響的中篇小說《青衣》中,劇團里筱燕秋與春來是師徒關(guān)系,這是一種典型的教育關(guān)系了。當然,從文學上看,她們的關(guān)系則更為復雜。

畢:劇團里的師徒關(guān)系就是任課老師和學生的關(guān)系,甚至是班主任和學生的關(guān)系,怎么不是教育呢?當然,這樣的師徒關(guān)系有一點是特殊的,他們之間有競爭。我想這是有趣的,當師生之間、領(lǐng)導與部下之間有了競爭,會是怎樣的一種盛況呢?

我很在意競爭之間的公權(quán)力,公權(quán)力會參與競爭嗎?我的回答是:公權(quán)力不參與個人競爭,這是一個好社會;公權(quán)力一旦參與了個人競爭,那就必然是一個不良的社會。

姜:我想到了你的長篇處女作《那個夏季那個秋天》,其中的耿東亮,既是音樂系的大學生,又是一個女孩子的鋼 琴教師,這算是一篇真正的教育作品了。你寫過這么多教育作品,稱得上是一個非常稱職的“教育作家”。因為寫女性特別出彩,過去有人說過你是“女作家”。我 覺得,你還應該是“教育作家”,你寫教育的筆觸伸到了我們常人難以企及的地方。

畢:“教育作家”是一個神圣的稱號,我不是一個謙虛的人,可我真的不敢當。我關(guān)注教育說到底和我的家庭有 關(guān),我們家祖孫三代都從事教育工作,我年輕時讀的是師范學院,現(xiàn)在的身份是大學教師,我關(guān)心教育是理所當然的。我覺得這是我的幸運,一個小說家和教育之間 有點瓜葛,怎么看都是一件好事。

姜:最近讀了你的《大雨如注》,我發(fā)現(xiàn),你這篇小說對教育的思考愈發(fā)深刻了。

畢:謝謝你的鼓勵。這篇小說其實就寫了一件事,我對漢語未來的擔憂。你也知道的,我不可能是一個狹隘的種族 主義者,但這并不意味著我可以放棄對漢語的感情。漢語畢竟是我的母語,它的處境又是那樣糟糕,我滋生出擔憂的情緒是正常的。當然,《大雨如注》的難點就在 于,不能因為對漢語的處境擔憂,就對外語、尤其是對英語抱有必然的敵對。我寫這個東西的時候有些糾結(jié),話又說回來了,我寫所有的小說都糾結(jié),沒有糾結(jié)就沒 有我的小說。

姜:我自認為是很好的文學讀者,可還是沒有讀出你的這層隱憂。看來,大作家的心靈空間的確是浩浩蕩蕩無邊無垠的。這恰恰說明了一個真理,一部閱讀史,其實就是一部誤讀史。而且,也只有真正偉大的作品才會存在誤讀。一條小溪,清澈見底,怎么也無法與大河大江大海相提并論。

畢:你過獎了。可你別忘了,我首先是個讀者,然后才是作者。我不知道你是不是真的誤讀了,我只覺得你高估了 作者的自我闡述。相對于一部小說而言,“作者自述”真的具有天然的合法性嗎?不一定的。在文學這個范疇內(nèi),作者的自說自話不能說沒有道理,但是,一旦進入 文化這個空間,讀者和作者必然是等值的。什么是閱讀?什么是誤讀?其實也說不好。我的作品未必夠資格,但是我想說,好作品必然經(jīng)得起解讀,這個解讀包括閱 讀,自然也包括誤讀。

姜:說了這么多你與教育的瓜葛,在你眼中,教育究竟是什么?它應該是什么樣子的?

畢:教育的本質(zhì)是國家與民族的需要,國家與民族需要什么,教育就是什么。這么一說事情就簡單了,國家是什么樣子,教育就是什么樣子。反過來說也一樣,教育是什么樣子,國家就是什么樣子。

談讀書

“稱職的老師每一天都是讀者”

姜:這就不得不談到教師的讀書了。你覺得一個稱職的教師應該是怎樣的讀書人?

畢:我的父母都是鄉(xiāng)村教師,我想說,他們是最合格的鄉(xiāng)村教師。為什么這樣說呢?因為我見證了他們的生活,他們的每一天都圍繞著課堂,即使是吃飯時,談的還是備課、上課和批改作業(yè)的事。我的父母每一天都是讀者,雖然書本不多。我覺得稱職的老師就是“每一天都是讀者”。

姜:據(jù)我所知,在大學里,你“啃”了不少哲學著作。后來呢,你又讀了哪些書?

畢:我沒有一個好的讀書履歷,這真的很慚愧。大學畢業(yè)之后,我讀書再也沒有系統(tǒng)了,都是亂看,說來說去,還 是文史哲方面的。我在讀書的時候幾乎沒有讀過中國的當代文學,許多作品是寫作之后才開始讀的。我直到現(xiàn)在都沒有在網(wǎng)絡上讀書的習慣,還是喜歡端坐在桌椅旁 邊,捧著一本書來讀。

姜:這些書,給了你哪些營養(yǎng)?哪些書對你的影響是終生的?

畢:對我一生都有影響的還是年輕時讀的書,比方說,西方文學的經(jīng)典。這些閱讀對我很重要,它幫助我建立了文 學的美學趣味,我就此知道了文學是什么,什么是好的文學,尤其是,什么是好的小說與好的詩歌。當然,其中也有變化,我在年輕的時候特別喜愛法語作家和西班 牙語作家,人到中年之后,讀的更多是英語作家的作品。這樣的閱讀也影響著我的寫作風格,細心的讀者一眼就可以看出來變化的。

也許我還要說一說《紅樓夢》,我大學時沒有讀過,因為總是讀不進去。真正領(lǐng)略漢語小說的魅力已經(jīng)比較晚了,我的導師不是魯郭茅和巴老曹,而是《紅樓夢》。的確,作為一個漢語作家,不好好地認識《紅樓夢》是不會有大長進的。

姜:你最近在讀什么書?

畢:我最近在集中閱讀李輝,中國有許多李輝,我說的是人民日報的這個李輝。最近我一直在讀他的《封面中國》。

姜:李輝的文字,我主要是在《收獲》上讀過,確實是一位現(xiàn)實感與歷史感都非常強的作家。過去,你曾向我推薦過何清漣、秦暉、朱學勤、王彬彬,你說他們是當今的財富。你在閱讀李輝時,又是如何定位的?

畢:談不上定位李輝,我可以說的是李輝的語言,我喜歡他語言的表情,是的,表情,這種表情很容易與讀者建立 相互信賴的關(guān)系。我想說,作為一個歷史的研究者,他語言的表情比小說家還重要,為什么這么說呢?閱讀就是對話,在對話的時候,讀者不是只看你說什么,他還 會盯著你的表情。我很喜歡李輝的表情。

姜:在南京特殊師范學校教書的那些年,應該有很多值得留戀的人與事吧?這種教書的經(jīng)歷,對你的人生有哪些影響?

畢:影響還是比較大的。我真正學會在語言當中使用邏輯,還是在做教師之后。站在講臺上對一個人的幫助很大, 尤其是一個小說家,他會更加敏銳,他的認知更加立體,他知道怎樣建立語言的權(quán)威性。當然,做教師對人的內(nèi)心影響也很大,他習慣于與人為善,他盼著別人更 好,他也更耐心。我的很多壞毛病就是在做了教師之后慢慢地克服的。

姜:現(xiàn)在,你的身份是南京大學教授,我還了解到此前你便給研究生授課。你主要講什么內(nèi)容?

畢:我給南大研究生上課的時候從來不講經(jīng)典,原因很簡單,在南京大學,講經(jīng)典的老師很多,都比我講得好。我 只講學生自己的習作。我提前把這些習作拿過來分析,分出不同的邏輯模塊,然后,和他們一塊一塊地討論,這樣的討論可以延續(xù)許多課時。我的工作就是挑撥離 間,讓他們爭論,他們必須找到更好的寫作方法來證明自己。我不做裁判,只給建議。在提建議的時候,我會涉及經(jīng)典、文學的基本理論,還有我的經(jīng)驗。同學們的 感覺是怎樣的我沒問,但是,我自己很愉快。

姜:你對大學生的閱讀有什么建議?

畢:讀經(jīng)典。讀經(jīng)典永遠正確。我的建議是,不要亂,先分語區(qū),再分國家,再分時段,再分作家,這是比較靠譜 的閱讀經(jīng)濟學。我是一個失敗的閱讀者,失敗之后我終于懂得怎樣種地了:一塊地,要種玉米就都種玉米,要種小麥就都種小麥。你要是在一塊地里同時種上玉米、 高粱、大豆、小麥和芝麻,你得到的將是一堆柴火。

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡工作室