中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

東北網10月7日訊 題:寫作是我生命中最重要的部分——訪硝煙中走出的作家張恩儒

接觸張老師之前,抗美援朝,志愿軍,炮火,硝煙,報務員,波長,號碼這些在文藝作品中出現的詞匯似乎早已淹沒在時光深處,正以沉靜的姿態看流云飛渡、看日月更新。不過,隨著張恩儒老師低緩的講述,那些夢幻般的歲月仿佛正穿越烽火向我們靠近……

10月4日,記者采訪了黑龍江著名作家張恩儒,聽他講述不一樣的故事。

張恩儒老師于正在裝修的家中接受記者采訪。東北網記者 左遠紅 攝

張恩儒老師于正在裝修的家中接受記者采訪。東北網記者 左遠紅 攝被戰友們戲稱為“作家”

時光追溯到1952年,19歲的張恩儒正面臨著人生一次嚴峻的選擇。軍校畢業的聯歡會余音繚繞,如同年輕的心涌起絲絲眷戀。緣于特殊情況,原定的實習取消了,將來的去向成為擺在每個人面前的課題。張恩儒在心里義無反顧地選擇到前線去!他甚至悄悄去找指導員,表明自己的心愿。可他聽到的卻是:“軍人服從分配!哪能自己想去哪兒就去哪啊!”

1951年與軍校同學合影。張恩儒提供

1951年與軍校同學合影。張恩儒提供他忘不了軍校操場上的最后一次集合,忐忑的心好像要從嘴里跳出來。他屏住呼吸,聽指導員宣布分配命令。有的同學被分去東北軍區司令部,他在心里喊:不去不去!別叫我!接下來是防空軍司令部,裝甲兵、空軍,海軍等等。

“以下點到名字的分配到中國人民志愿軍司令部……”張恩儒再次暗叫:叫我,叫我,快叫我吧!指導員停頓了一下,竟然第一個點了他的名字,他樂得挺胸高吼:到!直接沖開前排的女同學,躥了出去。因塞滿書刊而比別人大很多的背包,把一個女生碰倒在地。同學們被他的舉止逗笑了,激動中的張恩儒對這笑聲卻渾然不覺。

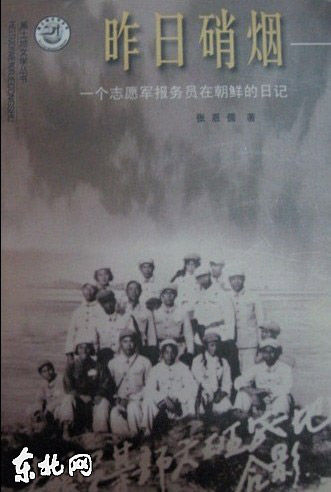

張恩儒作品《昨日硝煙》。張恩儒提供

張恩儒作品《昨日硝煙》。張恩儒提供朝鮮,朝鮮!月光下的平原,河流,山川,峻嶺,峭壁,樹木,房屋,橋梁,山洞,這一衣帶水的鄰邦啊,此時,正被侵略者的炮火逼視,張恩儒在心里說:我來了,我們來了!我們將不惜鮮血和生命,打敗敵人,讓金達萊怒放在美麗的原野上。

連綿的炮火,敵機毫無征兆的大轟炸,潮濕陰冷的山洞,發送不完的情報,嘀答不停的電波。暴雨侵襲的隱蔽部,長夜中寒風刺骨的哨位。架線,查線,標圖,分辨可疑呼號、波長,及時向上級報告情況……就是在那樣一片焦土上,也不時有溫馨的畫面:當地居民跑來看望志愿軍,送蘋果、栗子、西紅柿。當地的阿媽妮幫戰士縫鞋、補衣服,戰士們把舍不得吃的餅干、糖塊分給當地的孩子。張恩儒就曾用兩條毛巾給一個5歲的朝鮮孤兒親手縫制了一個背心。他喜愛地叫那個孩子“阿得兒”(兒子的意思),任那個孩子在他的床鋪跳上跳下,沾得全是泥土也不介意。當部隊撤離時,那個兒童遠遠地跟著汽車邊跑邊哭,張恩儒一邊揮手,一邊擦去流下的眼淚。60年后,回想起在朝鮮前線的日子,他跟老伴兒開玩笑說,我在朝鮮還有一個兒子呢,想來也有五六十歲了。

老伴說,那你就寫寫你的兒子唄!

是啊,在朝鮮五年,張恩儒書不離手,有人回國問他捎什么東西,每一次,他要的都是書。因為讀書,甚至遭到不務正業的批評,但他就是改不了讀書的習慣。所有空閑都用來讀書。他還創作了大量詩歌寄回國內,被戰友們戲稱為“作家”。

真正的成為作家

第一部有影響的著作《望云峰》 。 張恩儒提供

第一部有影響的著作《望云峰》 。 張恩儒提供1953年《志愿軍一日》發表了張恩儒的第一篇散文,1954年《解放軍文藝》發表了他的短篇小說處女作《深夜》;而真正使他斐聲文壇的是他復員后發表的長篇小說《望云峰》。在上世紀七十年代,《望云峰》幾乎家喻戶曉,成為頗受大眾喜愛的文學作品,影響了當地一批中年作家。但當記者提起這部著作時,張老師卻長長嘆一口氣說:孬糟!他說,每每提起《望云峰》,我就感到汗顏,有些章節,按當時的形勢要求進行了杜撰,被修改得面目皆非,離自己的內心越來越遠。

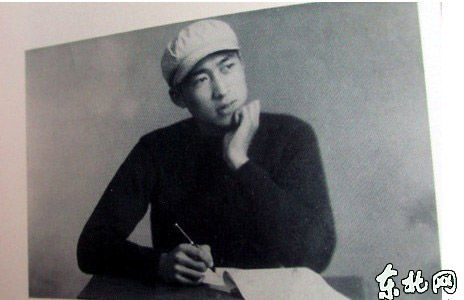

1957年退伍還鄉立志終生從事寫出作。張恩儒提供

1957年退伍還鄉立志終生從事寫出作。張恩儒提供也許正是這樣一種深深的遺憾吧,張老師以驚人的速度和水平完成著一部又一部作品。先后出版了散文集《漫漫人生》、《昨日硝煙》、《雨天》、《夏鳥》;短篇小說集《江對岸的藍眼睛》,長篇小說《沉湖》《牛角上的月亮》、《雪浴》《洼地》《云雀》10部著作。這些作品無一不浸透著作家的思考與真情,在純文學創作低迷的大環境下,他堅持著自己的責任,良知,將一部部主題積極嚴肅的作品奉獻給廣大讀者。

上世紀七十年代末,張恩儒老師就成為黑龍江省文聯駐會作家,后又擔任《北方文學》編輯、《章回小說》主編。以自己的創作才華和謙遜品格贏得良好口碑。

家鄉是我永遠的牽掛

張老師是土生土長的通河人,是松花江水和黑土地哺育成長的作家。也許正因為如此,他筆下的人物才像一道原汁原味的東北燉菜,充滿了民間民俗味道。草房,土炕,殺年豬,女人玩嘎拉哈,挖鼠洞,割燒柴,扭秧歌…儼然如一幅多姿多彩的版畫,讓人感受著藝術的力量。對后期創作的作品,張恩儒老師有滿意,也有慨嘆,他說,因為這藝術的底色是生活,是表現泥土一樣樸實的底層民眾的人生。所以,他感到欣慰和踏實。

1973年初冬,全家人在通河過著田園般生活。張恩儒提供

1973年初冬,全家人在通河過著田園般生活。張恩儒提供這些年,張老師扶持了很多家鄉作家,有的成為當下實力雄厚的小說家,劇作家,詞作家。至今,張恩儒老師還擔任著家鄉文學刊物的顧問,他每年都回通河,與作者們座談,推薦優秀作品。這些年,他光為家鄉作者捐書就達千冊。談及此事,張老師微微一笑,他說,從年輕開始就從微薄的工資中列出購書計劃,這么多年沒有間斷。捐書給家鄉文友就是希望有更多的真心熱愛寫作的人成長起來,我牽掛他們,這種牽掛可能一直會到生命的最后。

龐大的寫作計劃

不知不覺,斜陽從一個窗口移至另一個窗口,老人家在椅子上調整著坐姿。擔心他過于勞累,記者邀請他一起吃晚餐。

慢慢地下樓,慢慢地點菜,慢慢地落座,慢慢地交談。隨著老人家的節奏,覺得慢下來的感覺不錯,仿佛可以牽住時光的衣角,以最樸素的交流感知生命的厚度。

晚霞透過窗子,灑在桌上。老人將雙手疊放在桌上,而且是手心朝上,似乎要接住什么。一時間,記者有點愣神,難道這就是一個防空情報兵的手嗎?他可是志愿軍中有名的發報最多、最準確的報務員啊。半個多世紀后,這雙手又通過電腦鍵盤寫出近千萬字作品。當年的老兵,今天的文學創作精兵,命運是怎樣在一個人身上完成這奇妙的統一啊!老人甘心伸手接住的莫非就是命運出色的安排?

2005年夏與孫子在一起。張恩儒提供

2005年夏與孫子在一起。張恩儒提供 “想寫的東西太多了。怕是今生都寫不完了。”老人幽幽的目光中竟透出一絲憂郁。他說:“老伴和兒女們都不同意我這樣拼命,但我又停不下來。只有坐在電腦前,心才格外安寧,那些遙遠的時光,那些被遺忘的人們又會清晰地浮現在腦海,我只有用寫作與他們對話,與他們交流,心才是快樂的。要問我這一生什么最重要,那就是寫作,今生沒有任何一件事大過寫作。”

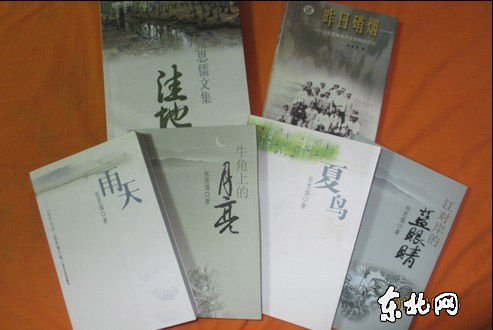

張恩儒部分作品。東北網記者 左遠紅 攝

張恩儒部分作品。東北網記者 左遠紅 攝日前,張恩儒老師創作的68集電視劇《還我河山》已接近尾聲,還有四部長篇《荒灘》已列入創作計劃。

夜幕降臨,華燈初放。送張老師上樓,望著老人緩步走進家門,記者從心里升起一種敬意與祝福!

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室