中國作家網>> 美術 >> 作品 >> 藝苑 >> 正文

詩性的重塑與大境的堅守——朱全增及其花鳥畫的文化解讀

http://www.donkey-robot.com 2013年09月16日09:42 來源:中國作家網李貫通

幾年前,我意外得到一冊朱全增的花鳥畫集,朱全增花鳥畫所創造的宏大氣象和深邃意境令人難忘。中國畫的創新是一種艱苦卓絕的精神勞作,沒有創新就只有模仿和因襲,走不出前人的森林、同儕的自留地,走不出自家的柴門,繪畫必然進入“休眠”期。中國花鳥畫的創新,難度更大。朱全增常常慨嘆:“古人不見今時月,今月也曾照古人。幾千年來,一樣的姚黃魏紫、綠肥紅瘦,一樣的鷗鷺荷下、雁去衡陽,創新談何容易!”正是有了難易之分,才有了技術和藝術之別。作為思想者的朱全增,所以能夠創新,因了他準確地把握住了人文關懷興盛與消費理念雜亂的時代精神,因了他敏銳地捕捉到了個性張揚、多樣紛呈的時代審美信息。

有了清晰的認識,就有了“突出重圍”的方向。于是,朱全增選擇了“詩性”與“大境”。幾年前和朱全增閑聊,我問他詩性是什么,他用毛筆寫了一個“象”字。他說:“沒有象就沒有詩,象就是詩。中國被稱為詩的國度,是因為中國是象的國度,這里的詩不只是狹窄的文體意義上的詩,而是廣義的,是流淌在萬事萬物萬念萬思中的氣場和神韻。對于書畫家、文學家而言,物——情——意——境,是一個詩化歷程,每進一層都滲透著象的功能,也展示著象自身的莊重升華。說詩性也好,說象性也好,就是要有杜鵑啼血的真情,有羿射九日的膽識,有女媧補天的壯麗,有打翻老君爐的智能,有重整山河的理想。”在談到“大境”時,朱全增這樣說:“大境是大思維、大格局、大關懷的結晶,以天地為父母,以山河為兄弟,以竹梅為姊妹,以花蟲魚鳥為子女,樂于對牛彈琴,能知木石心事。”他還特別強調:“大境與尺幅無關,丈八大制,或許毫無生機;如掌片紙,或已承載萬千氣象。”

朱全增能有這般的真知灼見,是我始料未及的。上世紀80年代,我讀過意大利學者維柯的《新科學》一書,非常認同維柯對“詩性”的闡述,也就從那時起,對“詩性”一詞,不敢輕易言之。朱全增把“詩性”解釋為“象”,可謂切中肯綮。當我們了解了這樣一位文化修養厚實、思維蓬勃又嚴謹的畫家后,再去閱讀他的畫作,就不難發見他獨具魅力的藝術表現手段了。

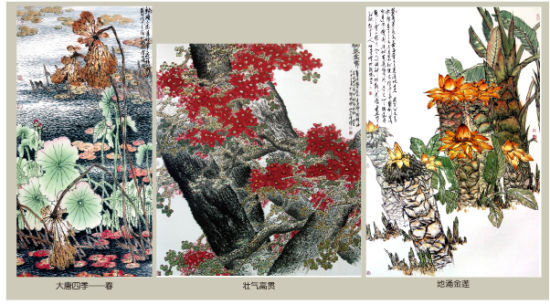

首先,是隱約的敘事與真切的擬人。敘事與擬人,本來是文學作品的表現手段,朱全增大膽地把它們移植到自己的花鳥畫中,使他的作品構成了一個有聲有色、有世事有動感的完整的人間生活鏡像。《大塘情思》是朱全增的精心之作,偌大的荷塘,荷花盛開,如豆蔻年華的少女,或熱烈或羞澀,或嫻靜或扶搖;曾經田田如蓋的荷葉,失去了往日的豐韻,堅定地做少女的陪襯與守護。畫面強烈反差,已經讓人或為之悅朗、或為之唏噓了,可是,當人們再仔細閱讀后,意外發現在荷花深處隱藏著另一組生命:三只鷗鷺心事重重地俯視著,對面一只鷗鷺回首仰望,就像去意已決的游子,作最后的傾訴。畫的右下,一片靜靜的空白,波浪不興,一條婉約水道。讓人想起李清照筆下的情節:常記溪亭日暮,沉醉不知歸路。興盡晚回舟,誤入藕花深處。爭渡,爭渡,驚起一灘鷗鷺。如果說《大塘情思》帶給人們生命纏綿及世態的甘苦,《不肯過江東》帶給人們的則是一段濃縮了的歷史,定格了一個英雄的傳奇。這幅畫的構圖簡潔,著色酣暢淋漓,畫面靠空白豎切為二,左小右大,右邊漆黑的猶如斧劈的絕壁上,幾株花色淡黃、花姿凌厲的霸王花,展示著最后的風采:它們綻放到了極致,努力把頭顱伸向對岸,天長地久會有時,此情綿綿無絕期。先前的金戈鐵馬、鼓角爭鳴,戛然而止,但見劍光一閃,鮮血貫日,烏江為項羽嗚咽,山巒為項羽默哀。

朱全增這樣的創作,在花鳥畫的家族中是一個“異類”,是對人物畫傳神本性的巧妙借鑒,我們可以說他的畫是花鳥的,分明也是人性的,也可以說成一篇文學作品的“圖說”。畫家的這類作品,使稍有文學閱讀經驗的人迅速獲得似曾相識的朦朧美,從而拓展了花鳥畫的受眾群體,也拓展了社會的審美視野。

其次,是奇特的想象與“悖常”的哲學。當下的藝術,精品神品難求,已是一個不爭的事實。市場經濟下,藝術家很難掙脫名韁利索,這固然是原因之一,其實,更主要的原因是詩性意識的缺失。沒有想象便沒有詩性。想象,說來容易,怎樣落實到中國畫,尤其是花鳥畫上呢?朱全增的手段是“悖常”。

“悖常”,就是變形與夸張,表面看有悖于常態常理,實質上卻是常態常理的高級形式,有了悖常,形而下的物體才會具有形而上的精氣神。朱全增畫的紫藤、葡萄、石榴等,其枝體主干下部,大多左盤右旋,虬勁扭曲,層層呼應,狀若蟠龍,極盡堅忍不拔、百折不撓的意志,也極盡挾古攬今、一匡天下的理想。我曾經向他求教一幅主干結滿疙瘩的石榴,問他這樣是否合適。他說:“取其意取其勢,并沒夸張。之所以把疙瘩畫這么大,是因為每一個疙瘩代表一個朝代,這棵千年石榴的身上系結了唐宋元明清!”朱全增畫葉和花,同樣夸張,長者漆黑,只幾片就鎖定了時空;嫩者似在有無之間,情意綿綿喃喃自語。

說到悖常,不得不說他的木棉樹。朱全增畫木棉,截取一段主干,把重點放在木棉樹冠的枝條上。他借助西畫中的一些繪畫手段,對樹冠支干、次支干、小枝椏斜向上45度的原貌作了形體處理:局部的支干枝椏橫向伸展,穿插聚別,跌宕起伏,交織纏綿,牽挽隨緣,猶如千百人的手臂,巧奪天工地組合在了一起,鑄成一個充盈著力量、意志、豪情的生動壯麗的三維圖像。

最后,是主客的交融與天人的一體。“觀山則情滿于山,觀海則情溢于海”,朱全增古文功底深厚,他最喜愛的正是那些想象獨特、情感豐沛的主客交融而臻天人合一的詩句。讀《大塘放歌》,你會想到王勃的“落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色”;讀《香染九垓》,你會想到王維的“人閑桂花落,夜靜春山空”;讀《一株獨放天地魂》,你會想到吳昌碩的“十年不到香雪海,梅花憶我我憶梅”……

關于主客關系,除了追求鑄融大境外,朱全增更是匠心獨運,在每一幅畫作的景物布局上,重視主客的和諧。他認為,傳統的花鳥畫過分強調主賓關系,事實上往往貴“主”而賤“賓”,賓主相隔,畫家要做到“物有主賓,心無尊卑”才行。他的《國色和春啟東風》,牡丹和石頭的關系相生相諧,牡丹為主,石頭為賓,但是石頭是不可或缺的。牡丹嬌艷富貴,卻難抵風雨,石頭給了它力量與信心;牡丹色彩絢爛,幾塊石頭便驅褪了俗浮氣;花開花落,年復一年,孰道滄桑?石頭就是忠誠的見證人。反過來,石頭拙樸凝重,牡丹卻又給了它幾分靈氣,也映襯出石頭的剛毅。畫花即畫石,畫石即畫花,所謂木石一脈,天地一體。即便是純粹的畫竹畫梅畫葡萄畫水仙畫曼陀蘿……其枝葉花果皆有主賓之分,畫中可見顧盼提攜,可見疏密掩映,可聞呼應起伏之聲,可聞氣血流暢之韻。朱全增說:“墨分五色肉眼可看,而筆筆含血是要用心才能感知到的!”

蘇東坡說過,“凡學術之邪正,視其為人”,同樣,凡境界之高下,視其胸襟。了解朱全增的人,無不欽佩他的人品:心地干凈,風貌清朗,與人為善,憂患民生。在我眼中,朱全增除了是一個畫家,更是一位“詩人”。他酷愛藝術,他為心靈而畫,為這個時代而畫,為自己的民族而畫,他的高歌或吟哦,將會帶給我們更多的驚喜與感動。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室