中國作家網>> 美術 >> 作品 >> 藝苑 >> 正文

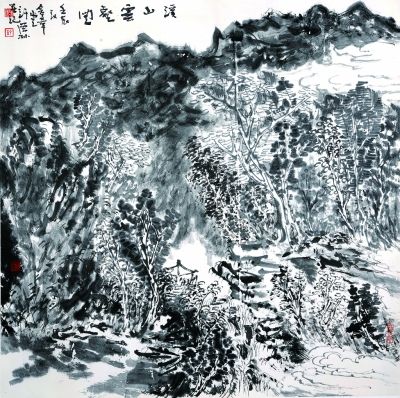

溪山云壑圖 許洪林 作

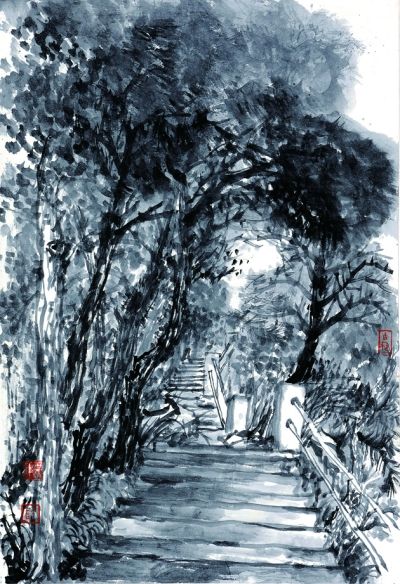

溪山云壑圖 許洪林 作 恩施手記 許洪林 作

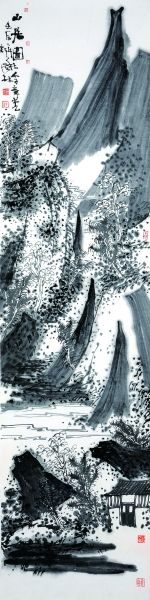

恩施手記 許洪林 作 山居圖 許洪林 作

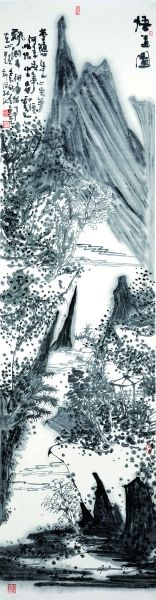

山居圖 許洪林 作 悟道圖 許洪林 作

悟道圖 許洪林 作 且聽泉聲戀翠微之三 許洪林 作

且聽泉聲戀翠微之三 許洪林 作 且聽泉聲戀翠微之四 許洪林 作

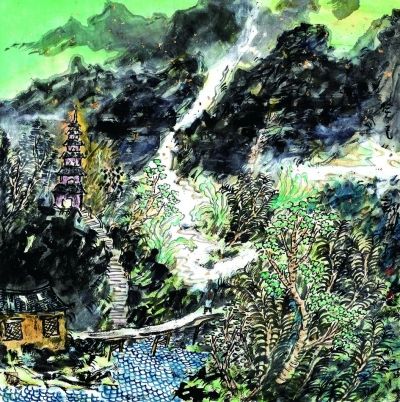

且聽泉聲戀翠微之四 許洪林 作 青山欲轉綠溪回 許洪林 作

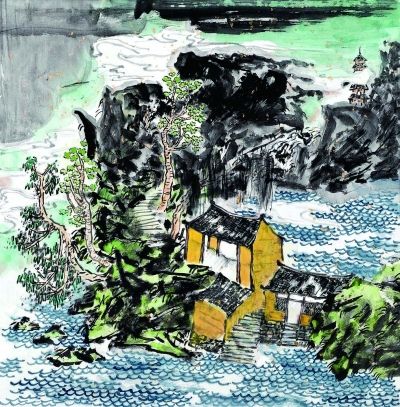

青山欲轉綠溪回 許洪林 作 家住湖邊綠樹春草深 許洪林 作

家住湖邊綠樹春草深 許洪林 作許洪林

廣東省潮安縣人,中國藝術研究院藝術碩士,現為中學美術高級教師、策展人、畫家。兼任品牌中國聯盟文化藝術專業委員會廣東區秘書長、中國人民大學文化藝術策劃與推廣研究所兼職副研究員、廣州市黃埔區人大代表、廣州市基礎教育教師培訓教學專家庫成員。

一幅畫能領略到畫者的精神氣質,一幅畫也能讀到畫者的人格魅力。

但凡與洪林相識的人,一定對他為人的豪情和仗義表示贊許。他無論對師長還是對道友,總是誠摯而殷切。在和朋友結交中,他會“吃虧”,不計個人得失,透析出潮州人那種特有的爽意大氣和精巧的處事風格,他以誠與真贏得了朋友們的好口碑。

洪林是一位勤奮的藝術吮吸者。他是一位美術教師,為了藝術追求,在而立之年后,考上了中國藝術研究院碩士研究生,師從著名山水畫家許俊教授等。在讀研期間,他虛心向師長學習,作畫習字刻苦,研讀了不少書。無論寒冷酷熱,他租住在清華園狹窄的宿舍中,習畫練字不斷,精書泛學。同時,在課余他通過擁擠的公交車,奔波于中央美院、清華美院、人民大學之間“蹭課”。可以說,他在京讀研期間,把時間用到了極致,也結交了不少京城師者同道。所以,幾年中他繪畫水平的長進和美術學養的提高,是超常的努力所獲,是師長和道友們所共睹的。

正因于此,他作品的筆情墨趣之外,透露出一種敦厚與文韻的知性。從他的山水寫意畫和現代書法中,可見探索傳統之根,構成多實驗新法為旨意。其藝術個性,生性耿敦而又靈動,下筆力求不媚俗、不落畦徑,顯露其鮮明的文氣韻致,嚴謹中見精巧和樸拙。洪林的畫中大膽采用“皴、擦、鉤、斫、點”筆法,點與線完美結合。皴法隨手而來,墨漬或沉或染,山體和叢木在點皴漬染的過程中,前者顯得蒼而不枯,潤卻不軟,后者更是肌理豐富,質地潤澤,在遠山、近樹、空間、感覺的動感韻律中,呈現出勃勃生機,使畫面構成一種新體又特殊的效果,給人一種澄澈透明、清新舒爽之感。

在此,祝洪林在今后的藝術之路中,以深學至誠而掘進,并在熔鑄于筆墨的精神歷練中更加純美,凸現獨特的丹青之范。

許洪林山水畫集評

許 俊 (中國藝術研究院研究生院副院長、教授)

我們常說學習中國畫重要的不在于學而在于悟。在教學過程中,我發現許洪林學習的熱情很高,并充分體現在他的刻苦鉆研和勤于思考上,當然,這其中更多的是善于領悟。通過在中國藝術研究院的專業學習,洪林集中精力對山水畫的傳統重新進行了梳理和研究,并在山水畫的創作上有所體現,特別是在處理畫面的能力上有了明顯提升。他的山水畫已具有自己的一些筆墨方式和創意想法。

記得我在新生入學教育課上曾經講道,在學業上要有所成就首先要做到4個“堅”字,這就是堅定、堅強、堅持、堅守。堅定的是信念和方向,堅強的是克服困難的意志,堅持的是持之以恒的精神,堅守的是獨立的學術品格。許洪林有著堅定的信念和執著的追求,通過他的不懈努力一定能取得新的成績。

張夫也 (清華大學美術學院藝術史論系主任、教授、博士生導師)

許洪林近幾年來往返于京穗之間,一邊教學,一邊學習,并樂此不疲。在中國藝術研究院學習期間,他能夠刻苦學習,勤于寫作,從《芥子園畫傳》切入,一是汲取傳統筆墨,在筆墨語言上力求做到有源頭;二是將《芥子園畫傳》作為一個研究課題,深挖其投射出來的文脈精神,從跨學科的符號學知識的視角,探討《芥子園畫傳》初集的符號化語言與中國山水畫創作中個人符號化的提煉之間存在的關系問題;三是在創作中能夠發揮自身特點和合理的個性因素,在原來的基礎上又有了長足的進步。

洪林雖為新銳藝術家,但對傳統的國粹藝術始終情有獨鐘,并視之如命。其山水畫既堅持傳統的繪畫技法和章法,又注入了現代審美理念,在傳統的基礎上,充分借鑒西方藝術中的審美理念和表現形式,形成富有形式美感、情趣雋永、格調典雅縝密的藝術風格。作品既顯北方冷峻雄奇之氣,又富南國靈秀巧致之韻,君在傳統繪畫“借古開今”方面,著實做了積極而又有成效的探索。

汪曉曙 (廣東省美術家協會副主席、廣州大學美術與設計學院院長、教授)

早在學生時期我就看到了洪林對藝術理論學習和藝術創作方面的專注,在本科學習期間他的中國畫作品和書法作品就已經入選省級展覽。這些年來洪林在教學之余,仍著書立說,畫筆不輟,這既透露出他勤勉的治學精神,更體現出他對繪畫的執著和熱愛。

觀其山水畫近作既取法宋元山水畫的意境,又有現代審美要素和新的表現畫法,作品注重畫面的位置經營與線條的表現力,筆墨形態雋永豐富,著色大膽絢麗,富于變化,這些都得益于他在教學、科研、音律、設計和傳統文化的實踐與感悟。

黃丹麾 (博士、《中國美術館》編輯、《中國藝術報道》執行主編)

洪林的山水畫不求形似,而求神似,充滿了強烈的主體自由精神。在“搜盡奇峰打草稿”的過程中,“人”與“物”化 、“心”與“境”諧,進而做到了主客一體、物我兩忘之神境。

洪林的山水畫分為墨筆和彩墨兩種。墨筆山水畫以《恩施手記》、《且聽泉聲戀翠微》(組畫,共四幅)、《山居圖》、《悟道圖》、《溪山云壑圖》等為代表,《恩施手記》和《溪山云壑圖》以淡墨散掃,屬于“粗筆”一路,著力營造空靈、飄渺之氣韻;《且聽泉聲戀翠微》組畫,以濃墨暈染為主,屬于“細筆”一路,著意構建渾厚華滋、境深意遠之雅趣。《山居圖》與《悟道圖》則以幾何化的構圖來描繪山體,頗有清淡閑遠之意趣。彩墨山水畫以《家住湖邊綠樹春草深》、《青山欲轉綠溪回》為典范,二畫將色彩與墨筆相融會,把西畫的焦點透視與國畫的多點透視相結合,努力尋求國畫的寫意與西畫寫實的合璧,可謂學貫中西、借古開今。

總之,洪林的山水畫一手伸向傳統,一手伸向自然,善于汲古拓今、以西潤中,從而達到了“心悟于至道”“畫契于無為”之妙境,這的確是另辟蹊徑、別有洞天!

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室