中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

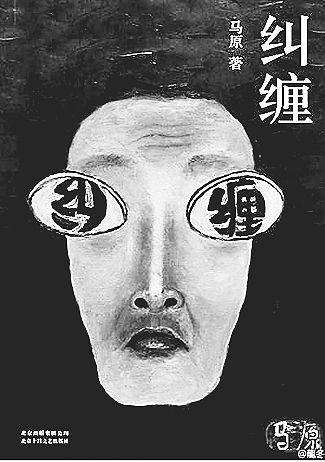

“小說要體現社會學價值”——馬原談新作《糾纏》

http://www.donkey-robot.com 2013年08月13日09:19 來源:光明日報

馬原,一位在文學“江湖”成名已久的“先鋒派”高手。

20年前,馬原留下一句著名的話“小說已死”之后退隱;20年后,他重現江湖,接連推出重磅作品,再次引發關注。

雖然已重新回到了讀者的視野,但馬原并沒有打算就此改變自己的生活方式。定居云南的大山,遠離污染和嘈雜,每天的第一件事就是看云。“這兒的云太美了,無法用語言形容。”馬原現在的生活充滿了簡單的快樂,愜意而充實。

日前,記者撥通了他的電話,聽他暢談新作,感懷人生。

記者:從去年開始到現在不到兩年的時間,您接連推出了《牛鬼蛇神》和《糾纏》這兩部長篇小說,如此密集的創作和您之前在文壇長達20年之久的沉寂,形成了非常強烈的反差,這其中有什么特別的原因?

馬原:在這20年間,其實我曾經多次做過寫作的嘗試,但均以失敗告終,怎么努力都無法向前,不知是什么力量使得寫作難以為繼。我本人覺得這個事情特別神秘。

此番重新拿起筆,其實不只完成了《牛鬼蛇神》和《糾纏》這兩部作品,還有另一部長篇,考慮到近期出版密度太大,沒急著拿出來。

不知道為什么,這20年來不間斷的強烈的寫作愿望,在這個回合顯得特別順遂,不到一年的時間就完成了三部作品。不像之前,很多次開了頭而最終都沒有完成。這完全出乎我自己的意料。

我和好朋友聊過這種狀態,大家都認為它和我在20年里一直想寫,而又一直沒能完成有關。我也覺得,這20年讓我累積了太多的東西,所以重新拿起筆就欲罷不能。

我今年60歲,已經走過了一甲子。寫完《牛鬼蛇神》之后,我曾經表達過心情,預感到以此開始的這個寫作階段,會再完成10部或20部長篇小說。

我現在的體內積累了非常多的能量有待釋放,從生理到心理都充滿了無法解釋的激情,處在一種非常奇特的狀況。

記者:和去年的《牛鬼蛇神》內容迥異,這次新出版的《糾纏》,以大城市生活為場景,講述了一個叫姚清澗的老人去世之后,在他的家庭里發生的一系列遺產糾紛風波。這類題材在文學作品中并不多見,您為何會做此選擇?書中的情節和您個人的經歷有關系嗎?

馬原:我兩次聽到我的朋友講一個故事,第一次是他單獨講給我聽,當時我并沒有太在意;后來又作為旁聽者聽他給另一個朋友講,忽然感到那是一個卡夫卡式的故事。生活本身就是糾纏,方方面面充滿糾纏,我想表達這種感覺。

好的小說一定是在虛構的意義上有了充分的再現和想法,而不是把實在生活中的細節和人物實行對接。如果說有人在小說中看到了誰的影子,那也只是借用而已。

對我來說,更重要的還是小說要體現的社會學價值。

在經歷了大半個世紀幾乎沒有個人財產的狀況之后,當下的中國逐漸進入了越來越多的個人擁有財產的時代,出現了越來越多涉及遺產繼承和諸多法律法規,以及固有的人倫關系之間的沖突和糾葛。

對我而言,最大的興奮點就在于當下的這個“財產社會”遇到了怎樣的窘迫,以及在這樣的窘迫之下會出現怎樣的沖突。

此外,對老父親生活中的秘密,以及三代人代溝的心理辨識,都是我作為作者更為注重的。

《糾纏》中表現了三代人不同的價值觀。在寫小說的過程中,我參照了自己這一代人和父母、子女的經歷和感受。我和他們事實上都發生了不可逾越的代溝,不可彌合,不可跨越,這是一個歷史必然。所以我在小說中不是發表感慨,而是再現了歷史必然。

歷史的必然事實上給作者和讀者都帶來了新鮮的東西。不寫《糾纏》,我就不能正視和父輩間、下一代之間價值觀倫理觀之間的鴻溝,其中充滿了始料未及的矛盾和沖突。然而無論怎樣,無論是和自己的上一代還是下一代,我都希望固有的價值倫理,能讓我們的心靈更貼近,能得到寬慰舒展的結局;希望族群的倫理傳統有平穩的延續,不至于損毀,甚至斷裂。

記者:作為中國當代“先鋒派”小說的代表作家之一,您著名的“敘述圈套”開創了中國小說界“以形式為內容”的風氣,對中國當代文學的發展起到了重要影響。然而在20年后的新作品《糾纏》中,卻看不出絲毫的炫技,而是以一種平實的語言和傳統的方式來講述故事,是一部相當寫實的作品,有評論認為您“接地氣”了。個人寫作風格為什么會有如此之大的變化?

馬原:我之前對“形而下”的生活缺乏熱情,觀察也不夠。這20年我雖然沒有完成寫作,但是作為旁觀者,這20年的每一天我都沒有錯過,也在和大家相似的環境中度過。

一些不吐不快的塊壘,很突然地就讓我想寫一些身邊的生活,從“形而下”入手,找個縫隙,關心一下身邊的生活,描述當下社會生活中的迷惑和困境。

我有一個創作“形而下”三部曲的規劃,現在已完成兩部,除了這本《糾纏》,還有另一部已創作完成但尚未出版的長篇小說《中國病了》。

我會把人和人之間遇到的很多困局,以及之前很多我不太關心的內容都放到“形而下”三部曲中,之后還會回到“形而上”。我認為在寫了一定數量的“形而下”的東西之后,內心會疲憊,也沒有更多讓人激動的部分。“形而下”三部曲將足以囊括我對之前20年實在生活的觀察和發生的興趣。

雖然評論界對我這次的創作有“接地氣”的說法,但這并不意味著我以后的寫作都是這種方向。回到“形而上”時,我還會隨著方向的轉移而改變寫作手法。平實的寫法更適合寫實,“形而上”則更關心方法論,更力求用與過程不那么一致的、突破傳統的方法去表達。

寫完“形而下”三部曲之后,我下一個回合的寫作,可能會寫童話。因為我有一個4歲的小兒子,我想為孩子而寫。童話寫作無論從寫作主旨還是方向上都是“形而上”的,會突破常規,反傳統,形式上會有很大突破,不知到時會被評論界定位為什么。(本報記者 吳 娜)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室