中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 人物 >> 正文

李小可:只有走到極致,才可能成為大師

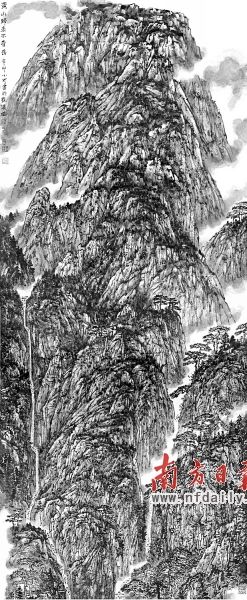

http://www.donkey-robot.com 2013年08月01日09:50 《黃山歸來不看岳》李小可 作

《黃山歸來不看岳》李小可 作7月19日至8月1日,“水墨家園——李小可作品展”在廣東美術館舉行。李小可的父親是中國二十世紀著名的山水畫大師李可染先生,而他繼承父親衣缽,現為北京畫院一級美術師、黃山書畫院院長。李小可的水墨畫用墨清淡、筆法精到、疏可走馬、密不透風。他的作品中的構圖、光線、筆墨、色調、意境無不閃動著心靈的律動。正如他所說的那樣:“家園是我們生存的時代和賴以生存的自然,傳統文化也是一種家園。當你走進了,會有深深感動。藝術家就是把這種深深的感動轉化成個人化、程式化語言的人。”李小可在接受南方日報記者采訪時表示,藝術最重要的是個性,只有走到極致,才可能成為大師。

以藝比天大的態度感悟

李小可說,“水墨”是他藝術生涯選擇的主要語言方式,也是緣:父親、山水、中國畫的表現……它承載著東方文化的特征。他在介紹自己關于北京景物的畫時又說:“在繪畫中有一個思想叫做重表現,在繪畫中有我對生活對北京或對某一個特定的感動的一種表現,而不是泛泛地用傳統的城市化方式去隨意性地畫。隨意畫也有,但是作為我創作性的作品,它的特征就是重表現,把我對情感的表達、對生活的記憶、現實的感動融入我的創作。”

李小可一直把傳統與自然、生活連接起來,用“藝比天大”的態度去感悟、實踐。他說,當我回顧過去,自己好像是人生旅途的一個行者,作品就是我這個行者在探索的荒途中所做的“活兒”。李小可父親李可染在上個世紀60年代初,曾來廣東寫生、創作,因此他覺得這是一種緣。

大師們的影響延續至今

少年李小可居住在北京東城區大雅寶胡同2號,這是一個很小的院子,卻居住了20世紀中國畫壇很多大師名人。這里曾經住過李苦禪、李可染、葉淺予、董希文、王朝聞、張仃、孫美蘭、黃永玉、吳冠中等大師。齊白石老人曾為小可作兩尺余《年魚》一幅,上題“二歲小寶”。李小可當年年幼,還無法完全感受到那些大師的精神境界。李小可說:“他們當時還在中青年階段,還在探索時期。當時我還很小,一直到了文革,到我慢慢成熟,再回去了解一下他們的言論、思想的時候,才了解他們的精神。他們對我的影響一直延續到現在。”

談到父親對他的指點,李小可說:“沒有專門化的指點,他會在他的畫中談論一下他對藝術的看法。比如他強調畫面的整體感,比如畫面筆墨處理的關系,主要是他對藝術的態度和不怕失敗的精神,一直潛移默化影響著我。”

○對話:

○談創作

精讀傳統和自然兩本書

南方日報:這次展覽您的水墨畫,很多都是名山大川的作品,古代畫家董源曾說“外師造化,中得心源”,大自然對您的創作的影響很大吧?

李小可:我覺得自然是我藝術創作的一個根本所在。藝術是一種感動的表達。作為山水畫來講,很重要的是對大自然個性的、特殊性的一種感悟,并且把這種感悟形之筆墨。“內得心源”即是藝術家如何面對時代、自然,做出一種個性的、獨創的表現。我覺得這是一個很重要的源頭。

南方日報:您曾經去工廠當工人,這段生活對您的創作有影響嗎?

李小可:有。藝術不僅僅是一種技術。它講究對人生的體驗。藝術家對人生、生命、自然的看法,都會反映在他的創作中。正是因為經歷了很真切的工廠的體驗,有了當兵的經歷,我對這個世界的看法也發生改變。對于藝術的堅持,這些經歷,我想是一個很大的幫助。

南方日報:在水墨畫創作道路上,您傾向于更多地繼承前人,還是努力尋求創新?

李小可:我覺得水墨畫是中國繪畫文化的一個核心部分,在歷史長河中,水墨形成了不同于西方藝術的表現形式。它程式化語言的表現、筆墨的表現,以及對空間、造型、對意境的處理,有自己特殊化的一種方式。水墨本身也是一個文化家園,這個文化家園本身,是通過它的語言、傳統積累下來的經驗,對當今中國畫的發展起了根本性的作用。我們對于傳統要有繼承,但是傳統在當代,很重要的還要和生活、時代、個人經驗連接起來。我父親曾講過:“要精讀傳統和大自然這兩本書”。我們除了向傳統去學習以外,還要到生活和時代中去發現。水墨表現新的可能性,這個對我來講很重要。同時我們也要以一種開放的態度來對待當代視覺文化的經驗和世界繪畫經典的經驗。要把這些經驗為我所用。把它融入到水墨畫的血液當中。

○談大師李可染

他一定要走到極致

南方日報:您父親李可染的山水畫變革在整個中國近代美術史產生了重要影響,如何看待父親的探索和突破?

李小可:我父親抓住東方文化還有水墨的特征,他還精通了大自然和傳統。他說,對于傳統,要用最大的功夫打進去,要用最大的勇氣打出來。打進去,就是要堅持藝術的東方性。在中國,他的老師是林風眠先生,在法國,他的老師是克羅多教授,學的是素描和油畫,但是在他的藝術生涯中,并沒選擇油畫,而是選擇了東方藝術。

對于他,選擇東方文化是終身的。他對東方文化的審美特征、審美方式有深度的研究,這個是他取得成就很重要的一個方面。他上世紀40年代畫的一些人物畫,還有他畫的牛在水中游,都極有東方特色。他的畫帶寫意性、筆墨性,有淡泊和閑逸精神的自如的表現。他始終在思考,如何把一種悠久的歷史文化轉變為帶有個人化的、帶有時代性的筆墨表現。所以他后來提出“所貴者膽,所要者魂”,真是太經典了。你只是固守了傳統文化是不行的,還要到生活中去再發現、體驗,去尋找一種新的表現材料。

他在堅持發展文化傳統的精神上,去發現一種新的意境。他1955年至1957年,反復到生活當中深度寫生。后來,他就創作出不同傳統的,但又有傳統精神的水墨作品,包括《春雨江南圖》、《萬山紅遍》等。這些畫除了傳統的程式化語言之外,更加豐富了墨的表現。他用墨創造出了雨后空氣濕潤、漂浮、彌漫渾然一體的意境。這種意境發揮了中國墨的優點,這種畫既區別古代的中國畫,又區別于西方的油畫。另外,他把生活當中的光感引入了繪畫。把光所形成的金屬感表現在畫面上,但是又是東方特色的,而且非現實的,更強化藝術家的個性和意境。他說,要走到個人化表現的極致,才能感動人。他的筆墨和個性追求達到極致和完美。水墨畫意境成為他藝術的靈魂。

南方日報:您父親哪方面對您觸動很大?

李小可:他在繪畫中有一種不怕失敗的精神。他經常會拿他的畫來給我們提意見。有時候他在畫畫,會對角度、筆墨、不斷修改。有時候筆墨、氣氛、整體已經畫得很好了,但是他會不斷地畫,畫到最后,有可能這張畫畫壞了,他覺得沒有關系,他要了解藝術語言的整個過程,而不僅是停留在一個表面的、暫時不錯的效果。他還要嘗試,要看看走到極致的時候,是怎樣一種情況。就我們常人來說的話,往往就是見好就收就行了,而他不會。他一定要走到極致。這種極致,有可能會成功,也可能會失敗。但他在反復的深度的探索中,使他的畫不同于一般人的意境。

南方日報:藝術大師的產生有沒有受到時代的影響?

李小可:我覺得影響藝術大師產生的核心是對藝術的態度。其實二十世紀那些大師的成功,是由于那些大師對藝術的真誠和真摯,他們沒有浮躁和偏見。我父親曾經說過,藝術就像獅子搏象,要經歷過千難,才能達到目的。他在晚年的時候又說過“實者慧”,說的是藝術要是想成功,必須腳踏實地,要正確對待傳統和藝術表現的規律。藝術家風格確立是要條件的,你條件具備了,就會水到渠成。二十世紀的那些大師都會對藝術有一種真切的感悟,堅持不懈、不停探索的精神。對他們來說,藝比天大,高于生命。

(記者 李培)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室