中國作家網>> 訪談 >> 藝術家訪談 >> 正文

中國焦墨山水畫的一座奇峰——訪著名畫家崔振寬

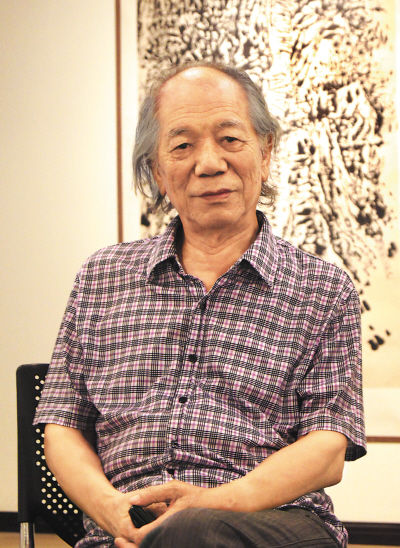

http://www.donkey-robot.com 2013年07月30日09:27 來源:人民日報海外版 李樹森 崔振寬,陜西長安人,1935年生于西安,1960年畢業于西安美術學院國畫系。現為陜西省山水畫研究會名譽主席、中國國家畫院研究員、中國美術家協會會員、陜西省美術家協會顧問、西安美術學院客座教授、陜西國畫院畫家、國家一級美術師。2007年獲“吳作人國際美術基金會造型藝術獎提名獎”。

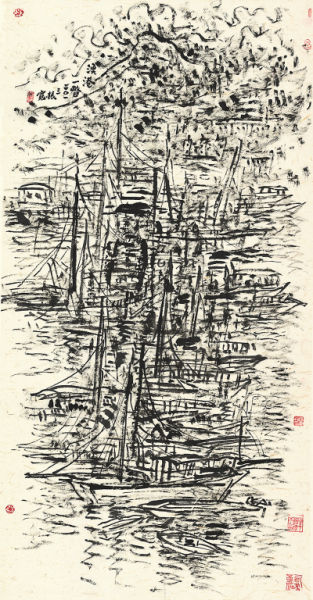

崔振寬,陜西長安人,1935年生于西安,1960年畢業于西安美術學院國畫系。現為陜西省山水畫研究會名譽主席、中國國家畫院研究員、中國美術家協會會員、陜西省美術家協會顧問、西安美術學院客座教授、陜西國畫院畫家、國家一級美術師。2007年獲“吳作人國際美術基金會造型藝術獎提名獎”。 漁港一別

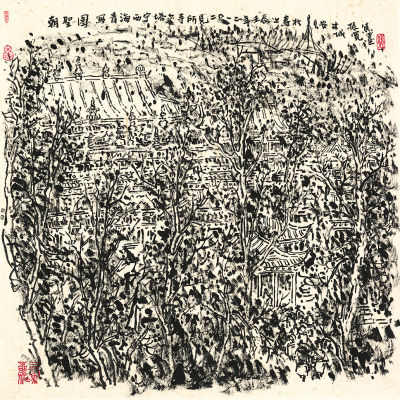

漁港一別 朝圣圖

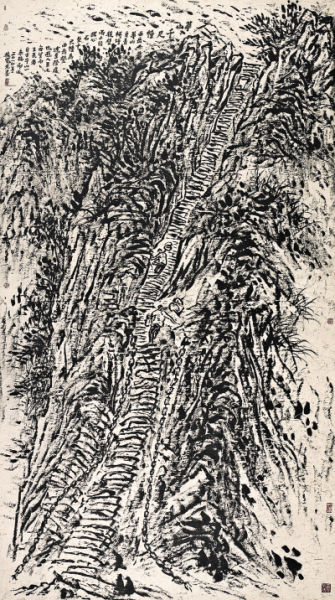

朝圣圖 華山千尺幢

華山千尺幢金臺記:

崔振寬,他受長安畫派影響,數十年堅持深入生活,堅持寫生。他受黃賓虹影響,堅持書法用筆,堅持作品的精神追求。

當畫壇還在爭論如何“入”如何“出”時,他已經用焦墨山水形成獨特創新面貌,在境界的現代感等方面與黃賓虹拉開了距離。

崔振寬的焦墨山水,凸顯了中國畫筆墨之精髓和中國傳統文化之精神,回避了傳統文人畫嚴重脫離生活的弊端,為中國焦墨山水畫的創新發展做出了卓越貢獻。

在當下浮躁的美術界和紅火的市場環境下,書畫家包裝炒作盛極一時,他卻不謀官、不刻意追逐名利,自甘寂寞,用一種單純的生活方式,盡量保持著藝術家的純粹性。

在大國崛起、中國畫爭取世界應有位置的征程中,我們需要這種單純的為藝術獻身終生的精神。功名利祿只是一時,好的作品才是永久傳世。

從生活中入,從生活中出

李樹森:您的藝術特色可概括為“從生活中入,從生活中出”,也可被視為自黃賓虹的“從傳統中入,從傳統中出”之后,中國山水畫家在現代進程中的又一成功范例。然而“入”容易,能“出”者則鳳毛麟角。請談談您是怎么走“出”來的?

崔振寬:文人畫長期脫離生活,所形成的概念化、符號化、程式化阻礙了中國畫的發展,它在明清以后明顯走向衰落。“五四運動”以后,大家都在考慮怎樣復興中國畫。就是在這樣的歷史背景下,長安畫派結合實踐提出了“一手伸向傳統,一手伸向生活”的口號,當時在全國影響非常大。

藝術伸向生活,也就是深入寫生,在生活里面發現美,形成藝術創作的一種靈感。長安畫派一方面強調深入生活,另一方面強調要深入傳統。

這些對我影響非常大,在我的理解中,深入生活,目的是在生活里發現創作的動力。所謂“出來”,是說藝術不是生活的翻版,它要表現一種對生活的感受。實際上是從精神的層面,體現作者的一種心態,不跳出生活就達不到藝術提煉的境界。同時還要深入傳統,但如果你在傳統里面跳不出來,就形成不了自己的藝術面貌,體現不出自己的精神境界。

我的老師羅銘非常重視寫生,他的言傳身教使我受益很大。我在早期是對景寫生,后來就畫速寫,這就通過速寫把現實生活的感受轉換成了藝術符號,然后我在畫室里又把這種藝術符號再轉換成“筆墨”,變成我的作品。這兩次“轉換”就是從“生活”到“創作”的過程,體現了我的審美、我對生活的理解以及對藝術的追求,并逐漸成熟形成了自己的風格面貌,以及作品里的精神內涵。

中國畫創新是時代潮流

要解決好素描跟筆墨打架問題

李樹森:二十世紀以來,中國畫一直處于守舊與創新的迷茫之中,出現了前所未有的中西之爭和傳統與現代之爭。您對這些問題怎么看?

在當今中國畫壇,您既有獨特個人風格,又有突出的創新成就,還是被公認的傳統功力最為深厚的畫家之一,這是不是已經表明了您的藝術觀點?

崔振寬:這些爭論實際上是對舊文人畫的一種革新、革命,就是說它實際上是一種革新和保守之爭,是一種現代和古典之爭。我覺得主流觀念應該是革新的,應該是創新的,因為這是時代的潮流,不是某一個人的主觀愿望所能決定的。

現代的教育、教學制度,都是在強調新的東西。新的東西實際上主要就是西洋的,引進西方的教育,引進西方的畫法,最主要的就是造型基礎的問題。我們引進了素描,認為素描是一切藝術造型的基礎。

現在很多人對以素描為造型基礎提出了置疑,爭論點就是中國畫的造型基礎到底是什么,有人提出應該是以書法為基礎。對于這個問題,我不認為素描對中國畫有多大的害處,素描作為一種造型的能力,作為寫實的一種手段,學了沒有什么壞處。問題是如果你把素描完全理解為寫實的,把它搬進國畫里面也是寫實的,也就是用筆墨來模仿素描、把筆墨僅只作為模仿寫實的工具,我認為這是不對的。在幾十年的繪畫歷程中,我感覺素描這個造型能力對我很有幫助,而不是有害。

素描里提到一個整體性觀念,從局部到整體,整體到局部,強調把握整體的能力。這種能力在國畫里面同樣有,只是說得不明確。中國山水畫的積墨跟素描最基本的道理是一致的,如果把這一點弄清楚,對中國畫把握整體的能力和實現厚重感很有幫助。如果你把素描簡單地理解為一種明暗關系、透視關系和寫實手段,這就跟國畫有很大矛盾了。對此,有些畫家一直到老他的素描跟筆墨還在打架。

我更追求作品精神的當代性

李樹森:從題材和造型的表面性上,似乎看不出您作品具有鮮明的現代感和當代性,但確實又具有極強的當代性氣象。請解讀一下您作品的現代感和當代性。

崔振寬:這個問題可以從兩個方面來理解,一個是題材的當代性,一個是精神的當代性。我覺得更重要的是精神的當代性。就像人們常說的,畫什么不重要,怎么畫才重要。

有人用代表現代的一些物體、符號表達現代感,但我認為不要過分追求太表面化的現代感。我們看黃賓虹的畫,不是現代題材,甚至也跟古代那些畫家畫的山水沒有大的區別。但是他從原來繪畫中那種恬淡畫到最后很厚、很密、很黑、很重,把過去提倡的空靈的東西畫得很滿,構圖很豐富、飽滿,筆墨從早先的秀潤到最后的蒼茫、生辣。他把筆墨提到了非常高的程度,給人一種精神上的全新感受,一種振奮的、激動的感覺。與過去相比,視覺上的感覺已經完全不一樣了,具有了現代感。我覺得這是一種精神的轉移,是一種時代精神的轉換。當代人的精神追求,跟過去文人那種恬淡的遠離生活的追求已經不一樣了,不管你怎么來理解它,它已經變成古典,變成了過去。

我覺得這種具有蒼茫的、厚重的、飽滿的東西,是當代人新的精神趨向,是一種積極向上的精神,這正是我在繪畫里所追求的。

現在有一些畫家為表現現代感,把西方的現代藝術搬過來,但那還是表面的,是人家的,不是中國精神的,不能反映中國文化的本質。中國藝術要立足到國際上,靠那樣是不行的。當然這是從發展中國畫的角度來說的,至于有些畫家作為個人愛好則另當別論。

黃賓虹是中國畫現代轉型最杰出代表

李樹森:由于缺乏知音,黃賓虹曾預言自己的藝術需五十年后方得真評。觀您的作品,畫面之黑、形象之渾、趣味之苦、筆墨之拙,既不同于古典文人畫情趣,也和世俗大眾審美趣味相去甚遠,更與時下之時尚或流行畫作形成了鮮明對照。這似乎表明您個性鮮明的藝術具有超越當下的意義。對此您怎么看?

崔振寬:我沒有太多考慮這個問題,我只是用我的心境和個人興趣,及我對藝術的理解,對藝術審美的追求來對待這個問題,沒有想過要超前到什么程度,也不太考慮別人能不能接受。

黃賓虹當年經過苦苦的探索,形成了新的風格面貌,但是沒有人理解,甚至很多人認為他是亂畫。我覺得不奇怪,黃賓虹的追求已經超越當時那個時代了,他超越了當年人們審美的習慣或者水準,也就是所謂“曲高和寡”。他的超越,其中之一是筆墨的抽象性。他說中西繪畫本質上是一樣的,他指的就是中國畫的抽象性與西方現代藝術的抽象性。他不考慮別人能不能接受,只是按自己的想法,把那種情感充分地宣泄到畫面上。但是他不是隨便畫的,他長期研究傳統,有獨特的理解,所以他對那種超越是有自信的,他認為跟中國傳統文化精神是符合的,也是符合藝術規律的。

現在看來,黃賓虹以一個繪畫大師的風度引領了人們新的審美潮流,他不光是影響到傳統繪畫,還影響到現代藝術、各種藝術形態,甚至包括西畫,很多油畫家對他的畫很喜歡。所以現在有人評價他是中國畫現代轉型的最杰出的代表,可以說他就是中國繪畫走向現代的一個里程碑。塞尚是西方現代藝術之父,有人說,他如同現代藝術里面的塞尚,我也是這么認為的。

對藝術的理解,一向都有兩種觀點:一種是強調傳承,一種是強調個性。我覺得這兩種觀點都有道理,而且都有它存在的價值。因為中國畫的表現手段,也就是筆墨的特性,更容易形成一種傳承的意識,這方面與西方繪畫有很大的不同。受中國傳統文化、哲學思想影響,中國畫很強調傳承精神。我確實喜歡黃賓虹的繪畫,我認為他作品的精神性遠勝于技術性,想擺脫挺難的。近些年我在焦墨方面就試圖既傳承,又有創新,但是做得到底怎么樣還是要借鑒別人的評論。

與黃賓虹繪畫境界不同

李樹森:著名藝術評論家劉驍純曾提出“黃賓虹、崔振寬畫脈”一說,并進一步指出,崔振寬之所以成為畫脈主要還不是他延續了黃賓虹,而是因為其延續了黃賓虹的問題,崔振寬是用自己的辦法解決的,創造了自己的筆墨、自己的風格、自己的形式。

您學習了黃賓虹的技法,更汲取了他的精神,而且形成了自己的獨特風貌。請您談談黃賓虹對您的影響,以及畫作上各自的特點。您認可“黃賓虹、崔振寬畫脈”一說嗎?

崔振寬:2002年我辦展覽的時候,劉驍純寫了一篇《關于“黃賓虹課題”》的文章。2005年我在西安辦回顧展時,他提出“黃賓虹脈系”的問題,實際上就是在黃賓虹課題這個思路上再延續。他提黃賓虹脈系的時候,他舉例說徐悲鴻和蔣兆和,這是徐悲鴻脈系。他說我這個繪畫跟黃賓虹的關系,也是形成一種前后文關系,一個傳承關系。同時,他認為我現在已經有了自己的面貌特點,特別是焦墨,已經和黃賓虹拉開距離,而且有所發展。

黃賓虹是當代最有影響力的國畫大師。所謂黃賓虹課題,就是他的筆墨體系。能進入黃賓虹這個課題,說明無論是傳統,還是筆墨,繪畫精神,已經達到一定的高度。

當然,進得去,更重要的還是要走出來。在與黃賓虹拉開距離方面,我做了大量的思考與探索,我認為正拉得越來越大,特別是在焦墨方面。我覺得黃賓虹繪畫,他的筆墨超越了傳統,現代感比較強,但他的境界還在傳統文人畫那個范疇內。我現在的畫,從筆墨的符號上,更追求現代感,就是追求一種抽象性。進一步把形象隱到畫面后面,把筆墨拉到前臺,更強調筆墨本身的一種現代感,包括視覺上的沖擊力和筆墨的力度,和筆墨的獨特欣賞價值。黃賓虹那個時代文人畫情懷還比較重,我現在基本上不追求那個東西,所以體現在畫面上的感覺是不一樣的,這就是繪畫的境界比較有現代性,不是傳統的文人畫。

避免用焦墨的辦法模仿水墨

李樹森:對于焦墨畫法,黃賓虹認為:“然用焦墨,非學力深入堂奧,不敢著筆。”可見焦墨之難,甚至有人認為在中國山水畫的類型當中,焦墨山水畫是最難畫的一種,而您在焦墨畫法上卻取得了很大成功。請介紹一下您的探索體會與成果。

崔振寬:焦墨是純粹的用筆,沒有任何可修飾的地方,也不能有所謂藏拙之處,這使得它的難度比較大。有時候在很復雜的畫面里面,多一筆都不行,會感覺非常跳。水墨有時候可在濃淡變化中進行一些美化調節,有些地方可通過淡墨渲染或者是點染把用筆的一些弱點給隱藏起來。

如果用筆的力度不夠,對筆的理解、對筆墨結構的理解不夠,則很難畫好焦墨。往往畫焦墨的人,他是用焦墨的辦法來模仿水墨,就是說,他處理畫面的層次,是用焦墨來模仿水墨的那種遠近關系、虛實關系,所以畫出來的東西,從本質上來說,沒有體現焦墨的特點。焦墨因為沒有濃淡,需要用筆墨的結構和虛實來處理畫面的空間,最虛的地方也是同樣的墨,只能通過用筆的輕重不同、疏密的不同、以及筆墨結構關系的不同來解決,畫焦墨要掌握這個規律特點。我覺得我的焦墨畫,是把焦墨本身的特點體現出來了。

愜意于自己單純的生活方式

李樹森:您的山水畫雄渾厚重、古樸蒼茫、大氣磅礴,具有大氣象、大境界,極富震撼力和感染力。從作品中還可以看出,您達到了一種精神的純粹和一種筆墨的純粹,這正是畫家追求的最高境界。在當下浮躁的書畫界,做一個純粹的畫家,是不是很難?

崔振寬:我沒有刻意去追求名利或官位,順其自然。這樣的生活方式,我覺得很符合我的感情。覺得自己單純一些更好,在這個過程中我感覺很愜意,雖然常常苦中作樂,但沒有什么苦惱。

如果說有難處,那是藝術上的難,不是其他的方面。我始終認為,藝術如果沒有足夠的難度,藝術就高不了。對全身心追求藝術的人,我覺得主要是難在這方面。

金錢和官位可以說對我一點誘惑都沒有。由于觀念相距比較遠,所以有時候曾對過分的炒作,過分的講究表面的東西,有一些反感。但是現在也不反感了,因為我覺得跟我沒關系,就不用在意,我喜歡追求自己的生活方式。

對于市場,因為現在是商品經濟社會,免不了要看這些的。有人就勸我到北京去,說這樣個人名氣、市場會發展得更好,還有人建議搞一個什么炒作活動。我從來不考慮這些問題,也沒想要到北京去發展。在西安,我的畫市場應該算比較認可的,但是從來沒有炒作過。

中國畫區別西畫之筆墨必須堅守

支持“強元”理念與倡導

李樹森:著名美術評論家殷雙喜說:“在石魯之后,崔振寬發展出獨特的表現黃土高原的線形體系和漸具符號性的藝術風格,這就是以骨法用筆作為基本寫畫手段,將書法性用筆引入畫中,以不同形式的線條結構畫面。”又說:“崔振寬的山水畫堅定了我對中國畫的發展信心,即它在新世紀對于整個人類的文化意義。”請介紹一下您的骨法用筆,也簡單談談您對中國畫發展前景有何看法。

崔振寬:我早期受長安畫派的影響,后來受黃賓虹的影響。黃賓虹主張書法用筆,以書入畫,就是寫。石魯當年也強調寫,但不是完全的書法用筆,他是追求筆法的多種變化。黃賓虹提出了一個更純粹的本體的問題,就是書法用筆,筆筆都是寫出來的,這是他最大的特點。我認為這個特點最代表中國傳統的藝術精神,無論是傳統的書畫同源也好,還是中國畫在世界上最突出的特點也好,這應該都是最本質的一點。我喜歡書法用筆,今后還會堅持下去。

我提倡藝術要多元化,大家都根據自己的性情、理解、愛好興趣,來做自己的藝術。但是我覺得確實應該有一個主導,這正是你們提出的在“多元”環境之下,通過中國畫“強元”形成主導的號召。我認為“強元”理念與倡導很好,我們必須強調本民族的特點、核心審美觀念,建設我們的民族文化精神,這樣才能促進中國畫在世界上占據應有的位置。說的具體一點,就是筆墨必須堅守,因為它是中國藝術立足世界藝術之林的一個最重要、最獨特的特征,是中國畫不同于其它畫種的主要區別。不管是創新還是傳統繼承,如果丟掉筆墨,那就不是中國畫了。它不僅是一個獨特性的問題,筆墨是最高妙的東西,是中國文化精神的集中體現,內涵無限豐富。

其實,西方的抽象藝術都直接或間接地受東方文化和寫意中國畫的影響,拋開政治和商業等因素,西方真正的大藝術家和評論家,對此是有深刻認識的。現在的西方人對中國畫里精神性內涵之豐富,筆墨變化之微妙,很難理解。我認為西方人將來對中國藝術是會理解的,西方的抽象藝術將來跟中國繪畫的抽象性,會對接、聯系到一起,這只是個時間問題。

主持人:李樹森

電話:010-65363425

E-mail:haiwaiban@126.com

人民書畫藝術網

北京九州金臺書畫院

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室