中國作家網(wǎng)>> 美術(shù) >> 美術(shù)動態(tài) >> 書訊 >> 正文

徐小虎·王季遷·《畫語錄》

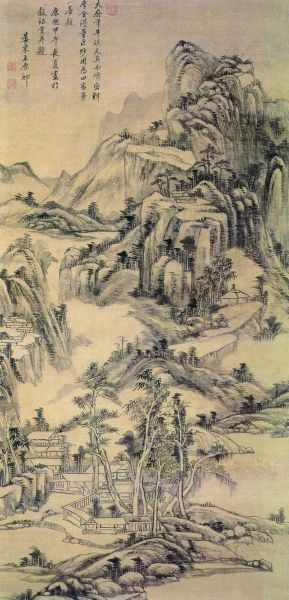

http://www.donkey-robot.com 2013年07月29日10:03 來源:中國文化報 萬君超 峰巒積翠圖 王原祁 南京博物院藏 《畫語錄》(《故宮文物月刊》內(nèi)頁)

峰巒積翠圖 王原祁 南京博物院藏 《畫語錄》(《故宮文物月刊》內(nèi)頁)徐小虎先生于1971年至1980年在擔(dān)任加拿大維多利亞美術(shù)館東方部部長期間,為了解傳統(tǒng)書畫家和收藏家如何鑒賞筆墨,她專程到美國紐約王季遷先生(別署己千,1906—2003)家中進(jìn)行訪談。采用的方式是徐先生先提問,王先生再逐一解答并作示范,先后歷時8年之久。其中部分訪談記錄后來由他人翻譯成中文《畫語錄》,于1984年至1985年分16篇連載于臺北故宮博物院《故宮文物月刊》,頗受好評。 王季遷是大鑒藏家、畫家和古書畫商人,平時非常忙碌。如要長期對他進(jìn)行訪談,對一般人來說幾乎是一件不可能之事。但他對徐小虎絕對是一個破例。這或許是徐先生有多年任職于加拿大博物館的經(jīng)歷,以及她在北美研究中國、日本藝術(shù)史學(xué)界的人脈,抑或是她出身名門世家的緣故。徐、王兩人每次訪談的形式是:徐問王答(可能采用錄音方式)。王先生有時還將自己收藏的古書畫拿出來作教材,或當(dāng)場用毛筆在紙上作具體示范。而每當(dāng)?shù)接貌蜁r,就邀徐先生一起入座,猶如家人一般。用餐結(jié)束后,或再繼續(xù),或當(dāng)天訪談即告結(jié)束,第二天或以后有機(jī)會再繼續(xù)。當(dāng)時曾有某著名華裔學(xué)者勸告她:藝術(shù)史研究中筆墨問題是次要的,因為她不是從事藝術(shù)創(chuàng)作,所以無需與王先生探討此類問題。但徐先生不為所動。

王季遷是一個述而不作的鑒藏家和畫家,因他不擅長寫學(xué)術(shù)文章,所以他不是一個真正意義上的書畫史學(xué)者。而徐小虎則有西方藝術(shù)史學(xué)和日本藝術(shù)史研究的專長,尤其擅長對作品圖像結(jié)構(gòu)的解讀和分析,但她不會書畫。她所想了解的有關(guān)問題不僅自己要明白,而且還要使外國留學(xué)生也能有所領(lǐng)悟。兩人在古畫鑒賞方面上似乎沒有“交集”點。但徐小虎是一個在此方面絕對有悟性之人。所以,她的提問首先從中國繪畫中的基本理論(如“氣韻”“六法”等)、品畫方法、繪畫材料(筆、墨、紙、色等)特性開始。因為不了解這些基本情況和概念,就無法后續(xù)展開。然后再依次從繪畫技法,比如各類皴法、渲染和用筆與雅俗的關(guān)系,中鋒與側(cè)鋒的區(qū)別,筆墨美感等,最后逐家逐派評價名家的風(fēng)格特點。其中重點畫家有:沈周、倪瓚、唐寅、“四王”、石濤、八大、牧溪、梁楷、王蒙、黃公望、夏珪、戴進(jìn)、李唐、陳洪綬。上述畫家是徐小虎提出而由王季遷來作解答。因為王先生鑒定和研究的強(qiáng)項是元四家、吳門畫派、石濤、八大和“四王”,而牧溪、梁楷、戴進(jìn)等則相對研究較少。他對禪畫和浙派評價不高,似仍保存著傳統(tǒng)文人的繪畫審美趣尚。

在中國畫鑒賞和研學(xué)時,必須要對某些特定的術(shù)語有所理解。徐小虎問:“你對‘神’‘妙’‘能’三品目的定義為何?”古今許多人均對此有過不同的闡述,歧義紛呈。但王季遷采用“我注六經(jīng)”的方法予以解答:他主張將“妙品”去掉,認(rèn)為它只能使畫品分類更加混亂,而只留神、逸、能三品。他認(rèn)為:一個畫家達(dá)到比一般畫家都高的境界,并且能畫不同的種類,就可稱為“神品”,比如趙孟頫、唐寅、石濤、八大等。有技巧能力而缺少表現(xiàn)的是“能品”,比如戴進(jìn)、王翚等。有特別精神或表現(xiàn),但缺乏技巧的是“逸品”,比如董其昌等。但董氏在書法上可列為“神品”,因其極富技巧,并且充滿了神奇的新精神。這一點倒與啟功先生評價董氏“書深畫淺”,頗為近似。雖然,王季遷的某些觀點屬一家私見,似可商榷,但確實對后學(xué)者頗有啟發(fā)意義。我以前一直誤認(rèn)為他僅是一個只會作“真、假、疑”簡單鑒論的大鑒藏家,其實遠(yuǎn)非如此。他在此方面的造詣極深,絕非浪得虛名。

中國畫家的繪畫風(fēng)格都有自己或時代的特性,即便是同一流派中的畫家也有明顯的個性區(qū)別。每一個畫家,總有一種風(fēng)格特征作為棲托,這也與書法家相同。造成各個時期或畫家各自不同的風(fēng)格,與時代的社會背景、文化審美和所用的媒材等有關(guān)。王季遷在長期的臨摹、鑒賞和收藏過程中,形成了自己特有的一套審美方式和鑒定風(fēng)格。他熟悉每個畫家的筆墨風(fēng)格和細(xì)節(jié)精髓(不妨稱之為DNA),他認(rèn)為:“筆墨像人的聲音一樣,它們有個別的特性,而互不相似。國畫中的筆墨就如受過訓(xùn)練的聲音一樣。”他甚至可以將一幅名畫背臨到幾可亂真,也可以分辨出一件畫作中所用之筆是狼毫,還是羊毫等。所以,他鑒定古書畫最大的特點就是看筆墨細(xì)節(jié)和個性風(fēng)格。即以目鑒(“望氣”)為第一要義,他相信自己的眼睛,相信那些儲存在腦海中的筆墨基因。這也是他終生在市場上摸爬滾打而練就出來的一門極具操作性的看家絕技。

徐小虎與王季遷兩人的《畫語錄》(即將由廣西師范大學(xué)出版社出版),其實也是西方藝術(shù)史觀與中國傳統(tǒng)藝術(shù)史觀的交流或碰撞,他們分別代表了兩個不同的學(xué)術(shù)理念。尤其是兩人對古代繪畫“雅”和“俗”方面的審美分歧,對今天的研究者或古畫愛好者有相當(dāng)?shù)慕梃b意義。比如在關(guān)于牧溪等人繪畫的評價上,徐小虎因受日本學(xué)者(如島田修二郎)的影響,給予了較高的評價。但王季遷將之放在整個繪畫體系中來考察,就予以了否定。在多次談畫中,王季遷對王原祁的評價非常高,并認(rèn)為在繪畫筆墨結(jié)構(gòu)上,足可與倪瓚相提并論,也可稱是“清代的王蒙”。所以王季遷說:“元代彈的是二重奏、三重奏,王原祁則像一個室內(nèi)交響樂,聲音豐富得多,他以抽象筆墨作為純筆墨之美。”在王季遷多次的啟發(fā)和指點下,徐小虎也逐漸認(rèn)識到了王原祁繪畫的重要意義。但她當(dāng)年或許未必真正能領(lǐng)略到“王原祁將黃公望、董其昌筆墨的抽象化推向了極致”。王原祁其實是山水畫史上的最后一位大師。

在徐、王兩人的整個談畫過程中,王季遷詳細(xì)、耐心和深入淺出地與徐小虎討論了許多繪畫史問題。在書畫史研究和鑒定方面,王先生沒有相關(guān)的專著傳世,而《畫語錄》可以稱為一部口述性質(zhì)的專著。真的要感謝徐小虎,正是由于她長期不懈的訪談,使讀者從中學(xué)到了一個大鑒藏家某些具有可操作性的“獨門密技”。她后來在《吳鎮(zhèn)書畫重鑒》英文版《自序》中也說過:“2003年辭世的王己千先生,以長達(dá)數(shù)年的耐心,不厭其煩單獨地教授我中國筆墨之奧妙……對這些卓越的老師們,言語上的謝詞絕對表達(dá)不出內(nèi)心溢滿的感恩;我只能努力地拼命,以期不讓他們失望。”從某種程度上說,徐小虎通過王季遷長達(dá)8年的傳授,也使自己的中國繪畫史研究上了一個更高的層次。《畫語錄》給讀者最大的啟發(fā)是:一件古畫或一個畫家,應(yīng)該從多個視角去進(jìn)行鑒賞和研究;也應(yīng)該允許有各種不同的觀點存在。

(作者為書畫鑒賞家、獨立撰稿人)

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學(xué)術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室