中國作家網>> 訪談 >> 藝術家訪談 >> 正文

神與物游 意飄云外——訪寫意花鳥畫家裴士戎

http://www.donkey-robot.com 2013年07月12日09:27 來源:中國文化報

江天

江天 秋塘

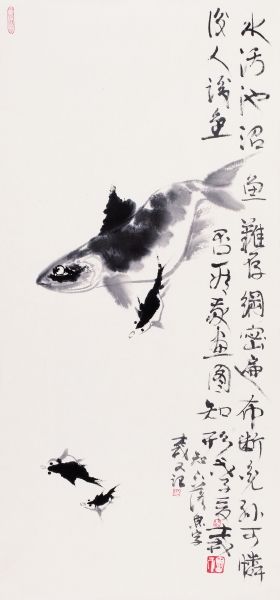

秋塘 魚趣圖

魚趣圖 風遞菱荷十里香

風遞菱荷十里香 常會學 攝

常會學 攝—訪寫意花鳥畫家裴士戎

本報駐山東記者 常會學 實習記者 周荃

裴士戎,1943年生,少年時期在山東自學國畫,1979年籌辦廣西第一家畫院—柳州畫院,1992年調桂林畫院,1996年調安徽涇縣中國宣紙集團藝術工作室從事專業(yè)創(chuàng)作和手工宣紙研究。2006年在浙江省展覽館舉辦個人作品展覽。出版有《裴士戎畫集》、《裴士戎小品集》等。

擷英采華 自學成才

裴士戎說,是齊魯大地深厚的文化底蘊在無形之中引領自己尋覓到了畢生的摯愛——高格調的中國大寫意花鳥畫。裴士戎出生于安徽,8歲舉家遷至山東濟南。據他回憶,老濟南城的街頭巷尾有很多各式各樣的古董古玩、字畫商店和各種經營把玩物件的小攤子。“濟南是華東地區(qū)重要的文化中心,它是一座歷史底蘊厚重的老城,大至商店里高懸的裝裱字畫,小至兒童嬉鬧時玩耍的畫片、皮影戲,處處都飄溢著水墨丹青的芳香。”

1956年,13歲的裴士戎放學回家時經過大明湖邊的一棟民居,抬眼看到廳堂正中懸掛的一幅畫,自此畫面上高潔動人的水仙花深深印在了他的腦中。“那是李苦禪的作品。”裴士戎說,“當時正值黃昏,屋里沒有開燈,我路過時隨意從門縫往里看去,卻是一眼就在黑暗的房子中看到畫中水仙,清雅美麗,再難忘記。”這一年,裴士戎花光所有零用錢買了最好的繪畫工具;也是這一年,裴士戎用三支毛筆綁成一支大筆臨摹畫家岳祥書的作品,立志此生獻給寫意花鳥。

裴士戎沒有受過繪畫專業(yè)教育,他在實踐中自學成才,取得今日成績離不開堅強的意志和對寫意花鳥藝術的堅持。雖然未正式拜師或者進入美術學院進修,但他從不放棄生活中任何機會向前輩求教、從同輩畫家中學習借鑒。他先后問道于黑伯龍、朱慈燕等畫家,后又從李苦禪、潘天壽等大家的作品中擷英采華,內化融入到自己獨特的風格中。學無定型,沒有正統(tǒng)繪畫的束縛和規(guī)框,他師法自然萬象,作品特立獨行而又別具新意。“一定要有好的眼光,能夠區(qū)分美丑,向第一流的作品學習。”裴士戎說。

繪畫道路并非一帆風順,裴士戎在逆境與磨難中錘煉意志,愈加堅定了自己對寫意花鳥的摯愛。無論在邊遠山溝的小火車站值班看守,還是在城里做最辛苦的搬運工人,他都沒有停止繪畫。在偏遠無人的山區(qū),他得不到便利的繪畫條件,就直接背著畫夾子進山寫生。回到城里他充分利用各種機會自學素描、油畫、水彩。成家后孩子們占用桌子復習功課,他就在地上練習繪畫。裴士戎的一生走南闖北,他卻在這漂泊的旅途里磨練最真的性情入畫:豪放大氣的畫風,別具匠心的章法,蒼勁雄厚的筆墨;師法古人而不被前人風格所拘,師法自然而不被具體形象所限。苦難的磨礪賦予他作品深刻的情感,著名評論家邵大箴先生贊譽:裴老的畫是耐看的,經得起推敲琢磨。

裴士戎說,畫畫于他而言完全是自覺的行為。“人的精力是有限的,也許我把時間全花在研究花鳥寫意上,會錯過人生中其他的精彩,但筆墨間的愉悅足以替代一切。”

紙壽千年 墨韻萬變

裴士戎自小就對宣紙有一種特殊的情感:從一開始學畫他就堅持使用好宣紙。雖然年幼的他對究竟什么是“好”沒有太清晰的概念,但絕不用報紙或者次等紙代替。此外,多年來他養(yǎng)成了一個習慣,那就是如果一張畫壞的紙若還有一片空白,哪怕只有巴掌大小,他也會將空白處裁剪下來練習字畫。日積月累,這一張張不規(guī)則的字畫小品集結成冊,于2013年3月出版。

1996年,已經有所成就并擔任柳州畫院院長的裴士戎辭去職務,到安徽涇縣中國宣紙集團做一名普通的畫家,這一舉動為當時同行所不解。10年后,當裴士戎拿著研究實驗得出的古法宣紙配方寫材料向上級匯報并尋找工廠制作時,大家才明白:是對繪畫藝術的高要求讓他來到宣紙廠,為寫意花鳥尋找歷史上“質薄能堅,箋光古色”的宣紙。

他說,宣紙對于中國書畫創(chuàng)作的重要影響體現(xiàn)在兩方面:首先,宣紙的出現(xiàn)豐富了書畫創(chuàng)作的材料:古法宣紙,一般呈象牙白,古潤溫雅,受墨清透而黑厚,最宜大寫意花鳥。而現(xiàn)代工藝機械化和半機械化制作宣紙是用化學方法處理材料,幾天即成。固然紙面勻凈潔白,但紙壽、自然肌質與色澤、水墨效果等,都無法與古法宣紙相比。對于一個畫家,好的宣紙意義重大。尤其是寫意畫,宣紙的暈染程度為筆墨運用提供了更多技法的可能性。著名畫家李可染先生十分重視作畫紙質,為造“師牛堂紙”,他親自到涇縣宣紙廠訂制并多次書信與對方溝通細節(jié)。其次,作為藝術的載體,紙張的保存年份就是藝術的生命長度。用古法宣紙作畫,往往可以保存近千年之久。然而,在近現(xiàn)代工業(yè)化沖擊下,宣紙質量開始下降,很多古方也在現(xiàn)代化進程中流失。“現(xiàn)在的宣紙,有的只能保存200年。也就是說,200年后,我們今天創(chuàng)作的畫,全都不存在了。”裴士戎感嘆。

因此,他用10年的光陰隱于涇縣,四處尋訪造紙師,搜尋古今宣紙制作與遺存資料,進行大量實驗,悉心探究前人工藝,終于將古法宣紙制作出來,為中國宣紙傳承做出重要貢獻。裴士戎說,作畫并非孤立的涂鴉,而是筆墨紙硯以及畫者的本心與自然相互配合作用的藝術。心中之圖與意屬之紙相配則筆下如有神;有時用同一筆墨圖案嘗試不同紙張,則墨色變萬千。“筆墨精妙而紙性幽微,其間真趣,只樂與知者道。”

取法其上 水墨精神

“我一生追求高格調的寫意花鳥。這是一條最難的路,也是最美的路。”在裴士戎看來,高格調的藝術是以文人畫為代表,用簡練、筋道的筆墨表達氣韻,展現(xiàn)畫家情懷的藝術形式。

“初次接觸繪畫是看到李苦禪先生的畫,當時就被作品里傳達的藝術情懷深深震撼。后來在山東博物館看到齊白石先生的畫后,我更加確認這就是高格調的藝術,是我以后努力的方向。”裴士戎說,盡管這條路太過寂寞與艱難,但既然選擇了,就要以嚴肅的態(tài)度靜心鉆研,力求在意境、筆墨等方面繼承前人寫意畫的傳統(tǒng),同時用心思考,尋求寫意題材意趣、形式、手法的新突破。

“一定要對藝術真誠,一定要到生活中。”裴士戎用簡明扼要的字眼表達了他質樸而真摯的繪畫精神。高雅的藝術離不開生活沃土的滋養(yǎng),裴士戎多年來堅持寫生,細心觀察生活中的花鳥形貌在不同地域的細微變化。“從初步寫生到掌握畫法需要時間和火候。”寫意花鳥看似揮筆輕松卻實非一蹴而就。以畫火雞為例,裴士戎20世紀60年代首次在廣西看到這一物種時,便留意將其特點記在了心中。2002年在山東萊陽再次看到火雞,他再次觀察并開始動筆勾畫,直到2013年上半年才完成自己滿意的作品:畫面上的火雞尾羽直立,栩栩如生。“不僅是火雞,還有水鴨、黑天鵝等,無不是經過十幾年的醞釀琢磨,今才敢說‘畫成’二字。”

取法其上,則路必艱難。裴士戎的心很靜,他甘于寂寞,能沉潛下來鉆研再鉆研,使自己的藝術精益求精。在作品《寒梅》中,他題句:“久居深山心自靜,寫得梅花透骨寒。” 從中可知他執(zhí)著于繪畫的心境。“我的畫展推遲了很久,因為總是有各種的不滿意。大寫意畫的創(chuàng)作,往往是一筆破則整幅畫皆敗。而我是個力求完美的人,不容瑕疵。”

文人水墨畫亦被稱作“老年的藝術”,因為水墨中包含的哲理只有到人生的老年階段才被體悟,這就是在中國畫領域所謂的“衰年變法”。裴士戎步入古稀之年,多年的積累沉淀也將在此時發(fā)酵成最醇的墨香,他把對人生的感悟融于筆下花鳥,推動中國文人水墨藝術的技巧與精神傳承發(fā)揚。

世間花鳥 無非筆墨

陳新亞

我在裴士戎先生與紙的交道中,感受到了一個畫家極真誠的心靈躍動。 《中庸》云:“唯天下至誠,為能盡其性;能盡其性,則能盡人之性;能盡人之性,則能盡物之性;能盡物之性,則可以贊天地之化育;可以贊天地之化育,則可以與天地參矣。”十余年研制宣紙,熟知紙性,是為了盡畫性,盡紙性,發(fā)其美質;以至于盡筆性、盡水性、盡墨性,盡一切物性與天理,已而盡其人性—我性,與天地精神參化焉,“止于至善”。此古仁者情懷也。古今書畫大家,多有親與文房材具制作者,使“神與物游”,體物達道。裴先生,庶乎類焉。

讀裴先生畫,可感的特點有二:一是紙上水墨近乎極致的黑白效果。在最濃重的墨黑、最古潤的紙白之間,寫出了花鳥樹石的體溫感與肌質感,卻永遠氤氳猶濕,水墨淋漓。二是空間結構近于極致的圓滿明潔。我曾將其畫作在電腦中,四面倒轉著看,竟都很可觀,毫不感覺畫面分布之不美,可見其精致的視覺構成與筆墨裁剪功夫。無論是一二簡筆構圖,還是全滿畫面,均可臻此妙,冊頁作品尤如此。一友人將裴畫囑為題識,思量旬月,竟無處落筆。

裴先生之畫多自學,間亦問于前賢門下。然而對前輩之弊端,頗能警覺。或太文人意氣,隨手酬應,草率而出,其戒之,以敬畫事;或執(zhí)意筆墨個性,造險創(chuàng)新,其戒之,以守其常;或執(zhí)著于物象刻畫,累于形下,其亦戒之,以暢心神。惟自嘆書法未工,不能近于古人。

從個體歷程看,裴士戎先生前期,是以花鳥去尋找與之匹配的紙墨;而當下,他正是以最好紙墨,尋找世間最具表現(xiàn)性的花鳥——實際在他的手下,如前所述,紙墨與花鳥之間已有很動人的相契與互發(fā)了。料后一時期,應是“世間花鳥,無非筆墨”的化境吧。

執(zhí)寫意之筆 畫快意人生

周荃

唐代杜甫詩云:“感時花濺淚,恨別鳥驚心。” 中國文人畫講究情景交融,意蘊更在畫外:一切景語皆情語,畫中風物多含情,裴先生的作品即是如此。

先生是性情中人,絲毫不掩飾自己的好惡,如山東大地的英雄俠士,豪邁灑脫、愛憎分明。美學評論家孫克說:“他的作品風格雄放、大氣而絕無市井之氣,不假修飾而直抒胸臆。”這種清心、真率之風在當今浮躁的社會下尤為難得。“靈性是書畫真情流露處,非至情至性中人未能及也。”畫者心跡,也只有先生這樣的赤誠之心方能落筆得畫面妙趣盎然的生機。

他在寫意世界里揮灑筆墨,恣情快意,全然忘我,不計世俗之得失。“我現(xiàn)在這么大年齡了,似乎除了畫畫外,其他的事情都不太了解。前年兒女們送我一部平板電腦,我也只會用它存放自己的作品方便查閱。”對生活不拘小節(jié)的裴士戎對待繪畫卻嚴肅認真,精益求情。他用10年時間鉆研宣紙之道,直至今天仍多次前往安徽皖南地區(qū),聯(lián)系當地企業(yè)推動古法宣紙的制造和生產。“我希望這個年代的作品可以長久保存下去,給后人一些啟示。”

一切源于深愛。每天清晨把一池清水磨成濃墨,然后用一天的時間將之涂抹干凈,數十年如一日,這是裴先生對寫意花鳥的深愛,也是他快意醇厚的人生。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室