ųąć°(gu©«)ū„╝ęŠW(w©Żng)>> įLšä >> ū„╝ęįLšä >> š²╬─

═§ąĪ─▌Ż║╬ęų╗Ė·ļSūį╝║Ą─ā╚(n©©i)ą─

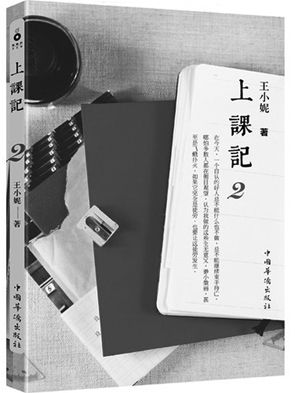

http://www.donkey-robot.com 2013─Ļ06į┬27╚š14:37 üĒ(l©ói)į┤Ż║ųą╚AūxĢ°ł¾(b©żo) ╩µĢxĶż ĪČ╔Žšnėø2ĪĘŻ¼═§ąĪ─▌ų°Ż¼ųąć°(gu©«)╚AāS│÷░µ╔ń2013─Ļ4į┬Ą┌ę╗░µŻ¼32.80į¬

ĪČ╔Žšnėø2ĪĘŻ¼═§ąĪ─▌ų°Ż¼ųąć°(gu©«)╚AāS│÷░µ╔ń2013─Ļ4į┬Ą┌ę╗░µŻ¼32.80į¬ĪĪĪĪĪ░╬ę╩Ū/╬ę¬M░»Ę┐ķg└’/╣╠ł╠(zh©¬)Ą─ųŲū„š▀ĪŻĪ▒įŖ(sh©®)╚╦═§ąĪ─▌į°į┌ĪČæ¬(y©®ng)įōū÷ę╗éĆ(g©©)ųŲįņš▀ĪĘųąŻ¼░l(f©Ī)│÷Ī░╣╠ł╠(zh©¬)Ī▒Ą─┬Ģę¶ĪŻ╦²ė├įŖ(sh©®)ĖĶ▒Ē▀_(d©ó)ūį╝║Ą─ą─┬ĢŻ║Ī░╬ęūī╬ęĄ─ęŌ┴xų╗░l(f©Ī)╔·į┌╬ęĄ─╝ę└’ĪŻĪ▒(ĪČ╣żū„ĪĘ)

ĪĪĪĪĄ½╩Ū║▄’@╚╗▓╗ų╣╚ń┤╦ĪŻ╦²Ą─ęŌ┴x═©▀^(gu©░)┤¾īW(xu©”)Ą─ųv╠├ė░ĒæĄĮ╦²Ą─īW(xu©”)╔·Ż¼═©▀^(gu©░)╬ó▓®öU(ku©░)╔óĄĮŠW(w©Żng)ėčŻ¼═©▀^(gu©░)ū„ŲĘé„▀_(d©ó)ĮoĮėė|ĄĮĄ─╦∙ėąūxš▀ĪŻ

ĪĪĪĪ└õņoČ°╣Ø(ji©”)ųŲŻ¼ā╚(n©©i)ö┐Č°ā×(y©Łu)├└ĪŻ¤o(w©▓)šō╩ŪŲDļy┐ÓÉ×Č°ē║ęųĄ─ų¬ŪÓÜqį┬Ż¼▀Ć╩Ūå╬š{(di©żo)├į├Żėų│õØM╔·ÖC(j©®)Ą─ąŻł@╔·╗ŅŻ¼Č╝─▄Å─ųąūx│÷═§ąĪ─▌Ą─įŖ(sh©®)ęŌĪó╔ŅÕõ║═▓žį┌ā╚(n©©i)ą─╔Ņ╠Ä▓╗äė(d©░ng)┬Ģ╔½Ą─▒»ø÷ĪŻ

ĪĪĪĪ▒»ø÷ĪŻ╔§ų┴▀ĆėąĮ^═¹ĪŻ«ö(d©Īng)╚╗Ż¼╦²é„▀_(d©ó)Ą─▓╗āHāH╩Ū▀@ą®ĪŻį┌╦²č█└’Ż¼įŖ(sh©®)╩Ūę╗Śl╗Ņņ`ņ`Ą─╔Ņ║ėŻ¼ąĪšf(shu©Ł)╩ŪŠ½╣żųŲū„Ą─õōĮŅ╗ņ─²═┴ś“┴║Ż¼╠ņ╚╗║═╚╦╣żĄ─ģ^(q©▒)äeĪŻų¬ŪÓąĪšf(shu©Ł)ĪČĘĮłA╦─╩«└’ĪĘųąŻ¼’L(f©źng)Š░ąŃ├└Ą─Õ\└C╣½╔ńųąų¬ŪÓ┼c▐r(n©«ng)├±Ą─╔·╗Ņį┌╦²Ą─╣PŽ┬╝Ŗų┴Ē│üĒ(l©ói)Ż║ä┌ū„Īó┤“╝▄Īó═Ą╣ĘĪóī”(du©¼)╗ž│ŪĄ─Ų┌┼╬Īóšą╣żĪó═ČČŠĪóĖµĀŅŻ¼┴Ń╦ķČ°ėų═Ļš¹│╔ę╗¾wŽĄĄ─╩┬╝■└’Ż¼ėąŪÓ┤║Ą─┐ÓÉׯ¼ę▓ėą╔·äė(d©░ng)Ą─┐ņśĘ(l©©)ĪŻąĪšf(shu©Ł)īó╚╦┼c═┴ĄžĪóūį╚╗╚┌×ķę╗¾wŻ¼Ī░╚f(w©żn)╬’ėąņ`Ī▒Ą─ą┼č÷ž×┤®ŲõųąŻ¼┐┤╦ŲļSęŌ▓╗ŠąŻ¼ģs─²Š█╦²ī”(du©¼)╠ž╩Ō─Ļ┤·Ą─Ę┤╦╝ĪŻ

ĪĪĪĪ┤╦Ū░Ż¼╦²į┌ĪČ╔ŽšnėøĪĘ║═ĪČ╔Žšnėø2ĪĘųąėøõøĪóīæū„Ż¼═¼Ģr(sh©¬)īÅęĢĘ┤╩ĪŻ¼▓ó▓╗öÓĄžūį╬ęš{(di©żo)š¹ą▐š²Ż¼ė╔é„Įy(t©»ng)╩®Į╠š▀Ą─ĮŪ╔½Øuūā│╔ę╗éĆ(g©©)ųv╩÷āA┬Āėæšōė^▓ņš▀Ą─ĮŪ╔½ĪŻĪ░╬ęŽÓą┼ū÷ę╗éĆ(g©©)║├└ŽÄ¤▓ó▓╗ļyŻ¼šµš²Ą─å¢(w©©n)Ņ}▀h(yu©Żn)▒╚ū÷éĆ(g©©)║├└ŽÄ¤Å═(f©┤)ļsĄ├ČÓĪŻĪ▒═§ąĪ─▌šf(shu©Ł)Ż¼╚ń╣¹«ö(d©Īng)│§▓╗╩Ū┼╝╚╗īæ┴╦ĪČ╔ŽšnėøĪĘŻ¼╦²▓╗Ģ■(hu©¼)▀@├┤ėąęŌūR(sh©¬)ĄžĻP(gu©Īn)ūó▀@ą®─Ļ▌p╚╦Ż¼▓óĄ├ĄĮ╦¹éāĄ─ėčŪķŻ¼ė╔┤╦░l(f©Ī)¼F(xi©żn)▀@ą®ą┬╔·├³╔Ē╔Ž▒─╠°│÷üĒ(l©ói)Ą─Ė╔ā¶╝āØŹĪŻ┤▐ąl(w©©i)ŲĮę“┤╦įu(p©¬ng)ār(ji©ż)Ż¼═§ąĪ─▌į┌šn╠├╔Ž╦∙░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ą─įŖ(sh©®)ęŌŻ¼▒╚╩«éĆ(g©©)┤║╠ņ▀Ćę¬ČÓĪŻ╦²Ą─ū„ŲĘŻ¼╩Ū╬ęéāĢr(sh©¬)┤·ūŅ║├Ą─ņ`ąįĮ╠ė²ūx▒ŠĪŻ

ĪĪĪĪŲõīŹ(sh©¬)į┌═§ąĪ─▌Ą─č█└’Ż¼┐Óļyę▓┐╔ęį╩ŪįŖ(sh©®)ęŌĄ─ĪŻ╦²▓╗░čįŖ(sh©®)ęŌų╗└ĒĮŌ│╔ā×(y©Łu)├└└╦┬■ĪŻ

ĪĪĪĪūxĢ°ł¾(b©żo)Ż║įŖ(sh©®)ĖĶĪó╔ó╬─ĪóąĪšf(shu©Ł)ĪŁĪŁ▓╗═¼Ņ}▓─Ą─äō(chu©żng)ū„─·Č╝▒╚▌^╔├ķL(zh©Żng)Ż¼Ą½╩Ū║├Ž±įŖ(sh©®)ĖĶĄ├ĄĮĄ─šJ(r©©n)┐╔Ė³ČÓę╗ą®ĪŻČÓöĄ(sh©┤)ėĪŽ¾ųąŻ¼įŖ(sh©®)ĖĶäō(chu©żng)ū„╩ŪąĶę¬╝żŪķĄ─Ż¼║▄ČÓū„╝ęūįįŖ(sh©®)ĖĶäō(chu©żng)ū„Ų▓ĮŻ¼Ą½║¾üĒ(l©ói)ģsĖ─Žęęū▐HŻ¼─·Ą─Ūķør╩Ūį§śėĄ─Ż┐

ĪĪĪĪ═§ąĪ─▌Ż║├┐éĆ(g©©)╚╦Ą─ŪķørČ╝▓╗═¼ĪŻ╬ęų╗╩Ūį┌Ė„éĆ(g©©)ą╬╩Įų«ķgū▀Ż¼Ž±į┌ę╗éĆ(g©©)ķL(zh©Żng)└╚└’üĒ(l©ói)╗ž▐D(zhu©Żn)ę╗▐D(zhu©Żn)ĪŻø]ėąįO(sh©©)Č©Ż¼ą─└’Ęe┤µĖ„ĘNĖ„śėĄ─ĖąėXŻ¼──éĆ(g©©)┐╔ęįīæ│÷üĒ(l©ói)┴╦Ż¼Š═īæŻ¼╩ŪļSęŌĄ─ĪŻ─Ńšf(shu©Ł)įŖ(sh©®)ąĶę¬╝żŪķŻ¼╬ęėXĄ├įŖ(sh©®)Ė³ČÓĄ─╩Ūņ`╣Ōę╗¼F(xi©żn)ĪŻ

ĪĪĪĪūxĢ°ł¾(b©żo)Ż║ĘŪ│ŻŽ▓Üg─·Ą─įŖ(sh©®)ĖĶŻ¼ę▓┐┤┴╦ą®įŖ(sh©®)įu(p©¬ng)Ż¼ĘŪ│Ż╩▄ęµĪŻ─·Ą─įŖ(sh©®)ĖĶĮø(j©®ng)Üv┴╦į§śėĄ─ūā╗»Ż¼╗“š▀šf(shu©Ł)Ż¼▀@├┤ČÓ─ĻĄ─įŖ(sh©®)ĖĶäō(chu©żng)ū„Ż¼─·Įø(j©®ng)Üv┴╦į§śėĄ─▀^(gu©░)│╠Ż┐

ĪĪĪĪ═§ąĪ─▌Ż║Į©ūh▓╗ė├┐┤įŖ(sh©®)įu(p©¬ng)Ż¼║▄ČÓČ╝▓╗ų¬Ą└╦¹éā?c©©)┌īæ╩▓├┤ĪŻį?sh©®)╩Ūļx▓╗ķ_╚╦▒Š╔ĒĄ─Ż¼╦∙ėąĄ─Įø(j©®ng)ÜvČ╝Ę┤üĮo┴╦įŖ(sh©®)Ż¼▀@▓╗╩Ū▀xō±Ą─ĮY(ji©”)╣¹ĪŻ║▄ČÓĄ─Ėą╩▄Č╝Ė─ūā?n©©i)╦Ī?/p>

ĪĪĪĪ╚ń╣¹╬ę▓╗╩ŪéĆ(g©©)īæįŖ(sh©®)Ą─Ż¼▓╗Ģ■(hu©¼)ėąĪČ╔ŽšnėøĪĘŻ¼Ėą╝ż├¶Ėą░╔ĪŻ

ĪĪĪĪūxĢ°ł¾(b©żo)Ż║╚ń╣¹šf(shu©Ł)ĪČ╔ŽšnėøĪĘ▒╚▌^╝ā┤Ōūį╚╗Ą─įÆŻ¼ĪČ╔Žšnėø2ĪĘ└’Ż¼ėąą®Ī░─┐Ą─Ī▒┴╦Ż¼įÆŅ}Ė³×ķķ_ķ¤Ż¼ęĢę░ę▓Å─šn╠├ū▀▀M(j©¼n)┴╦īW(xu©”)╔·╝ę═źŻ¼ū▀Ž“┴╦▐r(n©«ng)┤ÕĪŻ─·ūį╝║╚ń║╬įu(p©¬ng)ār(ji©ż)Ż┐ĪČ╔Žšnėø2ĪĘĻP(gu©Īn)ūóĄ─ę╗ą®īė├µŻ¼ĘŁĄĮ║¾Ģ■(hu©¼)ėą╦Ųį°ŽÓūR(sh©¬)ų«ĖąĪŻ─·╩ŪʱūóęŌ▀^(gu©░)ĪČųąć°(gu©«)į┌┴║ŪfĪĘŻ┐

ĪĪĪĪ═§ąĪ─▌Ż║ā╔▒ŠĪČ╔ŽšnėøĪĘ╩ŪÅ─┼╝╚╗ĄĮŪÕ╬·Ą─▀^(gu©░)│╠Ż¼ū▀Ž“▐r(n©«ng)┤ÕĄ─įŁę“║▄┤¾│╠Č╚╔Žį┌ė┌Ż¼įĖęŌųv╩÷Ą─ČÓ╩ŪüĒ(l©ói)ūįÓl(xi©Īng)┤ÕĄ─īW(xu©”)╔·ĪŻ╬ę╩╝ĮKČ╝į┌▒╗äė(d©░ng)Ą─╬╗ų├Ż¼ø]ėąų„äė(d©░ng)╚źšę╦¹éāå¢(w©©n)įāŻ¼Č°ėą┤¾╝s╚²éĆ(g©©)│Ū╩ą│÷üĒ(l©ói)Ą─īW(xu©”)╔·Ą─ųv╩÷╠½▀^(gu©░)ļ[╦ĮŻ¼▓╗Žļ╣½ķ_į┌╬─ūų╔ŽŻ¼╦∙ęį┐═ė^Ąžą╬│╔┴╦╦Ų║§Ų½Ž“ė┌Ól(xi©Īng)┤ÕŻ¼ŲõīŹ(sh©¬)│Ū╩ą║óūė│╔ķL(zh©Żng)Ą─╣╩╩┬═¼śė▓╗╚▌ęūŻ¼Ė³╝Ü(x©¼)─ü╬ó├Ņ║═▒╗╦¹éā╣ó╣óė┌æčĪŻ

ĪĪĪĪĄ┌ę╗▒ŠĄ─ĮŪČ╚Ė³ČÓĄ─╩Ūīæū„š▀▒Š╚╦Ż¼Ą┌Č■▒ŠĖ³ČÓĄ─╩Ūį┌ūx┤¾īW(xu©”)╔·Ż¼┐┤▀^(gu©░)ĪČųąć°(gu©«)į┌┴║ŪfĪĘŻ¼īæū„Ģr(sh©¬)Ą╣╩ŪČ╝ø]ŽļĄĮ▀^(gu©░)ĪŻ

ĪĪĪĪūxĢ°ł¾(b©żo)Ż║90║¾īW(xu©”)╔·╩▓├┤śėŻ┐Å───éĆ(g©©)īė├µ╚ź┴╦ĮŌ╦¹éāŻ┐╬ęėXĄ├ĪČ╔ŽšnėøĪĘų┴╔┘┤Ņ┴╦ę╗ū∙£Ž═©Ą─ś“┴║ĪŻĄ½╩ŪŻ¼║═╦¹éā┤“Į╗Ą└Ż¼┐ŽČ©ę▓╩Ūėą└¦ļyĄ─Ż¼ę“?y©żn)ķū▀Į³ę╗éĆ(g©©)╚╦Ą─ā╚(n©©i)ą─║▄ļyĪŻ▀@▒ŠĢ°▀@├┤šµīŹ(sh©¬)├Ķīæ╦¹éā╔·╗Ņ┼c╔·┤µ¼F(xi©żn)ĀŅŻ¼╩ŪʱĖČ│÷┴╦║▄ČÓŻ┐─·─▄▒Ē▀_(d©ó)ę╗Ž┬ūį╝║č█ųąĄ─īW(xu©”)╔·å߯┐─·ī”(du©¼)╦¹éā?n©©i)ń║╬įu(p©¬ng)ār(ji©ż)Ż┐

ĪĪĪĪ═§ąĪ─▌Ż║╚╬║╬ĘNūÕ╚╬║╬╬─ūųŻ¼Č╝▓╗Ģ■(hu©¼)║÷ęĢūį╝║ā╚(n©©i)▓┐20ÜqĄ─╚║¾wŻ¼╦¹éā▓┼╩Ūš²╔·ķL(zh©Żng)ų°Ą─Ż¼▒ž╚╗ę²ŅI(l©½ng)╬┤üĒ(l©ói)Ą─Ż¼▒M╣▄▀@éĆ(g©©)ę²ŅI(l©½ng)▀Ć▓╗Ģ■(hu©¼)ę╗Ž┬ūėŪÕ╬·║═├„┤_ĪŻ╦¹éā▓╗╩Ū▓╗▒╗┴╦ĮŌŻ¼Č°╩Ū╔·├³▒Š╔ĒČ╝ę¬ėąī”(du©¼)ė┌ūį╬ęĄ─▒ŠšµĄ─▒Ē▀_(d©ó)ĪŻ╚ń╣¹ī”(du©¼)╦¹éāĄ─┼d╚żāHŽ▐ė┌└ŽÄ¤ĖĖ─Ė║═╦¹éāūį╝║Ż¼’@╚╗▓╗╩Ū╦¹éāĄ─å¢(w©©n)Ņ}ĪŻĮ³ā╔─ĻüĒ(l©ói)Ż¼ėą─¼─¼¤o(w©▓)┬äļx╩└Ą──Ļ▌p╚╦Ą─╬ó▓®▒╗╚╦Ī░░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ī▒┴╦╬─▓╔║═įŖ(sh©®)ąįŻ¼╚ńĪ░ū▀’łĪ▒ĪŻ╦¹éā├¶Ėąę▓šµīŹ(sh©¬)Ż¼æų┼┬╬┤üĒ(l©ói)Ą─╔ńĢ■(hu©¼)Ż¼ėą╔┘öĄ(sh©┤)æŹæŹ▓╗ŲĮŻ¼ėą╔┘öĄ(sh©┤)▀xō±╚«╚ÕĪŻĄ½╔µ╩└╬┤╔ŅĄ─╦¹éāĮo╬ęĄ─£ž┼»ą┼╚╬╩Ū╬ęĄ─ąę▀\(y©┤n)ĪŻ

ĪĪĪĪūxĢ°ł¾(b©żo)Ż║ĪČ╔ŽšnėøĪĘ└’Ż¼ėąī”(du©¼)īW(xu©”)╔·Ą─╩¦═¹ŪķŠwŻ¼Ą½╩Ūį┌ĪČ╔Žšnėø2ĪĘ└’Ż¼▀@ĘNŪķŠwūā╗»┴╦ĪŻ─·šJ(r©©n)×ķ─žŻ┐─Ū├┤▀@ĘNūā╗»Šēūį╩▓├┤Ż┐

ĪĪĪĪ═§ąĪ─▌Ż║╦¹éā▒Š╔ĒĄ─Õe(cu©░)ąĪė┌ų▄ć·Łh(hu©ón)Š│Ę┤ē║Įo╦¹éāĄ─Ż¼ę¬ž¤(z©”)ļy╦¹éāų«Ū░Ż¼Ž╚įōž¤(z©”)ļyĄ─ČÓ┴╦ĪŻ

ĪĪĪĪūxĢ°ł¾(b©żo)Ż║Ī░▒»░¦Ī▒Ī░¤o(w©▓)ų·Ī▒╩Ūė╬╩Äį┌ĪČ╔ŽšnėøĪĘųąĄ─┴Ēę╗ĘNŪķŠwĪŻ─·ī”(du©¼)ė┌Į╠ė²╩ŪʱęčĮø(j©®ng)Į^═¹┴╦Ż┐ū„×ķ└ŽÄ¤Ż¼─·ŽŻ═¹é„▀_(d©ó)ĮoīW(xu©”)╔·į§śėĄ─ą┼─ŅŻ┐

ĪĪĪĪ═§ąĪ─▌Ż║╩ŪĄ─Ż¼╩Ū¤o(w©▓)═¹Ą─ĪŻĖ·īW(xu©”)╔·ę╗ų▒į┌ÅŖ(qi©óng)š{(di©żo)Ą─╩Ū─Ńėąž¤(z©”)╚╬╩╣─Ń▀@éĆ(g©©)╔·├³╔·╗ŅĄ├┐ņśĘ(l©©)Ż¼╩╣─ŃĄ─╝ę╚╦╗ŅĄ├▒╚▀^(gu©░)╚ź║├Ż¼─ŃŲ┤aėą▀@éĆ(g©©)ž¤(z©”)╚╬Ż¼╚╗║¾Ż¼▀xō±ō·(d©Īn)«ö(d©Īng)ĪŻ

ĪĪĪĪūxĢ°ł¾(b©żo)Ż║─·Ą─īæū„ųąŻ¼╬ęéā┐┤ĄĮ┴╦║═īW(xu©”)╔·éāŽÓ╠ÄĄ─╝Ü(x©¼)ų”─®╣Ø(ji©”)Ż¼┤¾īW(xu©”)╔·▓╗═¼Ą─ą─æB(t©żi)║═ūį╔Ē╠ÄŠ│Ą─ūā╗»Ż¼ęį╝░į┌▀@▒│║¾Ż¼╔ńĢ■(hu©¼)┤¾Łh(hu©ón)Š│Ą─ūā╗»ĪŻ─·į§├┤įu(p©¬ng)ār(ji©ż)Į╠ĤĄ─Įø(j©®ng)Üvī”(du©¼)─·Ą─ė░ĒæŻ┐

ĪĪĪĪ═§ąĪ─▌Ż║į┌┤¾īW(xu©”)░╦─ĻŻ¼╔ŽšnŲ▀─ĻŻ¼║═┤¾╝s1000éĆ(g©©)īW(xu©”)╔·ėąęŖ├µŻ¼▀^(gu©░)╚źĄ─╔·╗Ņ└’Å─üĒ(l©ói)ø]▀@├┤Š├ĄžĮėĮ³▀@├┤ČÓ╚╦Ż¼ę¬į┘╚²Ėąųx╦¹éāĄ─ėč╔ŲĪóå╬╝ā║═ą┼╚╬Ż¼╬ęūāĄ├Ė³└ĒąįĖ³įĖęŌāA┬ĀĪŻ╬ę▓╗░┤─│ę╗┤·╚╦▀@śėĘųŅÉŻ¼Ė³ÅŖ(qi©óng)š{(di©żo)├┐ę╗éĆ(g©©)¬Ü(d©▓)ūįĄ─éĆ(g©©)╚╦ĪŻ

ĪĪĪĪūxĢ°ł¾(b©żo)Ż║─·┐é╩Ū░┤ūį╝║Ą─▒Šąį╚ź╔·╗ŅĪŻĪ░ļSęŌĄž╔·╗ŅŻ¼šµš\(ch©”ng)Ąžīæū„ĪŻĪ▒▀@╩Ū─·Ą─ūĘŪ¾å߯┐

ĪĪĪĪ═§ąĪ─▌Ż║ø]ūĘŪ¾Ż¼Ė·ļSūį╝║Ą─ā╚(n©©i)ą─Š═╦ŃūĘŪ¾░╔ĪŻīæ╩▓├┤į§├┤īæČ╝╩ŪļSąįĄ─ĪŻ─Ń┐┤ĪČ╔ŽšnėøĪĘĄ─Ą┌ę╗Ēō(y©©)║═ĪČ╔Žšnėø2ĪĘŻ¼║├Ž±▓╗╩Ūę╗éĆ(g©©)╚╦īæĄ─Ż¼¾w└²šZ(y©│)Š│Č╝▓╗═¼Ż¼Č╝╩ŪļSęŌĄ─ĮY(ji©”)╣¹Ż¼ø]ŽļĄĮĘĄ╗ž╚źųžą┬Ė³Ė─ģf(xi©”)š{(di©żo)╩▓├┤ĪŻ

ĪĪĪĪūxĢ°ł¾(b©żo)Ż║─·ī”(du©¼)ųąć°(gu©«)Į╠ė²ūŅ╔ŅŪąĄ─Ėą╩▄╩Ū╩▓├┤Ż┐¼F(xi©żn)į┌Ą─īW(xu©”)╔·║═«ö(d©Īng)─Ļ─·Ą─┤¾īW(xu©”)Ģr(sh©¬)┤·▒╚Ż¼ėąį§śėĄ─ģ^(q©▒)äeŻ┐

ĪĪĪĪ═§ąĪ─▌Ż║Ė„īė┤╬Ą─Į╠ė²ūŅĮKĮY(ji©”)╣¹Č╝░č╩Ūę╗éĆ(g©©)éĆ(g©©)╠ņšµĄ─║óūėĘųļx│╔čį▓╗ė╔ųįĄ─▓╗═¼ĮŪ╔½Ż¼ūŅ║¾╩▄║”Ą─╩Ū╔ńĢ■(hu©¼)¾wŽĄ▒Š╔ĒĪŻ¼F(xi©żn)į┌Ą─┤¾īW(xu©”)╔·Ģ■(hu©¼)├į├Ż┴╦Ż¼▀@╩ŪūŅ┤¾Ą─▀M(j©¼n)▓ĮŻ¼╦¹éāķ_╩╝├„░ū╦¹éāš²į┌║═įŁ▒ŠĄ─ūį╝║═┤┐ÓĄžĘų┴čų°ĪŻ╬ę╔Ž┤¾īW(xu©”)Ą─Ģr(sh©¬)║“Ż¼║▄ČÓ╚╦╗ņŃńĄž░║ōP(y©óng)╝żŖ^Ż¼╦Ų║§Š═ę¬ŅI(l©½ng)╩▄Ī░╠ņĮĄ┤¾╚╬Ī▒ĪŻ

ĪĪĪĪūxĢ°ł¾(b©żo)Ż║ĪČ╚╦°BĄ═’wĪĘįńį┌1994─ĻŠ═ė╔ķL(zh©Żng)┤║│÷░µ╔ń│÷░µ▀^(gu©░)Ż¼▀@┤╬╣ż╚╦│÷░µ╔ńĄ─░µ▒ŠŻ¼║═Ž╚Ū░─Ū░µŻ¼ėą║╬ģ^(q©▒)äeŻ┐

ĪĪĪĪ═§ąĪ─▌Ż║ø]ģ^(q©▒)äeŻ¼Ą½╩Ū▓╗ų¬Ą└×ķ╩▓├┤Ż¼▀@éĆ(g©©)░µ▒Š░č╩Æ╝tūįšZ(y©│)▓┐ĘųĄ─║┌¾wūų╚ĪŽ¹┴╦Ż¼▀@śėūxš▀ę¬▐D(zhu©Żn)ōQöó╩÷ĮŪČ╚Ż¼ūxŲüĒ(l©ói)ėąšŽĄK░╔ĪŻ

ĪĪĪĪūxĢ°ł¾(b©żo)Ż║─·╩Ūʱ┐┤▀^(gu©░)ļŖė░ĪČ╩Æ╝tĪĘŻ┐ć°(gu©«)ā╚(n©©i)║▄ČÓŅHėąė░ĒæĄ─蹊┐╩Æ╝tĄ─ū„ŲĘŻ¼į┌║┌²łĮŁ╩ĪĄ─╩Æ╝t╣╩Šė╩š▓žĄ─Ī░╩Æ╝té„ėøĪ▒ėąĮ³40ĘNŻ¼─·ę▓Ģ■(hu©¼)ĻP(gu©Īn)ūó░╔Ż┐─·ėXĄ├▀@▒ŠĪČ╚╦°BĄ═’wĪĘėą║╬¬Ü(d©▓)╠žĄ─ār(ji©ż)ųĄŻ┐

ĪĪĪĪ═§ąĪ─▌Ż║ø]┐┤▀^(gu©░)▀@▓┐ļŖė░ĪŻī”(du©¼)ųąć°(gu©«)ļŖė░ø]Ų┌┤²ĪŻę▓ø]į┘ĻP(gu©Īn)ūó▀^(gu©░)╩Æ╝tĄ─é„ėøĪŻ─Ū╩Ū┤¾╝s20─ĻŪ░░╔Ż¼╬ęų╗╩ŪŽļīæę╗▒ŠėąĻP(gu©Īn)╩Æ╝tĄ─ąĪšf(shu©Ł)ĪŻ╦³Ą─╠ž╩ŌŠ═╩Ū╦³▓╗╩Ūé„ėøŻ¼╩Ū╠ōśŗ(g©░u)ĪŻ

ĪĪĪĪūxĢ°ł¾(b©żo)Ż║īæų¬ŪÓ╔·╗ŅĄ─ĪČĘĮłA╦─╩«└’ĪĘŻ¼ę▓╩Ūį┘░µĪŻ▀@▓┐ū„ŲĘ├Ķīæ70─Ļ┤·ųą═ĒŲ┌Ą─ų¬ŪÓ├³▀\(y©┤n)Ż¼ėą║╬╠ž╩ŌĄ─ęŌ┴xŻ┐

ĪĪĪĪ═§ąĪ─▌Ż║╚╬║╬ę╗éĆ(g©©)Ģr(sh©¬)┤·Ą─ėHÜvš▀╔Ēį┌ŲõųąĄ─Ģr(sh©¬)║“Ż¼│Ż│Ż║▄ļy¾wĢ■(hu©¼)ŲĮĘ▓Ą─╚šūėėą╩▓├┤╠ž╩ŌŻ¼║▄ļyėą╚╦─▄╠°│÷╚š│Ż╔·╗Ņ▒Š╔Ē╚ź╠ߤÆ╦³Ą─╠ž«É║═╣ųšQĪŻīæ╦³Ą─Ģr(sh©¬)║“Ż¼╬ęą─└’║▄├„┤_Ż¼░č┴”ÜŌė├į┌╝Ü(x©¼)╬óĄ─ūŅ╚▌ęū▒╗║÷┬įĄ─ĄžĘĮŻ¼ĮĶų·╦³üĒ(l©ói)▀ĆįŁ┘NĮ³─ŪéĆ(g©©)─Ļ┤·Ą─šµīŹ(sh©¬)ĪŻäė(d©░ng)ĖąŻ¼«ŗ├µŻ¼ĘĮčįŻ¼╚║Ž±Ż¼ļSÖC(j©®)ąįŻ¼ūīĪ░╦└╚ź┴╦Ī▒Ą─╚╦╬’ųžą┬╗ŅŲüĒ(l©ói)Ż¼ŽÓą┼╠žČ©Ģr(sh©¬)┤·Ą─╗─šQ║═│¼įĮĢ■(hu©¼)▒╗▓╗Ųč█Ą─╝Ü(x©¼)ąĪéā└_╝ŖĄžÄ¦│÷üĒ(l©ói)ĪŻ

ĪĪĪĪ╦∙ėą▒Šįō┤µį┌Ą─¢|╬„Ż¼─ŪéĆ(g©©)Ģr(sh©¬)║“ŲõīŹ(sh©¬)Č╝▓╗╚▒Ż¼╔Ų║═É║Ż¼┐ņśĘ(l©©)║═▒»░¦Ż¼Ģr(sh©¬)╔ą║═┬õ╬ķŻ¼Č╝ęį╦³«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)╠žėąĄ─ĘĮ╩Įčė└m(x©┤)ų°ĪŻ

ĪĪĪĪėą╚╦šJ(r©©n)×ķīæįŖ(sh©®)Ą─╚╦▓╗Ģ■(hu©¼)īæ╣╩╩┬ĪŻ╬ęŽļųąć°(gu©«)Ą─ūxš▀ų╗╩Ū┴Ģ(x©¬)æT┴╦ę╗ĘNųv╩÷╣╩╩┬Ą─ĘĮ╩ĮŻ¼╔įėąūā╗»Š═ėXĄ├ø]╣╩╩┬║═▓╗║├┐┤ĪŻ┐╔Ž¦▓╗╩Ū├┐ę╗éĆ(g©©)īæū„š▀Č╝╩Ū×ķ┴╦ų\Ū¾╣╩╩┬Ą─═Ļš¹║═æę─ŅŻ¼▓╗Č╝╩ŪāHĘ■äš(w©┤)ė┌ūxš▀Ą─ķåūxąĶŪ¾Ą─ĪŻ

ĪĪĪĪūxĢ°ł¾(b©żo)Ż║─·─┐Ū░Ą─╔·╗ŅĀŅæB(t©żi)╩Ūį§śėĄ─Ż┐

ĪĪĪĪ═§ąĪ─▌Ż║┐┤Ģ°Ż¼╠Ä└ĒÓ]╝■Ż¼┐┤╬ó▓®Ż¼ū÷╝ęäš(w©┤)Ż¼│Ż│÷╚źū▀ū▀ĪŻĮ³üĒ(l©ói)Ż¼š²į┌š¹└ĒČ╠Ų¬ŽĄ┴ąąĪšf(shu©Ł)ĪČ1966─ĻĪĘŻ¼12Ų¬Ż¼š²║├ę╗▒ŠĢ°ĪŻųvųvį┌äė(d©░ng)╩Äųą┐╔─▄┤µį┌Ą─║▄ČÓśOęū▒╗║÷┬įĄ─╚╦╬’║═╝Ü(x©¼)╣Ø(ji©”)ĪŻ

ŠW(w©Żng)ėčįu(p©¬ng)šō

īŻ Ņ}

ŠW(w©Żng)╔ŽīW(xu©”)ąg(sh©┤)šōē»

ŠW(w©Żng)╔ŽŲ┌┐»╔ń

▓® ┐═

ŠW(w©Żng)Įj(lu©░)╣żū„╩ę