大陸作家馮杰的散文集《捻字為香》近期在臺灣出版,這是他最近三年里在臺灣出版的第四本散文集。在大陸寫作,在臺灣獲獎(jiǎng)、出書、被人關(guān)注,這些年來,作家馮杰形成了自己獨(dú)特的文學(xué)生存狀態(tài)。是馮杰的文學(xué)風(fēng)格使然,還是大陸的文學(xué)生態(tài)出了問題?馮杰究竟是如何一路走來的?他為什么而寫作?為了揭開這諸多的為什么,晶報(bào)記者近日對馮杰進(jìn)行了采訪。

條靈動(dòng)的童話木刻”,把我的詩稱之為“構(gòu)思巧妙,意象豐饒,豐潤天成”。這些評語基本上概括了我當(dāng)時(shí)的詩風(fēng)。痖弦先生是海外文壇推介我的文學(xué)老師之一。他夫人張橋橋女士對我說過:在文壇痖弦是一位“福將”,誰和他交往都“有福”的。

在這之前我已在臺灣的《聯(lián)合報(bào)》、《中國時(shí)報(bào)》、《中央日報(bào)》三大報(bào)紙上發(fā)表過作品。

晶報(bào):獲獎(jiǎng),尤其是頻頻獲得臺灣文學(xué)獎(jiǎng)對你的創(chuàng)作而言有著怎樣的意義?從余光中、張曉風(fēng)、李瑞騰、林清玄、陳芳明到應(yīng)鳳凰、羅青、張瑞芬、張輝誠等,臺灣文壇老、中、青三代對你的散文可謂“好話說盡”,但你是一位大陸作家,大陸卻沒有提供這樣的機(jī)會(huì),這是否可以理解為大陸文壇的某種缺失?

馮杰:獲獎(jiǎng)是一種外在的認(rèn)可形式,除了“文運(yùn)暢通”,未必證明你的文學(xué)質(zhì)量。但它有一個(gè)最明顯的現(xiàn)實(shí)是出版社可以在書腰打上“獲臺灣文學(xué)獎(jiǎng)最多的大陸作家”一行字樣。

我寫了20多年大陸才出版我的第一本散文集《田園書》,照這個(gè)速度算,當(dāng)我這樣的作家靠版稅謀生早晚要餓死。我的散文在臺灣不斷出版,為我出版第一本散文集的臺灣九歌出版社陳素芳總編說我的散文是“識者都愛”,不讀便罷,凡是讀到馮杰散文者都會(huì)喜歡的。

我不想有更多人喜歡,世上能有十個(gè)人來一字一句來讀我的作品就已滿足了,我喜歡為一小撮人、一部分人來寫。我的文字節(jié)奏緩慢,加上自己不上網(wǎng),沒有微博、博客,只是自寫自畫,自說自語,這種懶慢狀態(tài)在一個(gè)與時(shí)俱進(jìn)的年代形同落伍,加上自己寫的多是鄉(xiāng)土器物,這在一個(gè)追求市場化、暢銷書為主的大陸出版界,就不會(huì)有懷揣文心的出版人冒賠錢之險(xiǎn)來欣賞自己,我也理解,深知書緣未到或沒有因果緣分。

我寫的不是臺灣文學(xué),也不是大陸文學(xué),我寫的是中國文學(xué)。

文學(xué)創(chuàng)作宛如一場馬拉松賽,但它不是人生里的全部和所有,其中的一場你得慢慢來走完它,還要一邊欣賞兩邊的景致。我有蝸牛的耐性,會(huì)一直往前細(xì)行慢爬的,自己只要自信,遲早能接近或者爬到要去的那一塊青磚或翠竹上面。

晶報(bào):你在20多年前就創(chuàng)造了一個(gè)“北中原”符號,20年的創(chuàng)作時(shí)間里,你一直圍繞其寫作,可謂“固執(zhí)”,文壇上曾稱你為“北中原的圣手書生”?

馮杰:我筆下的“北中原”不是具體的地理名詞,是一個(gè)虛構(gòu)的文學(xué)名詞,主要是受沈從文“湘西”和福克納“郵票般故鄉(xiāng)”這些文學(xué)符號的啟發(fā)。我編制了一個(gè)四面透風(fēng)的文學(xué)簍筐,把自己要表達(dá)的都裝到里面。

紙上的“北中原”文學(xué)疆域狹隘地說只是豫北,后來寫遠(yuǎn)了,也未嘗不是以文字在輻射中原大地。每一個(gè)作家都應(yīng)該有一片屬于自己出發(fā)的文學(xué)原地,一個(gè)作家要在上面種植生長自己的植物,四周要彌漫自己的文字氣息。

我從小跟隨外祖父母在豫北鄉(xiāng)下長大,他們教我感恩、悲憫、寬容,且與世為善。那里是我的文學(xué)之源,生命之根,讓我通文脈,接地氣。如今面對那塊折騰過的土地和逝去的親人,國在山河破,我做的事情是在捻字為香,以文還愿。

談散文

寫散文也是一件提心吊膽的事

晶報(bào):就我的個(gè)人感覺而言,你的詩歌創(chuàng)作在大陸詩壇已經(jīng)達(dá)到了頗高的境界,但是后來一直不見你新的詩作,而散文寫得越來越多了,這種轉(zhuǎn)向意味著什么?

馮杰:我一直自認(rèn)為是一個(gè)“詩人的身份”,未見到我寫的詩未必就是我不寫詩了。形式對一個(gè)詩人不是唯一,一時(shí)詩人也就是一世詩人。

小說是一種狗皮膏藥,需要緊緊粘貼在現(xiàn)實(shí)的狗肚上,詩歌是要在天空飛翔的一種形式,散文則要緊緊匍匐在大地上,用來聆聽大地上露水草木和萬物之聲。

晶報(bào):從《丈量黑夜的方式》到最新出版的《捻字為香》,你在臺灣接連出版了四本散文集,這幾本散文集代表著你對散文的不同探索階段嗎?你認(rèn)為怎樣的散文是最好的散文?

馮杰:也許以后還會(huì)寫出一些散文的。

我出的散文集和其他作家不同,我每一部散文集都有圖有文,是“看圖說話”,圖是自己插圖,與文可謂若離若合。臺灣連續(xù)出版的這四本散文集里的作品并不代表我不同時(shí)期的散文,從時(shí)間上歸類它們大都是同一時(shí)期創(chuàng)作的,甚至是十年前寫就,只是有的文章遇到出頭露面的機(jī)會(huì),有的沒有遇到。這些散文結(jié)集只能算是朝花夕拾。

一個(gè)作家的散文眼界在不同年齡里也會(huì)變換不同標(biāo)準(zhǔn),20歲前,我認(rèn)為一篇好散文必須要有20條以上的成語出現(xiàn)方可出手,要有“雖然”、“但是”;40歲之后我開始認(rèn)為,好散文里不能出現(xiàn)一條成語,輕易不能“雖然”、“但是”了。

可見看似容易,寫散文也是一件提心吊膽的事情。寫散文不怕推磨轉(zhuǎn)圈,今天你改十年前的舊作,會(huì)有一種臉紅的微燙和有趣的經(jīng)過。

現(xiàn)在,我認(rèn)為好的散文是:形式上隨意道來,散無定法。技巧上是欲說還休,戛然而止;內(nèi)容上是悲天憫人,大地情懷。行文上不懷好意,骨子里卻止于至善。

晶報(bào):如你所說,這些作品是十年時(shí)間里寫成的,在你寫作的時(shí)候你有沒有想到它們會(huì)不會(huì)出版?你是為什么而寫作?

馮杰:最早寫作時(shí)沒有想到能結(jié)集出版。但當(dāng)初我自己早給它們編成不同的集子,整理好封面,題目。寫完作罷,封存下來。我更多是為興趣寫作,因?yàn)槠渌舶顫?jì)世的大事我干不成,就雕蟲小技,紙上飛翔。

晶報(bào):你是一個(gè)勤勉的寫作者嗎,能否說說你的寫作習(xí)慣?

馮杰:和當(dāng)下許多日成萬字的作家相比,我慚愧字少量窮。我不是一個(gè)勤勉的寫作者,我喜歡虛度時(shí)光,喜歡看飛鳥上升,落花下墜。我也沒有固定的寫作習(xí)慣,有時(shí)在火車票的背面也寫過詩句。但不催就一直拖到最后,答應(yīng)人家的一定要寫。

晶報(bào):未來你希望進(jìn)入怎樣的寫作境界?

馮杰:文字平易簡單,內(nèi)容清澈見底,思想避惡顯善。說家常話的文風(fēng),真水無香的文風(fēng),一碗白開水不放糖的文風(fēng)。我只是有這種想法,最后能否實(shí)現(xiàn)還要看腕底功夫。

寫散文,你可以手低,但不能不眼高。這是需要首先拿捏出來的一種散文姿勢,像豫劇舞臺的亮相。

晶報(bào):在你創(chuàng)作的過程中,你受哪些人的影響比較大?

馮杰:我寫散文受到影響者很多,吃百家飯,穿百家衣,已非單獨(dú)某一個(gè)人了,有的是不喜歡一個(gè)人的全部卻喜歡他的某一只耳朵某一枚虎牙某一顆痣記或某一縷須發(fā)。譬如在革命文藝?yán)铮?a target="_blank">毛澤東、趙樹理、孫犁,更多有明清小品,譬如張岱之類的一群作家。還有施耐庵、孟元老、馮夢龍、金圣嘆、蒲松齡、周作人、梁實(shí)秋、沈從文、臺靜農(nóng)、施蟄存、蕭紅、芥川龍之介、普里什文。我甚至文畫通感誤讀,能從陳洪綬線條轉(zhuǎn)折處得到一種文字在游走時(shí)必須斬決的感悟,把畫感轉(zhuǎn)化為文字。盡管一時(shí)不合乎文理,但能給人留下某種文字空間。從王冕的梅花骨朵上看到文字的密度和應(yīng)該保持的距離。

散文的最妙之處是:寫到字窮處,坐看文起時(shí)。就像蘇東坡劃船走了,《赤壁賦》仍在。

談閱讀

我一直堅(jiān)持“有趣大于意義”

晶報(bào):能說說你的閱讀嗎?

馮杰:我閱讀范圍很雜亂,是葷素皆吃的雜食動(dòng)物。

開始創(chuàng)作時(shí)由于物質(zhì)和環(huán)境的關(guān)系,我沒有選擇閱讀的權(quán)利,楊朔要讀,劉白羽要讀,毛澤東、郭沫若也要讀。我在偏僻的鄉(xiāng)鎮(zhèn)看不到更多的書,書店柜臺里只有《金光大道》、《西沙兒女》。后來知道,文壇上除了周樹人,還可以看周作人;除了敬仰革命作家,還要欣賞“沒落文人”。6年前晶報(bào)編輯在“世界讀書日”約我寫稿,我就寫一篇《熱愛那些無聊有趣的書》。

我是把“有趣”作為讀書第一標(biāo)準(zhǔn)。這盡管犯了原則錯(cuò)誤,可我就是這樣保持自己的閱讀味蕾的。世上的書一般都是沒有多大的好處也沒有多大的害處,書的存在就是“有趣”的一種形式,先愉悅?cè)缓笤僬f文明傳播。盒子不好我是不會(huì)買珠的。

我喜歡《詩經(jīng)》、古詩十九首,這里多數(shù)是古代河南詩人的創(chuàng)作,李時(shí)珍《本草綱目》、段成式《酉陽雜俎》、蒲松齡《聊齋志異》、張岱《夜航船》、吳其濬《植物圖譜長考》,亞里斯多德《動(dòng)物志》、瓦羅《論農(nóng)業(yè)》、勞費(fèi)爾《中國伊朗編》等等,以及《農(nóng)用拖拉機(jī)的修理方法》、《河南古樹圖譜》、《滑縣志》,甚至鄉(xiāng)村的“相馬經(jīng)”、我姥爺自編自抄的《日常使用尺牘》之類都愛不釋手,最愛看的算是《地圖冊》,打住,再舉例就要掉書袋了。

我一直堅(jiān)持“有趣大于意義”,我屬于螺螄殼里做道場的那一類玩物喪志、增閑得趣者。不要讀那些正襟危坐的書,讀書必須翹腿,必須仰臥,世上的精裝書都是“裝”的,你不要看,加豪華書腰封的你也不要看,這些除了多毀掉幾棵樹你看不到還有其它意義。

像“井底之蛙”、“坐井觀天”,在我看來都是頗有玩味意義的褒義詞。

寫字一筆帶過易,胡說入木三分難。以上算是我的隨談和胡語,不一定知趣。感謝你和晶報(bào)多年對我關(guān)注支持,是長跑時(shí)不時(shí)遞上水來。

晶報(bào)記者 莊向陽 劉憶斯

談創(chuàng)作

我更看重詩人這一身份

晶報(bào):你有著多重身份,詩人、散文作家,還寫兒童小說,你的書畫作品也有不少人喜歡,在這些身份里,你最看重的是哪個(gè)?

馮杰:小時(shí)候看戲,就羨慕古代文人,他們每到一個(gè)地方胡吃海喝之后,一抹嘴,給人在墻上寫畫一通,就有了不付錢走人的道理。這些行為讓我從小落下一種認(rèn)識上的病根兒——筆墨能免費(fèi)吃飯啊。

書畫比寫詩換錢的速度要快一些,現(xiàn)實(shí)里的好處是賣畫讓我能買米買書。從“揚(yáng)州八怪”那些落魄文人到當(dāng)下虛張聲勢的詩人,都賣畫養(yǎng)文。遠(yuǎn)在美國的散文大家王鼎鈞先生這樣評價(jià)我的畫:“一揮參化育,眾卉出精神,無復(fù)池中物,驚為天上人”。王鼎鈞先生的提攜鼓勵(lì)話弄得我一時(shí)當(dāng)真。臺灣美術(shù)評論家何懷碩先生一眼看穿,說得到位中肯:“馮氏文章有奇趣,畫宗白石老人而更清簡。他到底有中原文化的底蘊(yùn),他的畫基本上是齊白石,不在乎粗細(xì),有很趣的文字便可觀了。”

我對畫的熱情大于文字。我最初學(xué)畫有兩個(gè)途徑,小時(shí)候住在我姥爺村里,轉(zhuǎn)到我家一本沒頭沒尾的畫譜,上面是臨“芥子園”的,棉紙上有鹿,有鵪鶉,有荷花,這本畫冊轉(zhuǎn)到我手里就不想再轉(zhuǎn)下去了,我就壓在葦席下面。后來上學(xué),我父親在一個(gè)小鎮(zhèn)上當(dāng)會(huì)計(jì),柜臺上每天收有許多托收信函,信皮上貼有小小的郵票,4分、8分、兩毛、四毛的都有,畫面是齊白石的畫、徐悲鴻的馬,我怕把郵票揭爛了,就一一剪下來泡在水里,第二天待泡開后再貼到白紙上,開始學(xué)畫,我畫水墨是從一張最小的郵票開始啟程,恐怕畫壇上沒人用這種方式來學(xué)畫水墨的。

面對多種藝術(shù)形式,我無師求教,多是淺嘗輒止,因此哪種身份專業(yè)我都不配,盡管我都曾一一涉及。

我更看重詩人這一身份,但從具體表現(xiàn)上,面對文學(xué)盛大殿堂,我不過是一個(gè)游走于外面臺階下的小羅漢,我不覺悟,不解真經(jīng),只配揮帚掃葉。

晶報(bào):回顧自己30多年的文學(xué)歷程,你的創(chuàng)作分成幾個(gè)階段?

馮杰:從形式上分,有詩歌階段、散文階段,現(xiàn)在是書法階段。

詩不能為,溢而為書。書法不全是簡單的黑白線條,看看《寒食帖》、《韭花帖》、《祭侄稿》,看看金農(nóng)齊白石潘天壽的落款文字,就使人不可小視,會(huì)知道書法也是另一種形式上的散文表達(dá)。

晶報(bào):你是從寫詩開始自己的文學(xué)創(chuàng)作的,你是在什么樣的境況下開始學(xué)習(xí)寫詩的?早年在中原的一間鄉(xiāng)村儲蓄所你開始了自己的文學(xué)探索,有過孤獨(dú)的感覺嗎?

馮杰:小時(shí)候想當(dāng)一名殺豬匠,后來羨慕打兔者。我少年的理想是詩情畫意,高中沒上完為謀生考到當(dāng)?shù)剞r(nóng)行,當(dāng)了一名鄉(xiāng)村信貸員,整日在黃河灘區(qū)騎車奔走催收貸款。年輕時(shí)有夢做,一個(gè)人最初追求的未必能得到,總是在做著陰差陽錯(cuò)的答案。

于是,我就業(yè)余時(shí)間開始在賬表后面寫詩。多年里,我一直是一種“刨花式的寫作”。

記得小時(shí)候每到春天,我父親會(huì)請來木匠做家具,我看到木匠用鐵刨刮下一地刨花,木匠做成一件件家具,我在一邊撿拾刨花,我看到刨花上面的木紋,像水紋流動(dòng),像飛鳥,像有聲音的印痕和時(shí)光的印跡,好看得讓我不忍燒掉,就泡在水里或夾在書本里面。

別的作家寫作是做出了各種各樣的家具,這些家具整潔、豪華、典雅;而我的寫作只是撿拾家具周圍那些遺落的刨花,它們不是家具,是做家具剩下的邊料碎屑,卻能讓我重溫流走消失的時(shí)光。刨花雖薄,上面也有眼淚、嘆息、孤獨(dú)。

晶報(bào):有人說,你身上有古代名士之風(fēng),你認(rèn)同這種說法嗎?

馮杰:來自鄉(xiāng)下的人頂多帶有一種草木氣。

《世說新語》里有一個(gè)選錄名士的標(biāo)準(zhǔn),“名士不必須奇才,但使常得無事,痛飲酒,熟讀《離騷》,便可稱名士”。古人是這樣規(guī)定名士標(biāo)準(zhǔn)的,兩個(gè)條件我都不及格。

名士之風(fēng)1949年之后在中國蕩然無存了。我是1964年出生的,屬龍,這種屬相虛無荒唐,是十二生肖里最不真實(shí)的一個(gè)。我知識先天缺失,文化需要補(bǔ)鈣。

兩岸當(dāng)代有名士之風(fēng)的文人只有汪曾祺、周夢蝶、木心等為數(shù)不多的幾位,其他人多少都是在裝,形似神散,底氣不足。名士不是誰想當(dāng)就當(dāng)?shù)模愎喂忸^留長須不行,你光有錢猛刷卡不行,你沒有錢買不起酒喝顯窮相也不行,你喝高了不會(huì)讀《離騷》也不行。

這是一個(gè)無名士之風(fēng)的年代。

談獲獎(jiǎng)

我是在捻字為香,以文還愿

晶報(bào):“獲獎(jiǎng)達(dá)人”是臺灣作家張曼娟送給你的頭銜,我知道作家馮杰是20年前,記得在河南省文聯(lián)辦的一本內(nèi)部通訊上看到一則百字消息,說長垣詩人馮杰憑借組詩《逐漸爬上童年的青苔》獲得臺灣《藍(lán)星》詩刊社主辦的“屈原詩獎(jiǎng)”,這是你在臺灣獲得的“處女獎(jiǎng)”,是你第一次投稿參賽臺灣文學(xué)獎(jiǎng)嗎?

馮杰:1992年臺灣著名的《藍(lán)星》詩刊首屆屈原詩獎(jiǎng),是兩岸詩壇上一次值得紀(jì)念的詩歌事件,那些評委都是詩壇元老,有的早已仙逝。記得有商禽、余光中、痖弦、羅門、向明、張默、洛夫、梅新等。后來痖弦先生還為我寫過一篇評語“線

□人物簡介

馮杰,河南滑縣人,1964年生于長垣,現(xiàn)為河南省文學(xué)院專業(yè)作家。1980年開始發(fā)表作品,1994年加入中國作家協(xié)會(huì)。自1992年獲得臺灣《藍(lán)星》詩社“屈原詩獎(jiǎng)”以來,先獲臺灣《聯(lián)合報(bào)》文學(xué)獎(jiǎng)、《中國時(shí)報(bào)》文學(xué)獎(jiǎng)、《中華日報(bào)》文學(xué)獎(jiǎng)等,四獲梁實(shí)秋散文獎(jiǎng),至今已獲獎(jiǎng)二十余次,斬獲了臺灣多個(gè)重要文學(xué)獎(jiǎng)項(xiàng)。出版有詩集《一窗晚雪》、《討論美學(xué)的荷花》、《馮杰詩選》等,散文集《丈量黑夜的方式》、《泥花散帖》、《田園書》、《一個(gè)人的私家菜》、《捻字為香》等。

我一直自認(rèn)為是一個(gè)“詩人的身份”,未見到我寫的詩未必就是我不寫詩了。形式對一個(gè)詩人不是唯一,一時(shí)詩人也就是一世詩人。

——馮杰

馮杰作品

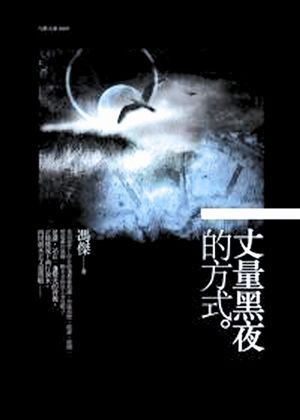

《丈量黑夜的方式》

臺灣九歌出版社2010年7月版

《泥花散帖》

臺灣印刻文學(xué)出版公司2011年5月版

《一個(gè)人的私家菜》

臺灣聯(lián)合文學(xué)出版公司2012年5月版

《田園書》

河南文藝出版社2012年6月版

《捻字為香》

臺灣九歌文學(xué)出版社2013年4月版