中國作家網>> 舞臺 >> 舞臺人物 >> 正文

布魯斯汀:美國戲劇失去了最先鋒的動力

http://www.donkey-robot.com 2013年05月09日14:42 來源:東方早報 布魯斯汀:美國戲劇失去了最先鋒的動力

布魯斯汀:美國戲劇失去了最先鋒的動力早報記者 劉莉 發自美國紐約

在美國當代戲劇界,沒有誰的影響力能蓋過羅伯特·布魯斯汀(Robert Brustein)。

集劇作家、導演、演員、評論家及戲劇教育家于一身的布魯斯汀一手創辦了耶魯大學劇院和美國話劇團劇院兩大最知名的地方劇院(Regional Theater)。他不僅開創了美國地方劇院的先河,還改變了整個美國戲劇界的版圖。

與歐洲很多國家都有政府資助的國家級劇院不同,國土面積、城市布局以及政府資助藝術的方式等諸多原因使得國家級劇院的模式很難在美國扎根。而非 營利性質的地方劇院恰巧填補了這一空缺。如今,戲劇界的普遍共識是,與單一的“國家劇院”相比,在全國范圍內鋪開的非營利的地方劇院網絡才是美國真正的國 家大劇院[微博]。

布魯斯汀迄今共創作了8部原創劇本,改編了11部經典劇目。這些對經典劇目的改編為他贏得了戲劇文藝復興領導者的美譽。

布魯斯汀大膽和直率的個人風格也體現在評論界。自1959年起他開始在《新共和》雜志(The New Republic)從事戲劇評論工作,他同時也在《赫芬頓郵報》(Huffington Post) 從事政治評論。在1996至1997年的兩年間,他和美國著名黑人劇作家、兩屆普利策戲劇獎得主奧古斯特·威爾遜(August Wilson)就多元文化主義、種族主義、無膚色差別的選角(color-blind casting)等敏感話題展開激辯,兩人的舌戰從紙媒發展到正面公開辯論,成為當時戲劇界乃至整個社會的一大熱點話題。

布魯斯汀共出版過16本有關戲劇和社會的評論著作,其中1964年出版的《革命劇場:從易卜生到惹內的現代戲劇研究》(The Theatre of Revolt: Studies in modern drama from Ibsen to Genet)早已成為現代戲劇寫作的經典教材,也是全世界戲劇研究者的必讀之書。2010年布魯斯汀獲得美國總統奧巴馬頒發的國家藝術獎章 (National Medal of Arts),該獎章是美國政府授予藝術家及藝術贊助人的最高獎項。

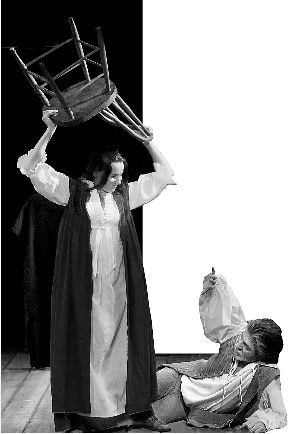

今年5月,布魯斯汀將帶著新作《最后的遺囑》(The Last Will)與紐約的阿賓登劇院的演員們一起出席首屆烏鎮戲劇節。《最后的遺囑》是布魯斯汀繼創作了《英吉利海峽》(The English Channel),《恐怖之極》(Mortal Terror) 之后的莎士比亞三部曲的完結篇。該部舞臺劇圍繞著莎士比亞晚年回到家鄉斯特拉特福后的生活以及他如何訂立遺囑的事展開。

在布魯斯汀的首次中國行即將開始之前,早報記者在紐約對他進行了獨家專訪。

劇院主要忙于取悅觀眾

東方早報:作為“地方劇院”模式的倡導人和最著名的踐行者,你創立非營利性地區劇院的初衷和理想是什么?

羅伯特·布魯斯汀:美國非營利劇院及其常駐劇團建立的初衷是一群志同道合的戲劇從業者聚到一起,共同致力于開發新的劇目或者給經典劇目帶來新的 詮釋,最理想的狀態是所有經典劇目定期輪演。對于常駐劇團的演員來說,他們的任務是服務于每個角色,而不是突出自我;劇團的設計師應該設計簡單、容易搬運 的裝置,而不是宏大奢侈的布景; 對于劇團的導演,他們首先應該考慮的是整個劇團而不是自己的發展。至于劇作家,最理想的狀態是劇院有劇作家常駐,專門為劇團創作劇目。

東方早報:你對非營利地區劇院,乃至整個美國戲劇界的現狀如何評價呢?

羅伯特·布魯斯汀:主要由于經濟危機,美國戲劇界已經失去了其最激進、最先鋒的那股動力,甚至所謂的非營利性劇院也不例外。在大多數情況下,現 在大家關心的不是劇院長遠的發展,而是把目光牢牢地盯在票房上。目前的常態是,大多有常駐劇團的地區劇院似乎更愿意一遍又一遍地重演百老匯和外百老匯的熱 門老劇,有的還想帶著這些老劇目重新殺回百老匯。大家沒有著眼于為劇院培養新戲劇人才和開發新劇目,而是主要忙于如何取悅觀眾。

東方早報:在美國,對于藝術的扶持和資助是如何展開的?由于經濟危機,政府和私人企業對藝術的資助在大幅削減,戲劇界是否感到了很大的壓力?

羅伯特·布魯斯汀:藝術資助在美國一直是由地方、州和聯邦政府等公共事業單位以及企業和私人慈善機構和個人捐款共同構成的。來自政府方面的藝術 資助金額的削減并沒有想象中那么巨大,因為和其他發達國家相比,美國政府用于扶持藝術的開支一直都是微乎其微的。對于戲劇界而言,最大的威脅來自經濟危機 本身,因為這意味著來自私人的捐贈受到很大影響。而來自聯邦政府的財政資助一直受到國會立法等不確定因素影響,比如上世紀30年代,出于對傳播左傾共產主 義思想的恐慌,國會取消了“聯邦戲院計劃”(Federal Theatre Project);上世紀90年代,由是否展出攝影師安德里斯·塞拉諾(Andres Serrano)和羅柏·梅普索普(Robert Mapplethorpe)有爭議的作品而引發的關于藝術和淫穢、言論自由和藝術審查等一系列爭論把美國國家藝術基金會推到風口浪尖,很多人甚至建議徹底 取消這一形式的政府資助,基金會由此遭受重創,來自國會的撥款逐年遞減。

對非營利劇院的理念不變

東方早報:目前非營利性地區劇院與百老匯商業劇院的關系再度引來廣泛關注和熱議。由于資金和資助渠道的匱乏,有些非營利劇院在劇目制作過程中接受來自百老匯商業制作人的投資,對于這種被稱為“增強資金”(enhancement money)的投資,你怎么看?

羅伯特·布魯斯汀:我的觀點是這兩種劇院本身的性質是不同的,不應該混淆。我堅信,“增強資金”對非營利劇院的傷害很大,因為接受投資意味著在 選擇劇本、演職人員上和制作上給商業制作人很大的控制權。如果非營利劇院想恢復其自身的認同感,應該迅速擺脫商業控制。非營利劇院成立的初衷是提供百老匯 之外的另一個選擇,而不是百老匯的后備營,不是以低成本的方式為百老匯創作新劇目或者探索新技術。不過,目前這兩件事情普遍被混為一談,主要是因為劇院對 于票房依賴度日益增強。

東方早報:在幾十年的職業生涯中,你的審美是一直在變的嗎?還是始終如一?

羅伯特·布魯斯汀:我的審美一直在改變,因為戲劇的潮流和樣式總是在不斷變化。但對于非營利性劇院的功能和作用的理念始終保持不變。

東方早報:談一下即將到來的首次中國之行吧。

羅伯特·布魯斯汀:非常興奮。在臺灣優秀劇作家賴聲川[微博]和 他太太的邀請下,由我創作劇本、奧斯汀·潘德萊頓 (Austin Pendleton)導演、阿賓登劇院的優秀演員出演的舞臺劇《最后的遺囑》將于5月中旬在首屆烏鎮戲劇節期間在中國上演。我還很榮幸地被邀請擔任戲劇節 的名譽會長。我認為這是一個東西方文化之間交流的好機會,我熱切期待我的首次中國之行。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室