中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

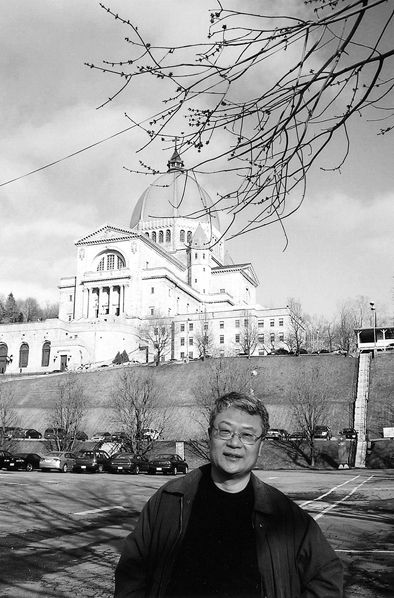

哈金,本名金雪飛,英文筆名Ha Jin,華裔美國作家。1956年出生于中國遼寧,1985年移居美國,目前住在馬薩諸塞州,在波士頓大學教書。1990年出版第一本詩集《沉默之間》,小說作品包括《南京安魂曲》、《落地》等。

哈金,本名金雪飛,英文筆名Ha Jin,華裔美國作家。1956年出生于中國遼寧,1985年移居美國,目前住在馬薩諸塞州,在波士頓大學教書。1990年出版第一本詩集《沉默之間》,小說作品包括《南京安魂曲》、《落地》等。他是土生土長的中國人。

但他放棄了用母語寫作。在大洋彼岸,他曾獲得美國國家圖書獎、福克納小說獎、海明威獎等一系列連英語母語作家都夢寐以求的文學獎;他是最受英美文壇推崇的當代華裔作家,被譽為中國的“納博科夫”。

他是哈金。哈金的成功,被稱為中國文學走向世界的“傳奇征途”。繼《南京安魂曲》后,中文版《小鎮奇人異事》《落地》陸續由江蘇文藝出版社推出,哈金又受到讀者的關注。我們發現,不論他寫什么,文學的根脈流淌著中國赤子的血液,他的文字依然深深地打著中國的烙印。

1

讀書報:14歲參軍,當時的軍旅生活給你留下了怎樣的印象?聽說你那時候就在軍隊經常編寫宣傳材料,當時就顯示了文字上的天賦嗎?

HJ: 當時去了前線,那里很緊張,頭兩個月里吃不飽飯。冬天有時夜里不準脫衣服睡覺,一旦前方有事,好能立刻趕過去。但我心里很安靜,知道軍人的天職是保家衛國,應當生死置之度外。不過,1970年夏季后,邊境的氣氛緩解了下來,我開始有些失落,不知道在和平時代該怎樣生活,只是朦朧地感覺應該去上學,受好的教育。我并沒寫很多宣傳材料,不過是一個普通士兵。一開始當炮手,又當了幾個月通訊員,后來當了報務員。因為報務工作常常一人值班,所以我有自己的房間,可以悄悄讀書,讀中學課本和各種能找到的書籍。當然,不能被別人發現。

讀書報:回溯當年的成長,選擇英語系是一個關鍵環節。1977年恢復高考后你考入黑龍江大學英語系——這是個人的選擇嗎?在讀書的問題上,為什么會有那么大的動力,讀完大學本科又考入山東大學讀美國文學碩士學位。大學教育給你帶來什么?

HJ:英語是我的第五志愿,最后一個。上大學之前我沒見過會說英語的人,完全是跟廣播講座學的。所以,從一開始我就在最慢的一個班里,一直到畢業。清華大學的政治學家閻學通跟我在同一個班待了四年,我們都有被遺棄的感覺。系里總有一兩位外教,但從來不教我們慢班。當時七七屆的同學都非常努力,因為已經十年沒有上大學的機會了,大家都有一種饑餓感。有的人老大不小了才開始學英語,口舌疼痛,每天吃止痛片。有的天不亮就起來背單詞和例句。我們慢班老師不怎么管,我主要靠自學。黑大英文系當時沒開文學課,我考入山大美國文學研究所完全靠自己讀了些美國文學的書籍,還在中文系聽了些課。我跟中文系的文學社來往比較密切,他們中有些人后來成為作家,像張曙光、李慶西、曹長青等。

讀書報:剛去國外時生活是怎樣的狀況?

HJ:在山東大學讀研究生時我跟一些美國教授學習過,也修過美國的文化課,多少知道美國的情況,所以出來后并沒有覺得震撼。唯一印象深刻的是美國的土地比中國的土地肥沃,自然環境得天獨厚,保護得很好。當時我給國內的朋友去信說:“我們古老的土地太貧瘠,太疲憊了。”

2

讀書報:你是什么時候開始寫作的?最早的作品發表是在什么情況下?用英文發表作品,你幾乎每發必中,囊括了美國多個重量級的文學獎項。這些獎項給你帶來了什么?

HJ:大概是在1988年夏季,我寫了《沉默之間》中的大部分詩。這本詩集很快就被芝加哥大學出版社接受了,但我計劃不久就回國教書,并沒把英語寫作當回事。后來拿到博士論文后找不到工作,又不愿意或不敢去學計算機或商業之類的專業,就在英語系內略略改了一下方向,去波士頓大學學創意寫作。

作品得獎有很多偶然的因素,其實我在1990—1996那些年里,根本出不了書,只能在雜志上發表一些作品。后來得了一些獎,但并沒帶來什么東西,最多可以說使自己的聲譽好了些,工作更穩定了些。

讀書報:你的“中國書寫”,大概有幾類題材?內地的軍旅生活?東北題材?移民題材?能否分別介紹一下自己不同的創作題材?

HJ:每本書都不一樣。像我這種作家,每一本書都是新的起程。一開始只能寫自己知道的中國,渴望把歷史升華為文學。后來回不去了,題材也開始變起來,開始寫移民的經歷。今后還將處在變動的狀態。

讀書報:寫作這么多年,你覺得自己的創作發生了怎樣的變化?

HJ:逐漸地我開始接受創作是藝術,也力爭以藝術家的身份立身。

讀書報:你的語言樸實、平緩,描寫了大量的小人物平庸無奈的生活,充滿壓抑,也飽含溫情。這是你追求的語言風格嗎?

HJ:我討厭花哨的東西。其實,我的語言是因書而異的,風格應當服務于故事。幻象不是想象,想象力的核心部分是綜合力。這是西方文學理論的主要觀念之一。我深受俄羅斯文學中寫小人物的傳統的影響。寫小人物意味著不考慮賣點,寫作的難度要大得多,出書也會困難。但文學有自己的標準,不能摻水。

3

讀書報:《詞海》和《光天化日》中的小說,在《大西洋月刊》(Atlantic Monthly)、《三季刊》(Triquarterly)、《凱尼恩觀察》(Thenyon Kenyon Review)這些較有影響的文學刊物上發表,你認為國外刊物發表作品的標準和國內有何不同?

HJ:美國有大、小雜志之分。《大西洋月刊》和《紐約客》等是大雜志,新人在這種雜志上發表一篇小說,基本可以說手中的短篇小說集就會有出版的機會了。經紀人會跟上去的,會找上門的。小雜志多是純文學刊物,雖然發行量不大,但熱愛文學的人也會認真跟蹤。每年小雜志中有很多作品被選入“最佳美國短篇小說”,“歐亨利短篇小說獎”和“手推車獎”。一旦一個作品被選入,其效果跟在大雜志上發表作品差不多,會有經紀人給作者寫信,請求代理你的作品。這樣新人就會有一個良好的開始。也就是說,對新人來講,在雜志上發表作品是為自己建立信譽的一個過程。這是一個漫長、充滿挫折的過程,但通過這個過程新人得以成長,并更具有耐力,能夠忍受孤獨和失敗。所以,我總是鼓勵學生不斷地給雜志投稿,把這件事當成寫作的一部分。

讀書報:后來被艾默里大學(Emory University)聘用教授詩歌,是什么讓你從當時競聘的二百多個詩人中脫穎而出?他們看中你什么?

HJ:可能主要是因為我沒說錯話,手中有博士學位,還有強有力的推薦信。我的導師們比我對我自己更有信心。

讀書報:學校要求每年都要發表東西,四年后再根據發表的東西決定是否繼續雇用。你是在什么心態下開始寫作的?生存的壓力對你的創作產生了怎樣的影響?

HJ:寫作是生活的一部分,是在生活中失敗后退到紙上的選擇。丟了工作,我照樣會寫下去。我夫人也不讓我把工作當成負擔。當時艾默里大學第一次跟我面談時就問我為什么寫作,我說:“做什么都失敗了,不得不退到紙上。”他們笑了,說都是這樣的。

讀書報:開始寫作時,每天給各大文學刊物投稿,又陸續收到退稿,灰心過嗎?接到退稿,是否不斷地修改?

HJ:我深受卡夫卡《饑餓的藝術家》的影響,寫作只是為了滿足心中的饑餓。每回接到退稿后,我當然要認真修改,不斷地改。再寄出去時要做到:此時此刻自己確實盡了最大的努力,改不動了。當然,幾周后又會有改動的空間。至少當時要對自己和作品誠實。

讀書報:1997年《詞海》(Ocean of Words)獲“美國筆會海明威獎”,1999年長篇小說《等待》(Waiting)得了“國家圖書獎”后,你的生存狀態得到了怎樣的改善?為什么決定離開艾默里大學去波士頓大學教寫作?

HJ:沒得到“國家圖書獎”前我就拿到終身教職了,工作基本穩定。那些獎項會把作者推到作家行列的前列,但這很快就會過去,最終還得依賴作品的生命力。寫《戰廢品》時,我從艾默里大學辭職了。沒了工作,出版商知道你的收入完全依賴他們,就對你不一樣了,所以寫完《戰廢品》后我要繼續教書,就去了波士頓大學。

讀書報:進入波士頓大學(Boston UniVersity)英文系寫作班對你的創作有影響嗎?

HJ:當然有。教書花掉很多精力,但有穩定的收入是非常重要的,可以不受圖書市場的制約。除了教中長篇寫作外,我還教文學。認真讀一些經典讓我獲益不少,每回教它們都悟到新東西。這對我來說是一種滋養。

4

讀書報:在《南京安魂曲》中,有很大篇幅是寫戰爭對人的心理和精神的創傷,寫作時心態是怎樣的?這部作品改了四十多遍,都是在哪些方面著力?

HJ:這部小說寫的就是精神創傷,寫作過程很艱難。2008年下半年我在柏林,有時每天寫作十四五個小時,但走了彎路,最后全書仍是散雜。修改到三十幾遍時就改不動了。所以,又重新來,創造了高安玲這個敘述人。明妮是真實的歷史人物,我不能給她創造重大事件,而她的故事又構不成整體,所以我最終選用安玲的故事來帶動明妮的故事。這是出力不討好的做法,因為讀者不會考慮你寫得多么艱難,就像餐館里的顧客從來不問菜是怎么做的,只知道好吃或不好吃。

讀書報:《戰廢品》是一部用回憶錄形式撰寫的長篇小說,作品描述了鮮為人知的志愿軍戰俘的悲慘命運。《南京安魂曲》又以紀錄片般的真實感,重新發掘了這一歷史悲劇面前的眾生萬象和復雜人性。在眾多描寫戰爭的作品中,你認為自己寫作的戰爭小說,有何獨特之處?

HJ:我總是寫一個人的經歷,從個人的角度來寫重大的歷史事件。我不相信什么宏大敘述。越是個人的就越是普世的。

讀書報:《落地》中,寫了想改名的華人小孩、努力晉升的英文教授、既墮落又向往新生活的妓女……不知道你是否看到20世紀90年代中期在中國熱播的電視連續劇《北京人在紐約》。在你的筆下,紐約移民的眾生相,和1990年代相比有何不同?

HJ:沒看過電視劇,但書讀過。現在的移民有各種各樣的,很多人不再像以前的移民那樣每天拼命工作,有的是投資移民。而且年輕人,特別是80后和90后,不再把故土看得那么重。但那種剪不斷、理還亂的情愫仍彌漫在很多人的心里。

讀書報:《小鎮奇人奇事》也是一部好讀又耐讀的作品,而且可以從中體味到魯迅遺風。你自己認為呢?是否魯迅對你的影響也很大?

HJ:這本書的確受魯迅影響很大。像《復活》那個故事,我寫作時一心想把《阿Q正傳》的傳統推到極致。內地讀者一看就認出魯迅的影子,而英語世界中沒人提到魯迅的影響,臺灣也沒有。對我來說,影響越多越好,影響是力量的源泉。

5

讀書報:在海外華人作家中,你覺得自己的創作有何獨特之處?

HJ:我受過比較系統的文學教育,但除了魯迅之外,我受中國文學的影響不很多,因為我力圖在英語文學中找到自己的位置。我關心的不是回歸,而是抵達。不過,我堅持可譯性是自己作品的準則,就是說我的作品必須對華人讀者更有意義。

讀書報:你的作品在海外影響很大,但是長期以來,在國內介紹不多,沒有引起充分的關注。近幾年來,《南京安魂曲》、《落地》等作品陸續被翻譯到國內,你怎么看待這種變化?

HJ:這種變化對我當然意義重大,會讓更多的大陸讀者接觸我的作品,但我的另一些作品恐怕短期內不會在大陸出版。這不是我個人能左右的,我不期待什么。

讀書報:除了你之外,盧新華、嚴歌苓、李彥、張翎、陳河等作家(恰恰都是1950年代出生的)紛紛回到中國內地推出他們的作品,而且態勢非常好。你關注過這一現象嗎?除了出版方面的開放與接納,是否也有作家本人尋求認可的期待?

HJ:他們中有的是我的朋友,所以我知道他們的情況。尋求認可是自然的,尤其是用漢語寫作。我的處境不一樣,不敢尋求什么,只能努力接近偉大的作品。就是說力爭把每一本書寫好。我相信每本書有它的命數,我所能做的只是給它一顆強壯的心。一經出版,我就不管它了。

讀書報:一直以來,你使用直譯的策略,比如,bound feet(裹腳),child bride(童養媳),Red Guards(紅衛兵)。你覺得自己的作品對于西方讀者認識中國起到怎樣的幫助?

HJ:這要看故事的內容和時代。如果人物所處的時代有那樣的細節,我就毫不猶豫地寫出來。比如,《等待》中淑玉是小腳,因為原型人物就是小腳。我伯母是小腳,我夫人的姨媽是小腳,莫言的母親是小腳。在鄉下,我們上一代的女人中有不少是小腳的,雖然裹腳早就被禁止了。我不是想讓西方讀者認識中國,我想讓他們在中國人物身上發現他們自己。

讀書報:為什么選擇英文寫作?你是土生土長的中國人,母語思維根深蒂固,但是你卻表示不再用中文寫作。離開母語的創作,不覺得是一種冒險的行為嗎?

HJ:為了生存。當時無法找到跟漢語有關的工作,自己的全部學位都是英文,英語就成了謀生的手段,唯一的選擇。如果我有一份教漢語的工作,我就會用中文寫作。這樣斷裂會比較小。當然選擇英語是個冒險,但英美文學中已經有一些母語不是英語的偉大作家,他們可以成為我的傳統和精神坐標。他們都有一個重大的弱點,缺乏駕馭母語時那樣的自然狀態,但他們能夠把自己的弱點變成一種風格,最終使自己成為風格家。當時我知道自己的選擇根本不是什么創舉——我所需要的是勇氣、能力和運氣。

讀書報:即便不用中文寫作,你的作品中也仍然抹不去“中國”的烙印。比如在《等待》中,你把中文中的“老趙”直接用“Old zhao”來表示。有人認為你的這種移民語言破壞了英語的“純潔性”,但是也有人認為,這為英語注入了新鮮的血液。你怎么看?你覺得怎樣才能使英語表達與漢語節奏達到和諧?

HJ:英語的活力來自它的不純潔性。所謂純正的英語往往是沒有生命力的語言。做為外來者,我不應該也不可能把凈化英語當做寫作的目的,我只能力爭豐富英語。反過來說,這種拿漢語來豐富英語的做法才是自己最大的損失。這是我為什么說如果我用漢語寫作,成就會大些的原因。那樣,我將努力學兩三種外語,再把外語的財富融入漢語。那將是了不起的成就。但人總得生存,不能依靠集體才活得有尊嚴。還有,生命是短暫的,不能猶豫不決,不能等待國家變化,應當盡量把命運掌握在自己手中。

讀書報:國內對你的態度想必也耳有所聞,一部分學者認為你是靠“販賣”中國元素而立足的;也有另外一些評論家,稱你為“中國的納博科夫”或者“康拉德”。你本人對此怎么看?

HJ:那他們為什么不去“販賣”中國元素呢?有的學者往往希望別人都不是真的勞有所獲,從而間接地為自己的平庸辯解。特別是英語科班出身的學者更是如此。像我這樣從邊緣來的人,一介丘八,單槍獨馬,從未進過重點校,在他們眼里是根本不該出息的,除非耍了什么花招,糊弄洋鬼子。當年郭沫若看到林語堂用英文在美國出書,就嫉妒死了。這是中國文人的陋習和自卑,以為用英文出了書就出人頭地了。好書就是好書,不管是用什么語言寫的。我不是納博科夫也不是康拉德,雖然他們構成我的文學傳統。我有自己的文學理想和存在方式。

讀書報:你認為目前中國當代文學在世界上的地位如何?

HJ:近年來有了些提高,莫言獲得諾貝爾文學獎也給中國文學加了一把火。但全世界的文學都不太景氣,不能指望短期內會有突變。

讀書報:你目前在美國的生活是怎樣?在寫作上,還有怎樣的計劃?

HJ:忙忙碌碌。最近招生工作占去了大部分時間。今后每本書都將是新的啟程,也許寫當下的事,也許會寫六七百年前的事。總之,我要走得更遠。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室