中國作家網(wǎng)>> 舞臺 >> 評論 >> 評論 >> 正文

《唐璜》 二加二等于四?

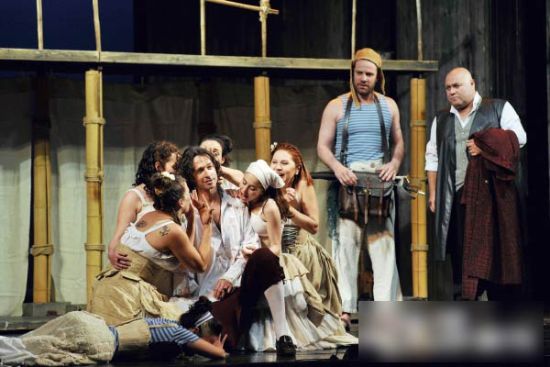

http://www.donkey-robot.com 2013年03月27日15:50 來源:三聯(lián)生活周刊 石鳴 《唐璜》劇照攝影:王雨晨

《唐璜》劇照攝影:王雨晨  《唐璜》劇照攝影:王雨晨

《唐璜》劇照攝影:王雨晨對于和哈姆雷特、浮士德、堂吉訶德一樣,已成為一種西方文化傳統(tǒng)的“唐璜”,任何人要想將之排出新意,難度可想而知。

導(dǎo)演亞歷山大-莫爾夫(Alexander Morfov)的回答讓人感到他和唐璜在精神上有一脈相承之處:“我是個懷疑論者,對很多事情持懷疑態(tài)度。”其中,自然也包括前人對這部戲的處理方式。

以色列話劇《唐璜》首演 現(xiàn)代元素融

5858,609

轉(zhuǎn)發(fā)至:

有人認(rèn)為這正是這個保加利亞人出道后在俄羅斯戲劇圈大受歡迎的原因——俄羅斯人熱愛這個“戲劇傳統(tǒng)破壞者”的反諷哲學(xué)和原創(chuàng)態(tài)度。莫爾夫由此長年和莫斯科、圣彼得堡的劇院合作排戲。2004年,《唐璜》在圣彼得堡國市立劇院首演之前,他剛剛在同一個劇院新排了一版莎士比亞的《暴風(fēng)雨》。

2013年3月8日至10日在首都劇場上演的《唐璜》,正是基于2004年圣彼得堡的首演版,這個版本之后曾上演于東歐各國,在莫爾夫的祖國保加利亞尤其激起了觀眾的狂熱,贏得了保加利亞戲劇最高獎的最佳導(dǎo)演、最佳劇目、最佳男主角、最佳女配角獎以及其他六個獎項提名。這部戲后來應(yīng)邀參加歐盟在華沙舉辦的國家劇院戲劇節(jié)時,保加利亞的當(dāng)?shù)貓蠹堄烛湴劣旨刀实財M出大字標(biāo)題:“唐璜要和波蘭人調(diào)情去了!”

《唐璜》的聲譽促進了以色列蓋謝爾劇院和導(dǎo)演莫爾夫的合作,這可說是蓋謝爾劇院歷史上不同尋常的一個選擇。這個30年前由俄羅斯猶太移民創(chuàng)辦的劇院,遵循蘇聯(lián)導(dǎo)演中心制的傳統(tǒng),至今仍舊只有一個導(dǎo)演——劇院創(chuàng)建人葉夫根尼·阿爾耶(Yevgeny Arye)。在1998年,在蓋謝爾劇院剛剛成立7年的時候,他們曾經(jīng)排過《唐璜》,卻未留下太大反響,以色列媒體當(dāng)時對這個戲的評論是:“唐璜失卻了自己的魅力。”

“一開始,我們并未設(shè)想再排《唐璜》,最后一刻才做了這個決定,因為我們對莫爾夫的創(chuàng)意非常喜歡。”蓋謝爾劇院特別項目負(fù)責(zé)人羅曼-克文納(Roman Kvetner)告訴本刊。

“當(dāng)初排《唐璜》的時候,我也是想為自己心里的疑問找到答案。到了2011年,我心里的很多疑問已經(jīng)得到了解釋,所以想再排一次,來更好地講述這個故事。”莫爾夫說。

熟悉莫里哀的人坐在劇院里不免感到意外,劇本經(jīng)過莫爾夫大刀闊斧的修改,早已與原作貌合神離。臺詞或還保持原樣,但場景、氣氛、情緒卻已歷經(jīng)嶄新的處理。在全劇開始,莫爾夫從莫扎特的歌劇《唐璜》中借來唐璜強暴唐安娜的一段情節(jié),加上了一段序幕。這里第一次體現(xiàn)了全劇古典與現(xiàn)代的糅合:空中飄蕩著莫扎特的《唐璜》序曲,對方持劍來決斗,唐璜卻掏出手槍“砰”地開了槍。

然而,序幕的陰郁氣氛很快就被熱熱鬧鬧的開場沖散了。本來是兩個貼身仆人各為其主的私密談話,卻有一大幫底層傭人在周圍吞云吐霧、嘻嘻哈哈,襯托出即將來臨的狂歡。唐璜的亮相是躺在浴缸里(同一口浴缸下半場變成了石像躺著的棺材),只聞其身不見其人,卻已滿臺透出一股帝王式尋歡作樂之后的慵懶墮落氣味。上半場是喜劇式的,布景和人物服裝的顏色都十分明亮,唐璜一身紅袍,那些被他迷得死去活來的少女們都蹦蹦跳跳,身著白裙。街頭戲劇里常見的那些把式、技術(shù)和手段在舞臺上一一嫻熟用來,營造了令人驚喜的視覺效果。音樂是輕松優(yōu)美的意大利民謠,臺詞充滿了即興的插科打諢,人物的動作和反應(yīng)也極近夸張,尤其是唐璜的女“粉絲”們,在其挑逗之下隨時處于失控的邊緣,而唐璜在仇敵的追趕下終于慌不擇路,騎上自行車逃離西西里海邊。

上半場越是歡樂,下半場越顯得肅殺。也正是在對唐璜的結(jié)局處理上,顯示了導(dǎo)演對這個人物的態(tài)度。總體說,莫爾夫增強了唐璜“拒絕”上帝的聲音:在埃樂菲爾為之善意祈禱時,唐璜竟一時欲起將之強暴,后又在決斗中無情殺死埃樂菲爾之兄。結(jié)尾這場戲與序幕遙相映照,除了增加戲劇沖突外,也讓人躲不開一個追問:唐璜真的就只是一個風(fēng)流倜儻的花花公子和充滿反叛精神、追求自由生命的斗士嗎?

“表面上看,這些有魅力的女人十分狂熱地迷戀和崇拜唐璜,以至于失去了自己的人格。但事實上,你注意到?jīng)]有,在劇中有一段很多女性一起吶喊的場景,難道她們瘋了嗎?難道她們是傻子?”莫爾夫反問道,“她們還是有自己的性格的,不僅是單純的崇拜者。”

“唐璜這個人,從優(yōu)點上說,是真誠、坦率,怎么想就怎么說。但他生性自私,特別自我,只為自己,看不到別人,看不到自己給別人造成的痛苦和傷害。仆人的勸告都當(dāng)作耳旁風(fēng),自己想干什么就干什么,但是,在社會交往中,每個人是否也有義務(wù)為別人著想?眼睛里只有自己,沒有別人,這種特點在現(xiàn)代社會中表現(xiàn)得越來越普遍,越來越明顯。”劇中唐璜的扮演者薩沙·杰米多夫(Sasha Demidov)說,“唐璜生性風(fēng)流倜儻,他也就順從了自己的欲望,可是,他的欲望實際上使他凌駕、孤立于別人。然而,人是生活在人群之中的,不可能脫離于別人而存在。或許可以說,這是一個世界危機,現(xiàn)代人普遍缺乏雙向尤其是從他人返回到自我方向的溝通和交流。”

如同哈姆雷特那句“生存還是死亡”,莫爾夫讓“我相信二加二等于四”變成了全劇中唐璜最深入人心的臺詞。“我想強調(diào)的是,唐璜堅持認(rèn)為并想向所有人證明,不存在上帝,在這個世界上只存在理性邏輯——數(shù)學(xué)或哲學(xué)上的,他認(rèn)為世界上所有事情都可以用邏輯來解釋,并沒有上帝。”莫爾夫說。在他的處理下,這句話頭一次聽起來不像是一句對信仰的陳述,而變成了一個關(guān)于絕對性的疑問。

復(fù)活的石像在原作中象征著神跡、唐璜要反抗的宗教桎梏,在莫爾夫的舞臺上,卻變成了唐璜要反思的鏡子。“那座石像在棺材里向他招手,其實是對他一直以來信條的否定,但是他拒絕承認(rèn)。”莫爾夫說,“他想證明他自己是世界的主宰,為此他踐踏了以神靈之名所有的信仰,但是他無法否認(rèn)自己的良心所感受到的東西。”

結(jié)尾處,仆人斯卡納爾沒有再向觀眾哭訴著索要自己的工資,而是早在唐璜舉辦晚宴之前,對主人做了最后一次徒勞的勸誡,提著手提箱默默離去。這場晚宴,如同《麥克白》中鬼魂的宴席,唐璜與前來赴宴的石像分坐在長長的餐桌兩端,餐桌上,上一場決斗中犧牲的尸體尚未撤去,除此之外空無一人。大得不成比例的桌椅將唐璜高懸在空中,似乎帶有最后審判的意味。“白色石像,就是他的良心,對自己錯誤的感知,他終究難以面對自我。”莫爾夫說。

因此,雖然莫爾夫的唐璜并未掉下地獄受烈火煎烤,卻不由自主地在黑暗中從天而降一束光的照耀下垂首跪立。“他仿佛受到了震撼,突然感受到之前的生活都是沒有意義的。”薩沙·杰米多夫說。

舞臺上伴隨光傾瀉下來的,還有源源不斷的沙粒。“就像沙漏一樣,時間這樣一點一點流逝。這是此岸和彼岸的界限,生命和死亡的界限。人的生命就像沙子一樣,我們想要用手抓住它,它卻依舊從指縫間溜走。我們想要在生活中建造什么,但又什么都沒有建造。唐璜本有能力改變這個世界,但他做了錯誤的選擇,走錯了路,結(jié)果世界上什么都沒有改變,得到的是完全相反的另一個結(jié)果。”莫爾夫說,“最終,他的良心告訴他,他錯了。”

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學(xué)術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室