中國作家網>> 訪談 >> 藝術家訪談 >> 正文

楊之光:借鑒古洋尋我法 平生最忌食殘羹

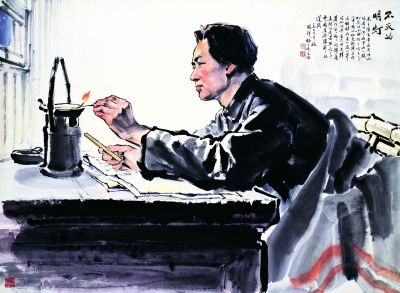

http://www.donkey-robot.com 2013年03月04日11:46 來源:中國文化報 張晶晶 不滅的明燈(國畫) 96×131厘米 1977年 歐洋 楊之光

不滅的明燈(國畫) 96×131厘米 1977年 歐洋 楊之光人物名片

楊之光,1930年生于上海,廣東揭西人。1950年入中央美術學院學習,1953年畢業后任教于中南美專,1958年任教于廣州美術學院中國畫系。2010年12月獲廣東省首屆“文藝終身成就獎”。2013年1月獲文化部、中國文聯、中國美協共同頒發的“中國美術獎·終身成就獎”。

因為身體原因,83歲的楊之光先生未能親自來北京領獎。在接受本報記者電話采訪時,聽得出來他非常珍惜“中國美術獎·終身成就獎”,視其為平生獲取的最有分量的獎項,并深感欣慰。

楊之光17歲就出版了中國畫集,24歲以其成名作《一輩子第一回》,證明了中國畫在寫實人物畫領域具有無可取代的表現力和藝術魅力。在“金獎”“大獎”很少的年代,楊之光卻不止一次榜上有名。他以巨大的熱情和深厚的藝術功力,創造了《雪夜送飯》、《礦山新兵》等廣為傳誦的作品。作為新中國培養的第一代國畫家,楊之光在半個多世紀的水墨人物畫藝術實踐中,創作了眾多銘刻著時代生活鮮明印記的水墨人物畫。對其藝術成就,郎紹君認為:“20世紀后半葉的中國畫,以革新為主潮,這一主潮又以新人物畫為‘火車頭’,而楊之光是帶動這個‘火車頭’的出類拔萃的人物之一。”

楊之光認為“藝術來自于人民,再回到人民中去,這是最好的歸宿”。上海博物館建館時,楊之光曾動員母親把珍藏的西漢銅壺捐獻出來,豐富上博的藏品。后來廣州美術學院建院的時候白手起家,沒有什么藏品,他又動員母親把收藏的明清12張畫,和敦煌出土的兩卷唐人寫經都捐給美院。1995年至1999年間,楊之光更是將凝結畢生心血的全部作品1000余件捐贈給中國美術館、廣東美術館、廣州藝術博物院、廣州美術學院。這在當時是絕無僅有的事情,文化部因此給予楊之光“愛國義舉”的褒獎。

他晚年創辦的“楊之光美術中心”,是其藝術生涯的燦爛結尾,與其前半生的藝術成就交相輝映。而且楊之光更愿別人把“教育家”的稱謂放在“著名畫家”之前,認為教育是他的主要職業,“培養孩子比自己畫幾張畫要有意義得多”。

美術文化周刊:您這一生創作了大量杰出的作品,這次被文化部、中國文聯、中國美協共同授予“中國美術獎·終身成就獎”,您有什么感想?

楊之光:在我60多年的藝術生涯中,先后獲得國內外多次獎項,但我覺得分量最重的是這次的“終身成就獎”。這個獎肯定了我在藝術創作及美術教育這兩個方面的一生努力和貢獻,也是歷史對我的評價畫出的最圓滿句號。我十分珍惜這個來之不易的獎項,今年我已經83歲了,許多工作已深感力不從心,這次獲獎促使我要盡全力站好最后一班崗,不辜負國家和人民對我的希望。

美術文化周刊:您如何評價自己的創作,您最滿意的是哪一時期的作品?

楊之光:我一生中創作了許多受到人民群眾肯定的國畫作品,如《一輩子第一回》、《雪夜送飯》、《毛澤東同志在廣州農民運動講習所》、《礦山新兵》、《激揚文字》、《九八英雄頌》、《恩師徐悲鴻》等。我認為我的創作有一條主線,就是我所反映的題材是與時代同步的,是與共和國的成長同步的。

在藝術技巧表現上,我有個座右銘:“借鑒古洋尋我法,平生最忌食殘羹”。古老的中國水墨人物畫,提供給我們用以反映現實生活的傳統技法很少,這就需要我們在實踐中不斷創造和突破前人。我的每一件作品都立足于創新,嘗試去走前人未走過的路,包括在傳統筆墨上融進西洋的光與色,用傳統寫意花鳥的沒骨技法表現人物及主題創作。

美術文化周刊:您這一輩藝術家經歷過坎坷,見證了國家命運的變化,人生經歷起伏多變。您又是人物畫家,對人的認識比一般人要深刻。如今您怎么看自己這一生?作為藝術家,關鍵是要做好什么選擇?

楊之光:我的人生中經歷過許多磨難,曾流浪臺灣,經受過歷次政治運動的磨難,尤其是在“文革”期間,幾乎家破人亡……但我仍然堅守自己的信念,我認為我是一個強者,是壓不垮、打不倒的強者。我心中有一個支撐點,就是我深愛我的國家、我的人民,我所有成功的創作,都是在人民大眾的支持與啟發下完成的。我通過作品的形象塑造,表現出對未來新生活的堅定信心,如《礦山新兵》中的女礦工,充滿了樂觀與希望。有人曾問我,你怎么舍得將全部作品捐贈給國家?我說我的人生態度很簡單:藝術來自于人民,再回到人民中去,這是最好的歸宿。

美術文化周刊:晚年您創辦了“楊之光美術中心”,讓愛畫畫的孩子們離真正的藝術更近,這是一般藝術家較少關注的。如今這么多年走來,您后悔嗎?孩子們的創作對于您來講,是一種激活抑或是……?

楊之光:其實對我來說,“藝術家”和“教育家”這兩個稱謂,我更重視后者。創辦“楊之光美術中心”,是我晚年發揮余熱的重點。1990年我退休后曾在美國僑居,其間我在思考一個問題:“中國制造”雖好,但遠比不上“中國創造”的價值;中國缺乏創意基礎教育,應從少兒時期就做起,重視從小培養創意思維,這是提高新一代的創新素質的重要舉措,也是一個創新型國家所需具備的基本條件。我的美術中心創辦至今已10年,十年磨一劍,終于填補了我國青少年創意基礎教育的空白。做這個浩大的教育工程非常不容易,但我不后悔,因為我一直認為:我的藝術生命是有限的,但教育之樹常青。有我女兒和越來越多的年輕人支持著我的晚年事業,延續著我的教育生涯,這比畫畫還要有意義。

美術文化周刊:對當下的藝術創作,您有什么樣的建議?

楊之光:不管什么時期,搞藝術創作都應本著潛心、真誠、不急功近利的態度來對待。但當下有些人搞藝術創作太浮躁、愛炒作、沉不下心來,不愿做好“為人的基本功”“藝術的基本功”,這樣難成大器,作品雖喧囂熱鬧一時,最后卻經不起歷史的檢驗。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室