中國作家網>> 訪談 >> 文學機構訪談 >> 正文

①北京蒙古語言文化班上,外籍學員和其他各族學員身穿蒙古袍。

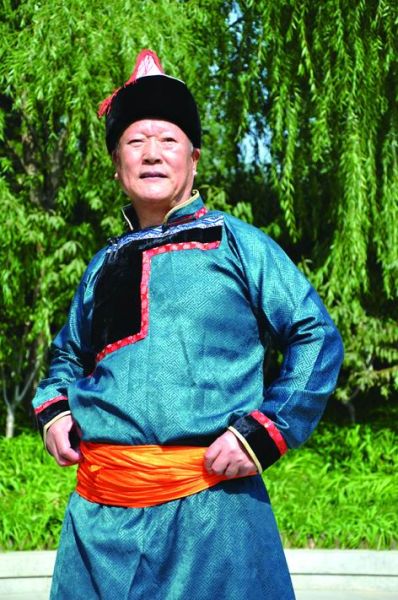

①北京蒙古語言文化班上,外籍學員和其他各族學員身穿蒙古袍。 ②祖籍河南的蒙古族大爺來文化班尋根。

②祖籍河南的蒙古族大爺來文化班尋根。《中國科學報》:你如何看待國內目前正在興起的為推動民族文化傳承而開設的公益組織,譬如北京蒙古語言文化班?

張海洋:這是從現代到后現代的社會轉型期間,人們所產生的一種需求。為了實現現代化,人們放棄了諸如本民族語言等在內的很多自己的東西,卻發現一切并未變得更好。現代化并不能滿足人的歸屬感、價值認同等方面的需求。在這種情況下,大家開始重新了解自己的文化,尋找這種文化認同,在我看來這是很正常而且很深刻的。

而當這種需求產生后,作為一個共同體的民族,有人在道德感的促使下站出來提供這種服務,我覺得是很正常的,也是非常值得理解和支持的。

《中國科學報》:目前,民族聚集地區民族語言授課的學校正逐漸減少,北京這種大城市也很少有官辦民族學校,對這個問題,你怎么看?為什么離開了民族聚集地區,很多人卻又想重拾他們的母語?

張海洋:我覺得應該把這個問題放在現代化背景下來理解。當地政府可能有一種現代化的沖動。而那些真正離開了家鄉的人,在發現外面的世界精彩的同時也感受到了諸多無奈,這時,他可能又重新感受到家的東西的重要。這跟五四時期白話文運動恨不得廢了古漢語而后恢復是類似道理。

這種發生在家鄉以外區域的文化復興其實就是因為人與他所處的文化發生離散后,才又發現自己文化的重要。

《中國科學報》:現在中國的少數民族文化的處境是怎樣的?

張海洋:總體來說,從保護民族文化遺產、民族文化傳承等方面來說,中國人目前的民族意識跟世界發達地區相比是比較滯后的,最根本的原因是國民教育在這方面的滯后。而目前世界已經形成了一種保護文化多樣性,傳承文化多樣性的潮流,這跟現代化的進程是相關的。

越早進行現代化的國家,就越早感覺到現代化進程中的不足。比如2008年加拿大總理哈珀就在眾議院對以往曾強迫原住民兒童離開家庭、住進與原族群完全隔離的“寄宿學校”一事向原住民群體道歉,在西方其他國家也有類似的事件。這其實就反映出各國對當時現代化過頭的悔悟。

不過,在這方面,中國百姓的一些民間行動跟世界潮流實際上是比較符合的。而由于中國現代化進程開始較晚,所以我們少數民族文化還是保留相對較好的。

但具體到各個民族,這方面就比較多樣了。現在看來,有文字的民族在做這方面的保護時會比較方便,動力也更強;而那些沒有文字的民族在文化傳承這方面確實也就壓抑了。

《中國科學報》:傳承和弘揚民族文化,它的重要性到底體現在哪里?

張海洋:我認為有兩點。

一是這是認識到現代化過程中的失誤,然后通過復興民族文化來恢復人的權利,希望能夠通過重視少數民族文化的價值來達到對人的尊重,所以那種僅僅通過錄音留存民族語言的做法我不贊同。

二是因為人和文化是一體的、不分離的,傳承和弘揚民族文化是對人本身的認同,是民族和文化的自信問題。而且學習本民族的語言、文化并不意味著放棄學習其他民族的語言或者文化。

《中國科學報》:目前,中國少數民族文化傳承存在的困難在哪里?你有何建議?

張海洋:我覺得最大的困難是從政府到民眾,對文化之于人的重要性的理解還是不夠。考慮這個問題不能從功利角度出發,不能把是否有利于經濟發展放在第一位,而是要從是否有利于做他自己民族文化傳承人的角度來考量。除此以外,如何協調單一發展觀和多元文化發展需求之間的關系也是比較難的。

我的建議是民族文化的傳承應該做加法而不能用替代法或者減法——既要讓他學習本民族原來的東西,也要學習新的東西。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室