中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

鄉愁詩人余光中

http://www.donkey-robot.com 2013年02月19日10:58 來源:北京日報 劉婷

“春天,遂想起

江南,唐詩里的江南……

……

春天,遂想起

遍地垂柳的江南,

想起

太湖濱一漁港……”

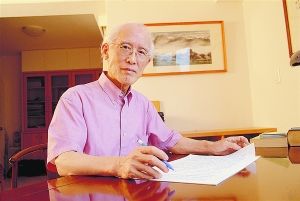

辦公室的門打開,50年前站在湖畔懷戀江南的那個年輕人如今滿頭白發,但舉止間的儒雅一如當年。握手間,手掌溫暖而有力。他就是被香港作家林沛理稱為“語言的魔術師”、陶杰許為“用中國文字意象之第一人”的詩人——余光中。

余老今年84歲了,談到興奮之處,仍會眼眸一轉,閃動靈光。南方口音,卻字正腔圓,鮮明的國語腔調在臺灣顯得與眾不同。他現仍在臺灣中山大學任職,辦公室的大半壁江山都讓書櫥占了,連地上都堆著幾摞高過膝蓋的書。窗外風景獨好,抬頭眺望就是碧海藍天。余老興奮地指著窗外說:“那就是臺灣海峽啊!”

于是耳熟能詳的《鄉愁》立刻浮現腦海——而現在\鄉愁是一灣淺淺的海峽\我在這頭\大陸在那頭。

1 一生漂泊,不變是鄉愁

但中國的太陽離我太遠\我結晶了,透明且硬\且無法自動還原

——《一塊拒絕融化的冰》

1949年,是中華民族歷史的分水嶺,也是余光中人生的分水嶺。21歲的余光中站在來臺的輪船上,內心跟眼前渺茫的大海一樣沒有著落。不知前方的島嶼是何光景,也無法預知身后的故土何時能返。他更不知道,這一等,竟然是43年。

余老感嘆:“掉頭一去是風吹黑發,回首再來已雪滿白頭。”

余光中于1928年農歷九月九日出生在江蘇南京。這一天,是中國的重陽節,本有辟邪避難的寓意;而這一年,中國內憂外患的局勢依舊嚴峻,他少年時代在祖國的生活,大部分也就是在逃難中度過。他曾說過:“這母難日也正是我民族靈魂深處蠢蠢不安的逃難日。”

抗日戰爭爆發后,他隨母親一路奔走,經過上海、香港、昆明等地,最后抵達重慶與父親相聚。在這文風頗盛的巴蜀之地,他度過了一段快樂、自由的時光。當時就讀的南京青年會中學,位于江北縣悅來場,德高望重的晚清拔貢“老夫子”啟迪他的國學,關切而嚴謹的英文老師則是他的外文啟蒙。同學之間相互勉勵,奇書共賞,奇文共議。回憶當年,余老說:“后來考入金陵大學(現南京大學),轉學廈門大學、臺灣大學,文學基礎卻是在這里起步的。”

在歷史的洪荒里,個人的命運常常不由自主,1949年他也不得不隨家奔赴臺灣,離開故土。臺灣大學外文系畢業后,他就以榜首之資考入國防部,擔任少尉翻譯官,不久出版詩集《舟子的悲歌》和兩部翻譯作品《梵高傳》《老人與海》。正值青年的余光中躊躇滿志,未來正等著他開拓,心中的鄉愁尚未明朗。而思鄉漸漸釀成一種愁緒,是在他去美國之后。

“人往往是在離開了自己生活的土地之后,反而對故鄉有更深刻的認識,”余老身子前探,狡黠一笑,仿佛在揭開一個秘密,“在臺灣,我們還分大陸和臺灣,可到了美國就不管了,都是一個中國。”凡華人所在之處,思念祖國的情愫總是共通的。一開始他只是思念臺灣,思念家中妻子和剛出生的女兒,進而思念生他的南京、育他的四川,思念古詩詞里吟詠的山岳江河……隨著日子流逝愈多,懷鄉之情便日重。1972年,他在臺北廈門街的舊居內,一揮而就,一首《鄉愁》日后傳遍兩岸三地。完成詩作雖僅用20分鐘,而這筆尖淌出的濃濃鄉愁,卻在心中醞釀了20多年。從“舊大陸”邁向“新大陸”,經歷西方文化的熏染,余光中仍是一塊拒絕融化的冰,不管他走到哪里,不忘是故鄉的方向。

一生輾轉,最后他定居臺灣高雄。南部的12月,陽光明媚依舊,平均氣溫20攝氏度,讓人絲毫察覺不出冬天的痕跡。而對余老來說,秋冬之際,愈是懷鄉情濃之時。他一邊揮著手,一邊自豪地說,“秋天桂花開,桂花香從長江一路向下游飄,臺灣也有桂花,可是不成氣候。而到了冬天,我就想起在南京,外面下雪,我們在屋里烤火爐,多有冬天的味道嘛!”

余老這樣總結自己漂泊的一生——大陸是母親,臺灣是妻子,香港是情人,歐洲是外遇。為什么大陸一定是母親?他說:“‘妻子’是不一定的,更別說‘情人’和‘外遇’,但‘母親’是與生俱來的,燒我成灰,這漢魂唐魄也系在那里。”

2 鄉愁太深,中國結太緊

你問我會打中國結嗎?\我的回答是搖頭\說不出是什么東西\鯁在喉頭跟心頭

——《中國結》

在余老家中的書桌上,擺著一塊很普通的老瓦片,這老瓦片并非稀罕的古董,他卻視如珍寶。余老講述了這塊老瓦片的故事:

2005年,他偕夫人范我存首次回到江北縣悅來場——他曾經就讀的學堂。他仍能想起當年的老夫子,步履緩慢,儀態從容,身穿長袍,戴黑帽;老夫子坐著給學生念《愛蓮說》時,如何搖頭晃腦,用川腔吟誦,有金石之聲,隨情轉腔,一詠三嘆。

故地重游,竟是跨越了大半個世紀之后,60年前在此求學的情境歷歷在目,而今學堂卻已不在,僅留下一地瓦片。過往的村民用他熟悉的四川話對他說:“撿一塊瓦片回去,算是紀念嘛!”余老唏噓,拾了這塊老瓦片,渡過臺灣海峽,帶回家中,寫下《片瓦渡海》。

鄉愁如那中國結,一繩一結都緊緊系在心里。余老說:“我的鄉愁有三層,首先是地理上的,其次它不局限于一地一山一水,而是對整個大中國的懷鄉,更是我對中華文化的歸屬。”

生于南京,但父親是地道閩南人,母親是江蘇武進人。少年隨母先后到過上海、昆明、貴陽、重慶、四川,而未曾踏足的江北西塞,他早已在古典文學中“耳濡目染”。所以余光中所懷之鄉,不只是南京,也不僅是長江之南,而是泱泱大中國。

當我懷鄉\我懷的是大陸的母體\啊,詩經中的北國\楚辭中的南方!民族的歷史和文化始終是余老文學生命的血液,他眾多的詩作,不僅是對古人的癡情解讀,更是重新構筑自己的靈魂。寫李白,他作了《念李白》《尋李白》《戲李白》《與李白同游高速公路》;寫屈原,他作了《汨羅江神》《漂給屈原》等7首;更有追荊軻的《刺秦王》,憶王嬙的《昭君》,懷李廣的《飛將軍》,念蘇軾的《大江東去》……

鄉愁道不盡、說不完,余老說:“終我一生,這方向是不變的。回鄉之前,寫懷鄉;現在,寫還鄉。”2008年,余老為《鄉愁》賦了新句:未來\鄉愁是一段長長的橋梁\我來這頭\你去那頭。

我問老先生,鄉愁那么深,懷鄉時哭過嗎?

他收回目光,沉思,搖搖頭:“不,它不是那種剛烈的痛,也無法一時傾瀉,而是延綿不絕的。”余老說他聽過很多《鄉愁》的誦讀版本,有的讀得激情洋溢、甚至淚流滿面,其實詩的底蘊是淡淡的哀愁。詩中所用之詞“小小的”、“窄窄的”、“彎彎的”、“矮矮的”,看似輕淺,卻蘊含著剪不斷、抽不掉的懷鄉愁緒。

烏鴉反哺,羊羔跪乳,深深滋養于他視為根底的中華文化,余老說這場文化傳承的接力賽任重而道遠,他要傳好手中的那一棒。20年里,余老已往返大陸60多次,在這一來一往中他想為文化傳承做些事。2010年端午節,他辭掉眾多社交邀請,專程到湖北秭歸參加屈原祭奠,并現場朗誦其作《秭歸祭屈原》。溯江流而上,5年前他已在屈子懷沙自沉的汨羅江邊,帶領30萬民眾誦讀其新詩《汨羅江神》。他將屈原視為中國文學的起源之一,是華夏子孫精神家園的回歸,后人不能忘。

余光中曾說:“中華文化是一個大圓,圓心無所不在,圓周無所尋覓,半徑就是中文,我要把中文這個半徑再延長一點。”所以這些年來,他熱心參與大陸各地舉辦的文化活動,捧場江陰民歌節,用樸素詼諧的語言講述現代詩的心得;重陽佳節,他在千年歷史的大運河畔吟赤壁、賦新詩;赴北大任駐校詩人,與年輕學子分享為學經驗。

3 “中文最偉大、最美麗、最輝煌”

凡我在處\一筆在手\便是長城

——《余光中對話集》

“What do you want to do when you grow up?”

“I want to be a writer!”

回憶60年前,在廈門大學回答英文老師的提問,余老笑著說:“當時朦朦朧朧中我覺得文字會是我以后的方向,我從小就喜歡看書,看古典小說,讀詩詞曲賦,也覺得中文還沒有被古人寫完,還有發揮的余地。”

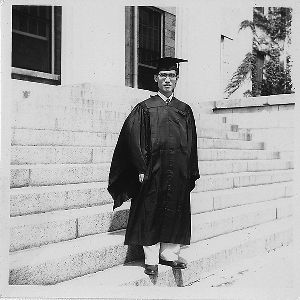

17歲的余光中已經開始寫詩,并發表第一首詩《沙浮投海》。第一本詩集《舟子的悲歌》也于他臺大畢業時完成,為了出版,他還與梁實秋先生結下緣分。

詩集編好,余光中自信滿滿地去請梁實秋先生為其寫序。梁當時也爽快地答應,可是等序文寫好,余光中一看卻皺了眉頭。原來序文只是一首分三段的詩,且內容與詩集并無聯系。年少氣盛的余光中不買賬,當場把詩序退還。后來等詩集出來了,梁又重新寫了一篇書評,并評價他:“作者是一位年輕人,但他的藝術并不年輕,他有舊詩的根底,然后得到新詩的啟發,這是一條值得探索的路。”

余老被稱為“鄉愁詩人”,這名號雖為褒詞,卻不免局限。他給自己的文學定位主要在四個方向:詩、散文、評論和翻譯,而這四個方向都離不開中文。

迄今,余老已經成詩千首,鄉情與懷古為主題者不下百首,但詠嘆親情、友情、人物、詠物、世局、造化等等還有更多。余老笑說:“即使我一首鄉愁之作也沒寫過,仍算得上多產、多元的詩人吧。”

“右手寫詩,左手為文”,余光中的散文亦毫不失色。上世紀60年代之后,他的散文如泉涌奔流,接連出版《左手的繆思》《逍遙游》《望鄉的牧神》《聽聽那冷雨》等散文集。有人這樣評價他的散文:“余光中的散文,整體的文化風度可謂淵贍恢弘,高絕超逸:通過苦讀精研、耳濡目染所奠定的豐邃而堅實的國學根基,和因為親歷歐風美雨所獲得的精深而廣博的西學修養,決定了他足以在中西兩大文化系統中自由出入,廣泛比較,進而產生有關文化選擇的真知灼見。”

但詩和散文的名氣反而將其在批評和翻譯上的光芒遮蓋。余老著有大量的文學批評,早年在臺灣文學改革的浪潮中大膽發出自己的聲音,寫了《再見,虛無》《剪掉散文的辮子》等評論文章。他翻譯的人物傳記、英文詩集、戲劇、小說等等作品,多達14部。

寫了一輩子中文,其實是學英文出身。他1958年赴美進修,其后多次受邀講學,西方藝術文明對余光中是另一種洗禮,也給中文創作新的滋養和啟發。

1969年秋天,他第三次訪美。41歲的余光中,人在異鄉,思念臺灣更擔心大陸。在苦澀的寂寞中,反而覺得黑人的藍調靈歌、白人的鄉村民謠、黑白激蕩的搖滾樂,更能沁人心脾,撫慰憂傷。余老表示,搖滾樂給他文學上的啟發是無限的。在主題上,搖滾樂的精神是對現實的諷刺和批判,1969年的美國伍德斯托克搖滾音樂節上,40萬年輕人為反抗越戰相約齊聚,一唱就是三天三夜。在節奏上,搖滾樂是通俗的、大眾的。余老那首朗朗上口的《江湖上》便是受此影響:一片大陸,算不算你的國?\一個島,算不算你的家?\一眨眼,算不算少年?\一輩子,算不算永遠?

“探索新大陸,但終究浪子回頭,中文還是我的根本。”而對兼具中西文化的余光中而言,一個用中文寫作的人,就該做到西而化之。

他慶幸能用中文寫作,用方塊字去堆砌屬于自己的萬里長城,他說:“讀了一輩子外文,最后還是覺得中文最偉大、最美麗、最輝煌。”

4 儒家入世的志士情懷

即使圍我三重\困我在墨黑無光的核心\繳械,那絕無可能

——《守夜人》

余老的居室坐落在高雄市中心的一棟高樓內,家具簡潔,家中每樣東西都擺放得整整齊齊。頗為有趣的是,60年來,他和妻子談話一直都用四川話,這川腔一說,頓時讓人忘了自己身處臺灣。門衛值班的中年男子說:“余伯伯是講究之人,出來都穿皮鞋,他和余媽媽晚上經常手牽手到前面的公園散步。”滿臉洋溢羨慕之情。

生活雖然平靜,而老先生卻并不清閑。2005年,以余光中為首,包括張曉風、李家同、王鼎鈞等在內的一批臺灣文字工作者,共同發起“搶救國文教育運動”,反對臺灣當局的不當操作,他們提出:反對把高中國文課的時數由每周五節減為四節,反對把文言文的比例由65%減為45%,反對將《中國文化基本教材》由必修改為選修。老先生堅定地說:“無論政治怎么變,中文必是結合所有中國人心靈的長城。臺灣的中文環境已經很危險了,我是用中文寫作的人,有這個責任。”

愛之深必護之切。為此,他組織“搶救國文教育聯盟”,帶頭向臺灣教育部長喊話,在“搶救國文座談會”中積極發聲。他呼吁,臺灣應為中華文化做加法乘法而非減法除法,不要為五十年的政治拋棄五千年的文化。“中華文化是個大圓,每個人都在圓中間,中文是其‘半徑’,半徑有多長,圓才能畫多大;半徑一旦崩潰,便不成圓了。”這是他對中文和中華文化的解讀。

余老自嘲:“我沒有什么權力,我能控制的東西只有兩樣,一個是中文,一個是我的車子。”一部車子,讓喜歡旅行的他手握方向盤,天涯海角、名勝古跡召來車前。一支筆,是他對自我的省視,更是對現實的關注。

他始終入世的。

這些年來,余老熱心關注環境問題,不忍美麗的天空被污染,不忍清新的空氣變污濁,他寫了不少環保詩。他在《控訴一只煙囪》里聲討:用那樣蠻不講理的姿態\翹向南部明媚的晴空\一口又一口,肆無忌憚\對著原始純潔的風景\像一個流氓對著女童……余老無奈地說:“古人就強調保護環境,告誡不要竭澤而漁、焚林而獵。‘杞人憂天’本是貶義詞,現在倒成了古人先知,你看咱們的臭氧層都破了個大窟窿,能不‘憂天’嗎?”

而對于臺灣選戰中出現的丑惡現象,余老曾用“退掉報紙,關掉電視”表示抗議,他在《拜托,拜托》中發出無奈的呼聲:對頭跟對手不要再罵了\拜托,拜托\美麗的謊話不要再吹了\拜托,拜托\不美麗的臟話也不要再叫了\拜托,拜托……管你是幾號都不選你了。

余老把華夏的山河、人民、文化、歷史當作與生俱來的“家當”,怎么當也當不掉;把中國的禍福榮辱當作身上鮮明的“胎記”,怎么除也除不掉。中國人是他最自豪的稱號,而面對臺灣綠營,他憤然譴責:“明明全是馬,卻要說白馬非馬!”

余老曾說過:“對于散文,我相信;對于詩,我迷信。”他自幸用中文寫了一輩子,把中文寫好,他視為使命。余老把手中的筆當作他最后的武器,要做最后的守夜人守最后一盞燈。

鄉愁

余光中

小時候

鄉愁是一枚小小的郵票

我在這頭

母親在那頭

長大后

鄉愁是一張窄窄的船票

我在這頭

新娘在那頭

后來啊

鄉愁是一方矮矮的墳墓

我在外頭

母親在里頭

而現在

鄉愁是一灣淺淺的海峽

我在這頭

大陸在那頭

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室