中國作家網>> 訪談 >> 藝術家訪談 >> 正文

李煥民:一輩子做好一件事

http://www.donkey-robot.com 2013年02月18日09:33 來源:中國文化報 馮智軍 藏族女孩(版畫) 1958年

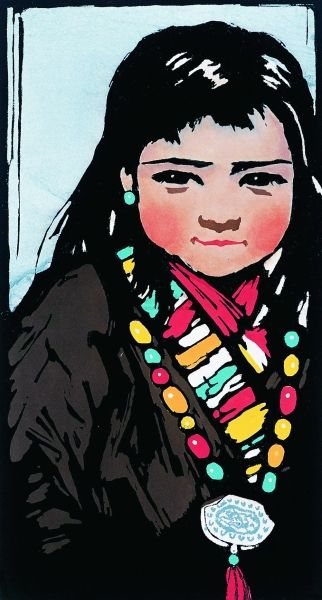

藏族女孩(版畫) 1958年 李煥民

李煥民提起剛剛榮獲的“中國美術獎·終身成就獎”,李煥民的第一句話就是:“我還真沒把我自己看成什么人物,我就是一個美術工作者。給我這個‘終身成就獎’,我覺得高了,我自己的位置很清楚,沒法和徐悲鴻、彥涵這些前輩比。徐悲鴻先生才活了58歲,就辦了那么多事。”

本報實習記者 馮智軍

人物名片

李煥民,1930年生于北京。1947年入北平國立藝專學習,1948年奔赴解放區(qū),建國以后調中央美院“美干班”學習,1951年畢業(yè)后調四川美協(xié)工作至今。李煥民的藝術成為記錄藏族地區(qū)半個多世紀以來歷史巨變的史詩,是新中國版畫藝術的一座高峰。1996年,獲中國版畫家協(xié)會“魯迅版畫獎”;2008年,獲中國文聯(lián)頒發(fā)的“造型藝術成就獎”;2013年1月,榮獲文化部、中國文聯(lián)、中國美協(xié)共同頒發(fā)的“中國美術獎·終身成就獎”。

83歲的李煥民,滿頭銀發(fā),有著典型的北方漢子的體魄與直爽的性格。李煥民的妻子黃德珍,也是一名優(yōu)秀的藝術家,在采訪時總是默默地在旁邊,嫻靜淑雅。她說:“來北京的前一天,李煥民還剛剛又刻了兩張版畫。” 而熟悉李煥民的人都知道,他的家里堆了好多刻了一半的作品,李煥民說:“刻的不好,自己也不好意思拿出去見人。”

當聊到有沒有做個回顧展之類的計劃時,李煥民說得更為樸實:“做展覽不僅我費勁,大家也都跟著費勁,我自己把時間耽誤了,還把人家的時間耽誤了。所以我現(xiàn)在唯一想的就是過去體驗了這么多生活,有那么多的資料,還有很多的想法,我怎么樣趕快落實到紙上。給后人留下一些我們這個時代的思考和痕跡,這也是我最大的愿望。”

采訪就這樣徐徐展開,李煥民對自己的藝術之路,說的最多的詞就是“幸運”。

美術文化周刊:您這一生創(chuàng)作了大量杰出的作品,回過頭去看這60多年的藝術經歷,您有什么感想?

李煥民:有幸的是我該窮的時候窮了,該受壓迫受罪的時候受了,該起來革命的時候我起來了,該深入生活的時候我也去了。我覺得這是非常幸運的。

日本入侵中國的時候,我們家就分崩離析、家破人亡了,我當時被迫離開了北京,我哥哥也送人了。小時候窮人在大街上撿菜葉,還有日本人的皮靴,這種民族的悲慘命運,是我一輩子也忘不了的。

抗日勝利后,我因為參加學生運動,被學校開除后投奔到解放區(qū)。因為我是國立藝專出來的,當時就進了華北大學文工團,還讓我搞美術。一個人最幸運的,就是你最喜歡做的工作和你正在做的工作是一致的。

后來從中央美院畢業(yè),總想到西藏,到了1953年我如愿以償了。一個人能夠幸運地參加社會的大變革,體會從農奴制到社會主義的變化是千載難逢的事情。這也是我的幸運,有幸碰到了這么一個偉大的社會變革時代。

我有幸有這種體驗與積累。

美術文化周刊:您畫了一輩子西藏,感覺一直沒有畫夠。而且從您的作品中能夠看到不同于現(xiàn)在浮光掠影式的寫生,您已經融入了他們的生活。

李煥民:從1953年開始,只要能走得開,我就每年都去高原,一住就是半年,最長的一次是9個月,等于把我的漢族身份全部忘掉,進入了藏族人民的生活。

一個人一輩子,究竟能干多少事啊?一輩子能夠干好一件事,就算不錯了。現(xiàn)在回頭看看,我感覺我走對了。我覺得一個畫家,之所以能夠畫出一些畫,是他內心里原有的、深深藏著的感情,與現(xiàn)實的時代與感情融合起來,深深地打動了你。

美術文化周刊:可能您的感受更深,我們這些沒有經歷過那些時代的人,沒有您那種切膚的感觸。

李煥民:我受過壓迫,這種感覺和藏民從農奴制度解放出來的感覺,是有可以碰撞的地方。這是我創(chuàng)作的動力,是掏心窩子的感觸。《初踏黃金路》畫的是秋收。秋收場面多了,為什么選取那個走路的場景,而且是走的自由自在?我自揣同我的經歷都有關系。

當然了,光有激情動力不夠,還要懂藝術規(guī)律。懂得如何比生活更高、更集中、更概括、更典型、更帶有普遍性。我就試圖把藏民的靈魂和體態(tài)、內容和形式,糅合成一體,找那種酥油味,找那種神韻。

美術文化周刊:您這一生,創(chuàng)作了這么多優(yōu)秀的作品,您自己感覺最滿意的是哪一幅作品?

李煥民:如果從情感的真實和細膩來說,我覺得是《藏族女孩》。1958年還沒民改,普通藏民還有些不太敢接近我們,來了生人小孩子就都偷偷地看,那種又好奇又怯生生的感覺特別動人,引起了我很多聯(lián)想,尤其是看到希望的那種。我們小時候,被日本人統(tǒng)治的時候是看不到希望,所以對這種看待新鮮事物的眼神,有著發(fā)自內心的感動。

這個小女孩不是具體的哪一個小女孩,是很多感覺綜合起來的。那些孩子要么靠在門框上看你,要么靠在帳篷邊看你,要么躲在媽媽的身后看你。我發(fā)現(xiàn)這挺有意思,我就把她靠在畫框上,就這么一個小小的動作,畫面就活了、通了、運動起來了,有著過去、現(xiàn)在和未來在里邊。

美術文化周刊:感覺您的作品里一直透露著這種真實感,用真來打動人。

李煥民:我喜歡看真的,喜歡看紀錄片,看歷史的真實。那我畫也要畫真的,給人們真格的。你看電視時什么時候會流淚?有時我老伴就問我,你眼角怎么了,怎么有紙,我就說沒事,其實是掉淚了。什么時候掉淚,不是最艱苦的時候,是奉獻之后被人理解的時候,那種感情的溝通更讓人感動。

美術文化周刊:您去年作了一張《豆選》,延續(xù)了您的西藏系列,就像一個西藏大事記一樣,把西藏的歷史都給串接起來了。

李煥民:我就想這樣做,我進藏畫了《高原峽谷》,然后是西藏民主改革、西藏自治區(qū)大會成立等一系列的進程,但是缺一張民主選舉,現(xiàn)在把它補上。

當然不是沒有感情的政治宣傳,我一直主張既要說事,也要說美。用美去說事。藝術上的說事,不是講故事,是一種典型化。比如《馬踏飛燕》這件雕塑,說事,是說大漢雄風這個事;說美,馬的姿態(tài)如同天馬行空,如此的自由飄逸,這個美又和大漢雄風的主題聯(lián)系著。

美術文化周刊:對當下的藝術創(chuàng)作,您有什么樣的建議?

李煥民:我們這一代是為新中國美術奠基,現(xiàn)在的年輕一代是為中華民族的文藝復興而創(chuàng)作。我們這些美術工作者,都要把這個責任擔起來。既要有深厚悠久的民族氣派,又要有嶄新的時代精神。既要對國外的藝術非常熟悉,又要對中國傳統(tǒng)有深入的研究,同時還要跳出來。我們要畫中華民族上下五千年,畫中華民族的魂。學習外國的先進成果,但不當盜版者;學習中國優(yōu)秀的文化傳統(tǒng),但不當“活化石”。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室