中國作家網(wǎng)>> 訪談 >> 出版人訪談 >> 正文

在故事中感知傳統(tǒng)——訪《最美最美的中國童話》主編黃永松

http://www.donkey-robot.com 2013年01月06日09:43 來源:光明日報 譚 華 杜 羽 《最美最美的中國童話》 漢聲雜志社編寫、繪圖 江蘇美術(shù)出版社

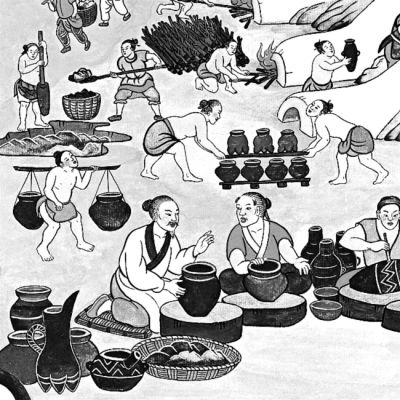

《最美最美的中國童話》 漢聲雜志社編寫、繪圖 江蘇美術(shù)出版社 《制陶圖》 圖片選自《最美最美的中國童話》

《制陶圖》 圖片選自《最美最美的中國童話》1982年,由《漢聲》雜志社編繪的《中國童話》在臺北出版。這套書,依照中國的傳統(tǒng)歷法,每天講述一個故事,囊括了各種節(jié)令掌故、歷史故事、神話和民間傳說。在逐日讀完一年的故事之后,孩子們可以對中國的傳統(tǒng)文化生發(fā)興趣。很多看慣了“米老鼠”、“白雪公主”的臺灣孩子,經(jīng)由這套書,開始走近中國歷史,了解傳統(tǒng)文化。日前,《中國童話》的大陸版——《最美最美的中國童話》由江蘇美術(shù)出版社出版,本報記者采訪了該書主編黃永松。

記者:最近,莫言在一次演講中講述了少年時代聆聽歷史傳奇、逸聞趣事,對他日后寫作人生的影響。在您看來,孩子從小聽故事、讀故事的意義何在?

黃永松:文學也好,藝術(shù)也好,最終還是要跟人銜接,跟生命銜接。

19世紀的德國,在普法戰(zhàn)爭后,國勢正由衰弱逐漸復興。那時有格林兄弟倆,他們從民俗神話研究開始,進一步采擷德國民間故事,并提升了故事的想象力及意義,撰寫成包含280多則故事的《格林童話全集》。據(jù)學者說,這套書對近代德國的教育和文化有極大的影響。格林童話使德國的孩童從小便受到德國文化的啟蒙,使他們從民族情感的維系中,奮發(fā)求進。

中國過去很多故事,原本是在農(nóng)村恬靜無事的夜晚,由家中父老閑閑搖扇,講述給孩子們聽的。這些故事不只打開了孩子的精神世界,展開了孩子遼闊的心胸,無形中,自然建立起了中國倫常的親情。我記得藝術(shù)家呂勝中告訴我,他小時候聽爺爺講故事最多的就是全家人在剝玉米粒的時候。白天玉米收了,晚上要把它剝成一粒一粒的。大家圍著燈火剝玉米,爺爺?shù)娜蝿?wù)就是講故事。這些故事影響了他一輩子。

我們的《中國童話》出版30年,依然被大家認可,也說明了一個問題,文化故事的滋潤,對人的心靈影響非常大。有一些剛考上大學的孩子,就背著這部書回到臺北漢聲巷來找我們,告訴我們,這些故事在他們要考試的時候,壓力很大的時候,和父母意見相左的時候……都會去偷偷地看,閱讀喜歡的故事,來度過陰霾的時光,然后讓他們可以走得更好,還有些孩子是看《中國童話》長大的,等他們有了子女之后,就把這套書作為“傳家寶”,講給他們的孩子聽。

記者:除了希望用文學滋潤孩子的心靈,30年前漢聲編輯《中國童話》,與當時臺灣社會的文化環(huán)境有什么關(guān)系?

黃永松:在當時,編這套書是一種文化的尋根,為了彌補中國童話、中國文化流失的缺憾。上世紀七八十年代,臺灣正處在激烈的西化過程中,新生一代的孩子多半閱讀翻譯自歐美、日本的兒童書籍,很少能看到圖文優(yōu)美的中國讀物,這令我們十分憂心。甚至我們自己搜腸刮肚想給孩子講故事,最后卻發(fā)現(xiàn),記憶中的故事怎么都是西方的?這種情況使我意識到,我們被西化得太嚴重了。

于是,我們就著手做《中國童話》,開始搜集民間故事資料,特意拜訪了當時還健在的民俗學家鐘敬文老師,還做過多年的田野調(diào)查,積累了大量的材料。除了文獻資料,我們還有一個活的素材來源——臺灣各地同鄉(xiāng)會和養(yǎng)老院的老先生們,這是我們調(diào)研最方便的兩個渠道。比如要講黑龍江的故事,就去找黑龍江同鄉(xiāng)會,要講苗族的故事,我們就去找湖南或貴州的同鄉(xiāng)會。這些老先生最喜歡跟我們講他們家鄉(xiāng)的故事傳說,這樣我們就能獲得新的第一手材料。

訪問那些老先生,聽他們講故事,每次收獲到好故事,我們都非常興奮。從汗牛充棟的資料中,披沙揀金,發(fā)現(xiàn)好故事,也充滿了樂趣。

記者:《中國童話》已經(jīng)出版30年,是否能繼續(xù)幫助更年輕的一代理解、繼承優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化?

黃永松:現(xiàn)在的科技更為發(fā)達,小孩子都會玩電腦、玩iPad。但這個電子化的世界缺少口耳相傳的親情傳遞,沒有溝通,更重要的是沒有信息的過濾。

《最美最美的中國童話》采取的“童話”定義是廣義的,有神話、傳說,還有歷史、科技故事,比如“忠貞不屈的文天祥”、“落難好漢林沖”、“三個王子撿柴”、“蘆笙吹起來了”。嚴格說起來,這套叢書應該叫做“中國兒童故事”才對。媽媽可以每天晚上給孩子講一個故事。孩子天天聽媽媽講故事,更可增進親子間的感情。我們的童話故事跟著歲時走,等于把農(nóng)業(yè)社會的一套生活方式都提到了,這可以讓孩童體會出整個傳統(tǒng)文化的來龍去脈,奠定孩子對中國傳統(tǒng)文化的興趣和認識,給啟蒙階段的孩子構(gòu)建一個健康的新世界。

《最美最美的中國童話》這套書想要帶進家庭中的,是文化的傳承、倫理親情的維系,或是信心的建立,這些都是不會過時的。

記者:《中國童話》的插圖風格多樣,年畫、皮影、刺繡、剪紙等很多傳統(tǒng)藝術(shù)的元素都有所涉及,為什么要做這樣的設(shè)計?

黃永松:對小孩來說,也許配圖比文字還來的重要。為了讓《中國童話》更具民族的風格,我們除參照雜志社搜集的美術(shù)資料外,還從故宮、大英博物館申請了許多珍貴的幻燈片。另外,我們走訪了很多民間刺繡、剪紙和木刻世家,實地取材。我們可以運用的傳統(tǒng)美術(shù)素材真是太豐富了,就拿處處都有的民間廟宇來說,只要你肯走進一座廟宇,里面就有十種不同的素材,可供十個人畫出十種不同的插畫來。

我們希望用最適合的美術(shù)元素來表達一個故事。比如桃花源的故事,我們覺得桃花源是桃紅柳綠的,用蔚縣的染色剪紙去表達比較貼切,那我們就會專門去染色、剪紙。有些適合用刺繡表達,那我們就專門去找刺繡,還有年畫、皮影、木刻等各種形式。如果這個古老的故事是漢代的,我們就用漢代的背景來畫;是明代的,我們就用明代的版畫系統(tǒng)來畫。用這些經(jīng)典的傳統(tǒng)美術(shù)配圖,給孩子最純正的中國美術(shù)熏陶。

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室