中國作家網>> 訪談 >> 出版人訪談 >> 正文

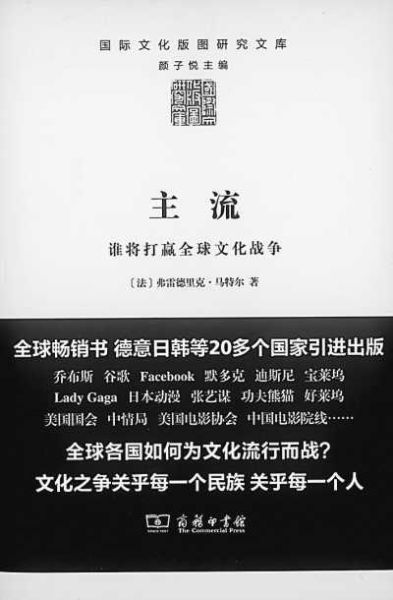

《主流》:商務印書館出版。

《主流》:商務印書館出版。圖書是一種精神文化產品,對社會文化發展產生著潛移默化的影響。對于圖書出版的價值,我們不僅要看“碼洋”的多少,更應有世道人心的考量。近日,記者采訪了商務印書館總經理于殿利,請他暢談中國當代圖書出版的價值觀及其對社會文化發展的觀察和思考。

記者:商務印書館出了不少好書,如《漢譯世界學術名著》、《中華現代學術名著》,今年又新推出《國際文化版圖研究文庫》。請問出版這些圖書是出于一種什么樣的文化考慮?

于殿利:每一本能產生重大影響的圖書,必然都反映了一個時代的需求。一百年來,我們曾熱切地向西方學習現代化的先進思想,于是有了《漢譯世界學術名著》。現在,我們步入了一個新時代,中國已成為世界第二大經濟體,在飛速發展的背后,一定有其深厚的思想、文化根源,這個根源必然存在于我們的民族文化之中,需要我們認真整理、充分認識與合理利用,所以有了《中華現代學術名著》的應運而生。中央提出要增強國家文化軟實力、提升中華文化的國際影響力,這就要求我們重視本民族優秀文化,并以我們的優秀文化積極地去影響世界。不能一說起中國,永遠只是功夫、瓷器與茶葉。

當今世界,文化在綜合國力競爭中的地位和作用越來越凸顯,維護國家文化安全任務更加艱巨,因此我們決心出版一套書,提升人們對文化戰略價值的認識。《國際文化版圖研究文庫》的主題就是要全面介紹近百年來,世界主要大國都是怎樣發展文化的,它們在各個階段分別實施了什么文化政策與措施,取得了什么樣的效果。比如說《主流》,該系列的第一本書,就勾勒了當今世界的整體文化競爭格局。另一本《作為武器的圖書》,明確地告訴我們,二戰時期圖書是作為精神武器參戰的。這本書充分揭示了文化和圖書的本質特征,揭示了價值觀的巨大潛在作用。我希望這套書能為國家文化政策的制定、文化產業的發展乃至普通公眾對文化的認識帶來裨益。

記者:這些書確有價值,但也許在市場上很難暢銷。

于殿利:這個無妨。暢銷書不帶來生命,常銷書才是根本。商務印書館在歷史上就不以做暢銷書見長。從出版企業的發展規律來看,也不可能靠一兩本暢銷書就能維持一個企業的生存。暢銷書反映的是一個出版企業的活躍值,如果很長時間都沒有一本暢銷書,說明這個企業可能創造性乏力,跟時代趣味有些脫節——但作為支柱存在的,始終還是常銷書。暢銷書可遇不可求,如果不主抓常銷書,天天去追暢銷書,那是一件危險的事兒。

記者:這幾年社會上讀書之風漸趨濃厚,從中央到地方各級政府都很重視讀書學習的重要性,媒體也在呼喚建設一個“書香中國”。作為出版人,請談談你的思考。

于殿利:從個人層面來講,人的知識和經驗來自于兩個方面:一個是直接經驗,一個是間接經驗。直接經驗非常有限,因為人的時間與精力都極其有限,所以我們更多依賴于間接經驗。間接經驗最大的來源就是讀書。讀書可以說是一個人獲取知識與經驗最重要的手段。無論時代如何變化發展,都應該讓熱愛讀書的觀念深入人心。

從社會層面來講,文化已經越來越成為民族凝聚力和創造力的重要源泉、成為綜合國力競爭的重要因素、成為經濟社會發展的重要支撐。發展文化是一件非常迫切的事情,而讀書是提升全民文化水平的基本途徑,因此更需要倡導愛讀書的社會氛圍。經濟發展得再好,文化如果跟不上,經濟發展的成果就很難得到保障。這對我們文化工作者與出版工作者提出了更高要求:我們首先要把握好自己的出版物,保證它們對國民的精神成長有益,對社會的和諧發展具有建設價值。

記者:無論出版圖書,還是培養讀書之風,里面其實都有一種導向意識,關涉到社會文化的發展方向。

于殿利:對。不光是圖書出版,社會文化的其他方面也不可忽略導向問題。舉例來說,人不僅有物質需求,還有精神需求,而且精神需求是更高層面的需求。馬斯洛在他的著作中講,人的最高需求是社會的正面評價,簡言之就是別人對你的尊重。這個尊重來自于你的付出和你的所得做減法,你的付出減去你的所得,余下越多,贏得的尊重就越多。所以我們應該有這樣一種精神導向:不能一切都用錢衡量,奉獻精神不能丟。否則,每個人都將難以贏得別人的尊重,整個社會也很難取得持久發展。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室