中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

對話金宇澄:“我用邊角料寫成這部小說”

http://www.donkey-robot.com 2012年11月12日11:44 來源:文匯報

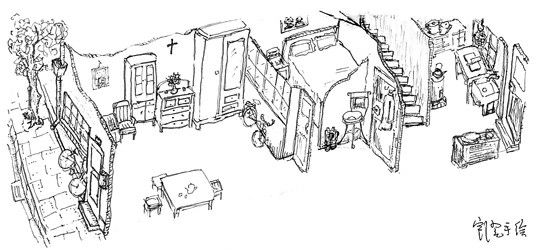

圖片說明:春香家——“1970年代中期,春香有這樣的婚房,擺設,已算上海弄堂里的殷實人家了”

圖片說明:春香家——“1970年代中期,春香有這樣的婚房,擺設,已算上海弄堂里的殷實人家了”記者:聽說《收獲》排印前你還想往里面加東西,有這件事沒有?

金宇澄:這篇小說是一棵圣誕樹,可以永遠不斷地掛東西上去,我也可以永遠不斷地加下去,它可以無限豐富,因為這個題材的上海太豐富了。我加的不是水分,不是廢話,是真實、生動的東西。送《收獲》前我就改了十遍不止,明年出單行本我又已經改了三四遍,加出來四萬多字。

記者:這四萬多字是什么內容?

金宇澄:沒有重要的改動,算均勻地潤色吧。一些人眉目不清,我多勾幾筆,有的對話對來對去蠻好玩的,我讓他們再多對幾句。諸如此類。

記者:很多人好奇你肚子里怎么有這么多故事要講。

金宇澄:講故事是我寫作的動力,就是一個很樸素的愿望:我告訴你們一些不知道的事情,大家都知道的事情我就不去寫了,而且我要寫得很好看。我故事中人物形形色色,很多是社會夾層的人,就是不大有作家寫到的市民層面,但他們是城市的主要階層。你覺得故事有趣,是因為我用了很多作家疏忽的、丟棄的材料。我用“邊角料”寫成這部小說。

記者:你平時怎么搜集故事?

金宇澄:這小說看上去有很多故事,別人都以為我記憶力超群,能記住那么多事情,實際上我并沒有刻意搜集。很多故事就是在飯局上聽來的,比如那個日本老頭的故事,那個小保姆嫁外國人的故事,等等,但只要聽那么幾句話,精神頭就有了,關鍵的鮮活的意料不到的東西也有了,你完全可以發揮。再比如小琴的故事,就是我從電視新聞里看到的一條社會新聞。好故事聽到了,我不做筆記,就是在心里過一遍。到寫的時候集中起來,無意中就呈現了一種城市生態。這個世界就是由各種各樣的故事組成的。我心里有數,上海的一些曲藝人士會來看我這部小說里找好玩的地方。

記者:談談你怎么讓人物“講話”的。

金宇澄:這確實是很難的一件事,我不知道改了多少遍。一開始在弄堂網上發帖這種書寫是很生澀,寫到中間開始熟練了,到后面可以說純熟,掌握了我自己摸索的技巧和經驗。你知道滬語寫作困難很大,很多句子不通文,我一直在軋頭寸,一直在拿捏。我也嘗到了長時間母語寫作的快樂。現聽到部分讀者說,從來沒有這樣長時間滬語閱讀經驗,我但愿這份語言的特點,可以提供給所有讀者一種特別的閱讀體驗。

在書的封底我準備不要名人推薦,要引用穆旦那首詩:“靜靜地,我們擁抱在/用言語所能照明的世界里/而那未成形的黑暗是可怕的/那可能和不可能的使我們沉迷/那窒息著我們的/是甜蜜的未生即死的言語/它底幽靈籠罩,使我們游離/游進混亂的愛底自由和美麗。”(《詩八章》)

記者:這部“講話的小說”讓人覺得像評彈、說唱話本。

金宇澄:文學發展到現在,樣樣辦法都有了,反倒是傳統技法是可以重新借鑒的。我在這個小說里以彈詞、話本的技巧包裹了很多西方技法元素,發現老百姓也能喜歡。以往我們受到西方文學影響,往往落實在小說中有大量的人物心理描寫,人物做這樣時想什么,那樣做時想什么,但真有那么多可想的嗎?或者需要把他想的公布出來嗎?中國人吃飯是一大桌人在一起挾菜,七嘴八舌的,不是西方的分餐制,聚焦個人,言語無聲。我的實驗,不要心理描寫,回歸傳統,以中式的文學審美,給市民階層以他們應該有的節奏,讓這個故事容納更多的人來往。

記者:小說中的人物都有原型嗎?

金宇澄:是的。只是有些作了大量嫁接。文中的小毛也是生活中真實存在過的人。他是我好朋友,當年一起去黑龍江務農,火車上,他就坐我對面。回滬后他就在工廠里看門,雖然我后來做文學雜志的編輯,好像“高雅”了,我們交往還是很多,他會在過年過節拿著工廠食堂做的月餅來看我,說,不是給你的,是給侄子的。很多故事都是他講給我聽的。他去世了,這扇門就關掉了。我心里很難過。

記者:你有二十年不寫小說,怎么又寫了?

金宇澄:可以看成是當下小說同質化的反抗。現在小說里的相同經驗太多了,我做文學編輯要看大量小說,現在的語言、敘事,如果遮掉小說作者的名字,看上去都像是一個人寫的。很多人現在提起筆就寫,沒想到建立自己的特征和技巧。語言、手法、故事講得太雷同了,我一看,作者又這么寫了,就很疲倦。

讀者喜歡什么樣的小說呢?我不知道。我是在去年5月份開始在弄堂網上以“獨上閣樓”為網名一段一段發帖的。這個網名取自我發的第一段話“獨上閣樓,最好在夜里”。寫一些有趣的人,一開始就幾百字、幾百字地發,很快就有網友跟帖,“爺叔,寫得好”,“老克勒嘛”,這種感覺很好,我一直琢磨的,不喪失文學立場,提供更有趣的內容,讓讀者滿意,這樣寫下去,11月份完成了初稿。有一天寫到陶陶和滬生在菜場相遇,陶陶說“你進來”時,我忽然有了感覺,覺得這是小說,要做結構了,逐漸變成每天一千字,甚至后來的五千字。我對弄堂網心存感激,對當時鼓勵我的網友心存敬畏。

記者:有沒有影視劇來找你改編?

金宇澄:目前還沒有。我覺得不太好改編成影視劇,畫成連環畫倒是蠻好的。不過現在還有人看連環畫嗎?

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室